Александр Лацис - Почему плакал Пушкин?

- Название:Почему плакал Пушкин?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0408-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Лацис - Почему плакал Пушкин? краткое содержание

Лоббист во многом парадоксальных догадок в исследовании жизни и творчества А. С. Пушкина, Александр Лацис (1914–1999) принадлежит к клану неопушкинистов. Он впервые обнародовал гипотезу о родстве Пушкина и Троцкого, занимал антиершовскую позицию по поводу авторства знаменитой сказки «Конек-горбунок», а также внедрял версию о том, что дуэль поэта с Дантесом на самом деле была самоубийством.

В настоящей книге в увлекательной форме развернут поиск явного Пушкина, раскрываются «темные места» пушкинских текстов, выявляются новые факты и эпизоды из жизни поэта, затененные раньше, как и черты пушкинского характера.

Почему плакал Пушкин? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Просто наткнулся на эпиграмму и полностью доверился впечатлению, не при ученых людях будь сказано.

Старик и юноша

О независимость! Ты друг, ты идол мой!

Души богатство не возвысит.

Что деньги!

Деньги что? – От денег, милый мой,

И независимость зависит.

Семь лет спустя, в июле 1834 года, Пушкин пишет жене:

«Я деньги мало люблю – но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости».

Сходство несомненно и вряд ли случайно. Посчитаем эту перекличку за еще один лучик.

Попробуем, как принято выражаться в жанре научных сообщений, укрепить аргументацию.

Обратим, во-первых, внимание на то, что сочетание «милый мой» встречается у Пушкина весьма часто.

Напомним, во-вторых, пушкинское построение, сходное с оборотом «Что деньги?»: «Что дружба?» Каждый читатель наизусть продолжит: «Легкий пыл похмелья. Обиды вольный разговор…» и проч.

Прибавим, в-третьих, повтор-переспрос из «Скупого рыцаря»:

Деньги? – деньги

Всегда, во всякой возраст нам пригодны…

Тут очень близки и существо мысли, и способ выражения.

В эпиграмме два голоса.

Первый голос, юный, порывистый, трижды прибегает к знакам восклицания.

Второй, отягощенный бременем лет, обходится точкой даже там, где всего уместней восклицание. Двое спорящих, два голоса пока что обозначены в самой общей форме: Старик и Юноша.

Пожалуй, выходит, что в «Скупом рыцаре» Юноша изрядно повзрослел и соответственно изменил взгляды.

Альберу деньги стали нужны до зарезу…

Покамест все у нас получается, все подходит «под Пушкина». Но – не хватает чего-то внушительного…

Такого довода я не видел и на время отложил работу в стол. На что надеялся? Чего ждал? Оказывается, выхода в свет Лермонтовской энциклопедии.

Сам по себе Лермонтов тут ни при чем. В 1827 году он не сочинял ни мадригалов, ни эпиграмм. Благодаря приложению к энциклопедии появилась возможность сопоставить «Словарь языка Пушкина» со словарем другого писателя – «не Пушкина».

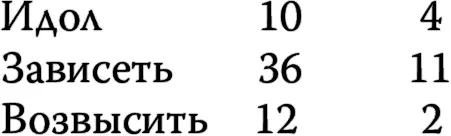

Скажу сразу: все слова эпиграммы находим и у Лермонтова. Засим, вместо умозаключений и впечатлений обратимся к беспристрастному языку цифр. К частоте встречаемости слов.

Первую группу отличает примерное равенство.

Сюда же примыкает и вторая группа, в которой соотношение в среднем 2:1 в пользу Пушкина: «друг», «старик», «милый».

В следующей группе (как в известной игре) – «теплее», «тепло»:

Чем ближе к главной мысли, тем явственней перевес в сторону Пушкина в сравнении с «не Пушкиным».

Остается последнее слово. У Пушкина – тридцать семь раз , у Лермонтова – один-единственный. Повторенное в эпиграмме дважды, это слово – «независимость» – в ней стержневое. Оно же одно из ключевых, излюбленных в постоянном обиходе автора, особенно в наиболее напряженные времена. Тогда оно, можно сказать, с языка не сходит.

Апрель 1824 – письмо к Вяземскому. Май – к Казначееву. Июль – снова к Вяземскому. Наконец, в сентябре того же года эта тема, хотя и в иных выражениях впервые переносится в стихи:

…в сей век железный

Без денег и свободы нет. –

говорит Книгопродавец.

В конце ноября 1825 года Пушкин послал из Михайловского в Москву Вяземскому для альманаха Погодина (с которым тогда еще не был знаком) пять эпиграмм:

«Ты приказывал, моя радость, прислать тебе стихов для какого-то альманаха (чорт его побери), вот тебе несколько эпиграмм, у меня их пропасть, избираю невиннейших».

Все пять были помещены в «Урании», одну из них, «Дружбу» («Что дружба?..»), мы поминали выше.

Но ведь «у меня их пропасть».

Через неделю-другую обстановка изменилась. Кругом шли аресты. Если бы Пушкину, а за ним и Погодину, вздумалось печатать восхваление независимости, их бы остановила цензура. Не потому ли эпиграмма напечатана лишь два года спустя, в 1827 году, во втором, сентябрьском номере «Московского Вестника»? Как раз 31 августа 1827 года Пушкин писал Погодину: «Главная ошибка наша была в том, что мы хотели быть слишком дельными… слишком мало вздору».

Тут напрашивается предположение несколько фантастическое: суховатый редактор, получив письмо от автора, быстро и охотно внял пушкинскому совету…

Когда доводы бойко, гладко и удобно вяжутся в логическую цепь, тут-то и подстерегает опасность скользнуть мимо истины. Все могло быть так, а кое-что могло быть иначе.

Летом 1827 года, по случаю отъезда Погодина в деревню, обязанности редактора исполнял Н. Рожалин. Это он получил и поместил в номере 13 большое стихотворение Пушкина. Значит, и эпиграмма могла пойти в набор еще до возвращения Погодина, без его ведома и участия.

Прошло полтора-два месяца. В номере 20 журнала печатается «Оглавление пятой части», то есть очередных четырех книжек. Фамилия автора эпиграммы и на сей раз не указана. Возможно, Погодин ее так и не узнал. Возможно, явил присущую ему осторожность.

Допустим, письма к брату – насчет двух звездочек – не было вообще. Либо оно затерялось, осталось неизвестным.

Неужто дальнейшая участь стихотворных строк была предоставлена воле случая? Оказывается, Пушкиным прочерчен еще один лучик, не столь зыбкий. Не в частном письме, в печати. Две звездочки вместо подписи под стихами поэт ставил не раз. Первоначально – строго соблюдая тайну псевдонима. Впоследствии – умышленно ее нарушая.

Эпиграмма про деньги напечатана в 1827 году. А в 1828-м в альманахе «Северные цветы на 1829 год» – стихотворение «Наперсник». Внизу под стихами – две звездочки.

А в оглавлении? «Пушкин».

Не хотел ли поэт напомнить:

– Обратите внимание! Две звездочки могут означать «Пушкин».

Добавим, что в альманахе Дельвига не раз под стихотворениями проставлены две звездочки.

А в оглавлении неоднократно указана полная фамилия автора: Пушкин.

Что происходит? Путаница, недоразумение, случайность?

Конечно, нет.

Пушкин знал рамки цензурного устава и обычный порядок его применения.

Но сплошь и рядом наталкивался на чрезмерное рвение цензоров, когда они, вопреки инструкции не столько читали текст, сколько искали между строк некие затаенные мысли.

Два стихотворения задержали выход альманаха «Северные цветы» на 1827 год, послужили предметом длительной цензурной тяжбы.

Одно – написанное к лицейской годовщине, «19 октября», другое – «Я помню чудное мгновенье».

Казалось бы, вроде и придраться не к чему? Но тут стоит вспомнить смелое, умное и убедительное (не мои слова, Пушкина!) письмо Вяземского к Бенкендорфу. Вяземский приводил известное «мо» кардинала Ришелье: дайте мне четыре строки, написанные кем угодно, и я в них найду, за что его осудить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: