Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 — март 1908

- Название:Полное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 — март 1908

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 — март 1908 краткое содержание

В шестнадцатый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина входят произведения, написанные в июне 1907 – марте 1908 года. Настоящий том и ряд последующих томов включают произведения, созданные в годы реакции – один из самых тяжелых периодов в истории большевистской партии.

Полное собрание сочинений. Том 16. Июнь 1907 — март 1908 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

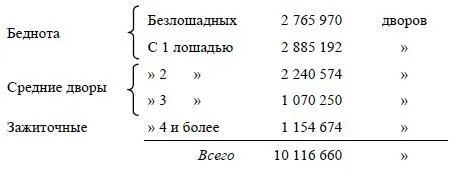

В общем и целом это значит: свыше половины бедноты (5,6 млн. из 10,1), около трети средних дворов (3,3 млн. с 2–3 лошадьми) и немного более десятой части зажиточных (1,1 млн. из 10,1).

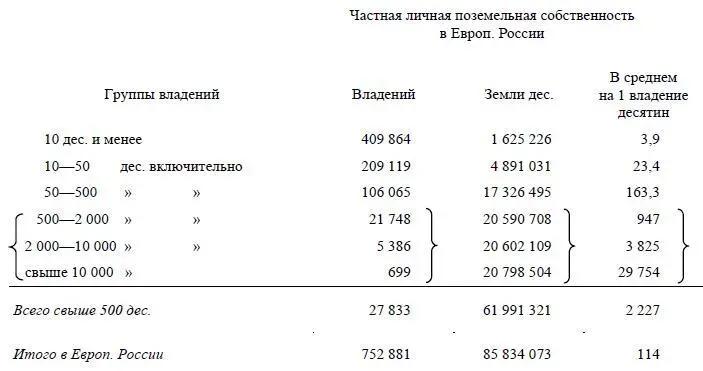

Посмотрим теперь на распределение частной личной земельной собственности. Статистика недостаточно ясно выделяет здесь самое мелкое землевладение, но зато дает подробнейшие сведения о крупнейших латифундиях.

Мы видим здесь, во-первых, громадное преобладание крупного землевладения: 619 тыс. мелких землевладельцев (до 50 дес.) имеют всего 6 1/ 2млн. дес. Во-вторых, мы видим необъятно большие латифундии: 699 собственников имеют почти по 30 000 десятин каждый! Двадцать восемь тысяч собственников концентрируют 62 млн. дес., т. е. по 2227 дес. на одного. Подавляющее большинство этих латифундий принадлежит дворянам, именно 18 102 владения (из 27 833) и 44 471 994 дес. земли, т. е. свыше 70 % всей площади под латифундиями. Средневековое землевладение крепостников-помещиков обрисовывается этими данными с полной наглядностью.

2. Из-за чего идет борьба?

У десяти миллионов крестьянских дворов 73 млн. дес. земли. У двадцати восьми тысяч благородных и чумазых лендлордов – 62 млн. десятин. Таков основной фон того поля, на котором развертывается крестьянская борьба за землю. На этом основном фоне неизбежна поразительная отсталость техники, заброшенное состояние земледелия, придавленность и забитость крестьянской массы, бесконечно разнообразные формы крепостнической, барщинной эксплуатации. Чтобы не уклоняться в сторону от своей темы, мы должны здесь ограничиться самым кратким указанием на эти общеизвестные факты, подробнейшим образом описанные в громадной литературе о крестьянском хозяйстве. Размеры земельных владений, очерченные нами, ни в каком случае не соответствуют размерам хозяйств. Крупное капиталистическое земледелие стоит в чисто русских губерниях безусловно на заднем плане. Преобладает мелкая культура на крупных латифундиях: различные формы крепостническо-кабальной аренды, отработочного (барщинного) хозяйства, «зимней наемки», кабалы за потравы, кабалы за отрезки и так далее без конца. Задавленная крепостнической эксплуатацией крестьянская масса разоряется и частью сама сдает в аренду свои наделы «исправным» хозяевам. Небольшое меньшинство зажиточных крестьян вырабатывается в крестьянскую буржуазию, арендует землю для капиталистического хозяйства, эксплуатирует сотни тысяч батраков и поденщиков.

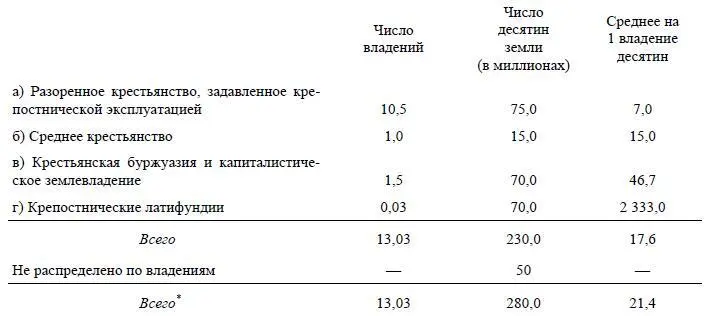

Приняв во внимание эти, вполне установленные русской экономической наукой, факты, мы должны в вопросе о современной крестьянской борьбе за землю различать четыре основные группы земельных владений. 1) Масса крестьянских хозяйств, придавленных крепостническими латифундиями и непосредственно заинтересованных в их экспроприации, непосредственно и всего более выигрывающих от такой экспроприации. 2) Небольшое меньшинство среднего крестьянства, обладающего уже теперь приблизительно средним, допускающим сносное хозяйничание, количеством земли. 3) Небольшое меньшинство зажиточного крестьянства, превращающегося в крестьянскую буржуазию и рядом постепенных переходов связанного с капиталистически хозяйничающим землевладением. 4) Крепостнические латифундии, далеко превышающие своими размерами капиталистические экономии данной эпохи в России и всего более извлекающие доход из кабальной и отработочной эксплуатации крестьянства.

Само собою разумеется, что по данным о землевладении эти основные группы можно выделить лишь очень приблизительно, примерно, схематически. Но мы во всяком случае обязаны выделить эти группы, ибо иначе нельзя дать цельной картины борьбы за землю в русской революции. И заранее можно сказать с полной уверенностью, что частичные исправления цифр, частичные передвижения пределов той или иной группы не могут изменить сколько-нибудь существенно общей картины. Важны не эти частичные исправления, важно то, чтобы было ясно сопоставлено мелкое землевладение, добивающееся земли, и крепостнические латифундии, монополизирующие массу земли. Основная фальшь и правительственной (столыпинской) и либеральной (кадетской) экономии состоит в скрывании или затушевывании этого ясного сопоставления.

Предположим следующие размеры землевладения для указанных четырех групп: 1) до 15 дес.; 2) 15–20 дес.; 3) 20–500 дес. и 4) свыше 500 дес. на владение. Чтобы представить борьбу за землю, как нечто цельное, мы, разумеется, должны соединить вместе в каждой из этих групп надельное и частное землевладение. Последнее в нашем источнике разделено на группы: до 10 дес. и от 10 до 20, так что выделить группу до 15 дес. приходится приблизительно. Неточность, которая может получиться от этого приблизительного расчета и от производимого нами округления цифр, совершенно ничтожна (читатель сейчас убедится в этом) и не в состоянии изменить выводы.

Вот современное распределение земли в Европ. России по взятым нами группам:

* Цифры этой таблицы, как уже сказано, округлены. Вот точные цифры. Надельная земля: а) 10,1 млн. владений и 72,9 млн. дес.; б) 874 тыс. владений и 15,0 млн. дес. Частное землевладение до 10 дес. – 410 тыс. влад. и 1,6 млн. дес.; 10–20 дес. – 106 тыс. влад. и 1,6 млн. десятин. Сумма а + б обоих видов: 11,5 млн. влад. и 91,2 млн. десятин. Для группы в) точная цифра: 1,5 млн. влад. и 69,5 млн. дес. земли. Для группы г) – 27 833 владения и 61,99 млн. дес. земли. К последним добавлено, как указано выше, 5,1 млн. дес. удельной земли и 3,6 млн. дес. у крупнейших фабрично-заводских и торгово-промысловых товариществ. Точная цифра нераспределенных по владениям земель приведена выше – 48,5 млн. десяти». Читатель может видеть отсюда, что все наши округления и приблизительные расчеты касаются совершенно ничтожных численных изменений и не могут и на волос поколебать выводов.

Таковы отношения, порождающие крестьянскую борьбу за землю. Таков исходный пункт борьбы крестьян (7–15 дес. на двор плюс кабальная аренда и т. д.) против крупнейших помещиков (2333 дес. на экономию). Какова объективная тенденция конечного пункта этой борьбы? Очевидно, что эта тенденция состоит в уничтожении крупнопомещичьего крепостнического землевладения, в переходе его (на тех или иных началах) к крестьянам. Эта объективная тенденция совершенно неизбежно вытекает из факта преобладания мелкой культуры, закабаляемой крепостническими латифундиями. Чтобы выразить эту тенденцию в такой же наглядной схеме, которую мы привели для изображения исходного пункта борьбы, т. е. теперешнего положения вещей, следует взять лучший мыслимый случай, т. е. все земли крепостнических латифундий и все нераспределенные по владениям земли предположить перешедшими в руки разоренного крестьянства. Это – тот лучший случай, который более или менее отчетливо рисуется всем участникам современной аграрной борьбы: и правительство говорит о «наделении» «нуждающихся», и либеральный чиновник (кадет тож) говорит о дополнительном наделении малоземельных, и трудовик-крестьянин толкует об увеличении землевладения до «потребительной» или «трудовой» нормы, и социал-демократ, расходясь в вопросе о формах землепользования, принимает в общем народнические предположения о наделении беднейших крестьян (Церетели во II Думе в 47-м засед., 26 мая 1907 г., принял цифры народника Караваева о 57 млн. отчуждаемых земель за 6 1/ 2миллиардов, из них на долю беднейших, имеющих до 5 дес., 2 1/ 2миллиарда, см. стр. 1221 стеногр. отчета). Одним словом, как бы различно ни смотрели помещики, чиновники, буржуазия, крестьянство и пролетариат на задачи и условия преобразования, все намечают ту же тенденцию: переход крупнопомещичьих земель наиболее нуждающемуся крестьянству. О том, каковы коренные различия между классами во взглядах на размеры и условия такого перехода, мы будем говорить в своем месте особо. Теперь же дополним нашу схему исходного пункта борьбы такой же схемой возможного конечного ее пункта. Мы показали выше, что есть теперь. Покажем, что может быть тогда. Предположим, что 0,03 млн. помещиков сохраняют по 100 дес., т. е. 3 млн. дес., остальные 67 млн. и 50 млн. нераспределенных земель переходят к 10,5 млн. дворов бедноты. Получаем:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: