Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 17. Март 1908 — июнь 1909

- Название:Полное собрание сочинений. Том 17. Март 1908 — июнь 1909

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 17. Март 1908 — июнь 1909 краткое содержание

В семнадцатый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина входят произведения, написанные в марте 1908 – июне 1909 года, в период разгула черносотенной реакции в России. Произведения, включенные в настоящий том, по характеру освещаемых в них вопросов непосредственно примыкают к работам, вошедшим в предыдущий, шестнадцатый том.

Полное собрание сочинений. Том 17. Март 1908 — июнь 1909 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И если теперь господа энесы снова начинают «путаться» с левыми кадетами, таща за собой несмышленышей – меньшевиков и эсеров, то это значит, что вся компания ничему не научилась за три года революции. Они толкуют, что экономические требования разъединяют. Они хотят объединиться на более близких – политических. Они ровно ничего не поняли в ходе революции, показавшей в России, как и в других странах, что только массовая борьба сильна и что только во имя серьезных экономических преобразований может развернуться такая борьба.

Что меньшевики и эсеры паки и паки тянутся за левыми кадетами, это не новость. Так было на выборах в II Думу в Петербурге. Так было в вопросе о кадетском министерстве и о полновластной Думе у одних, – в тайном блоке с энесами у других. Есть, очевидно, глубокие причины, которые создают у мещанской интеллигенции «влечение род недуга», влечение под крылышко либеральной буржуазии.

Это влечение прикрывают, конечно, как водится, речами об использовании нового подъема или новой группировки сил и т. п.

О да, господа, мы тоже стоим за использование… трупа – только не для «оживления» его, а для удобрения им почвы, не для потакательства гнилым теориям и филистерским настроениям, а для роли «адвоката дьявола». Мы будем учить народ на этом новом, хорошем, превосходном примере энесов и левых кадетов, учить тому, чего не делать, также избегать кадетского предательства и мещанской дряблости. Мы будем следить внимательно за ростом и развитием этого нового уродика (если он не мертворожденный), – напоминая ежечасно, что всякий такой зародыш, если он не мертворожденный, неминуемо и неизбежно означает в современной России преддверие массовой борьбы рабочего класса и крестьянства. «Союз освобождения» возрождается. Если так, это значит, что верхи начинают что-то чуять. А если так, это значит, что за началом грядет продолжение, за интеллигентской суетней – пролетарская борьба.

И урокам борьбы, урокам революционного сближения только на борьбе и только с революционно борющимися крестьянскими массами, будем мы учить народ по поводу выхода на сцену кадетов второго призыва.

«Пролетарий» № 30, (23) 10 мая 1908 г.

Печатается по тексту газеты «Пролетарий»

Аграрный вопрос в России к концу XIX века {54}

Написано в первой половине 1908 г.

Впервые напечатано в 1918 г. отдельной брошюрой, изданной в Москве издательством «Жизнь и знание»

Печатается по тексту брошюры

Задача настоящей статьи – дать краткий очерк всей совокупности общественно-экономических отношений в русском сельском хозяйстве. Такая работа не может носить характера специального исследования. Она должна подвести итоги марксистскому исследованию, указать место каждой сколько-нибудь крупной черты нашей сельскохозяйственной экономики в общем строе русского народного хозяйства, обрисовать общую линию развития аграрных отношений в России и вскрыть те классовые силы, которые определяют так или иначе это развитие. Мы рассмотрим поэтому с указанной точки зрения землевладение в России, затем помещичье и крестьянское хозяйство, а в заключение дадим общие выводы о том, к чему привела наша эволюция в течение XIX века и какие задачи завещала она XX веку.

I

Землевладение в Европейской России к концу XIX века мы можем обрисовать по данным новейшей поземельной статистики 1905 года (издание Центрального статистического комитета, СПБ. 1907 {55}).

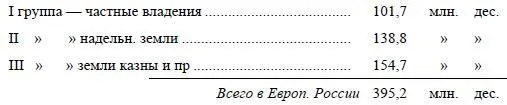

Всего земель в Евр. России было на учете по этому исследованию 395,2 миллиона десятин. Распределение их на три основные группы таково:

Надо сказать, что в число казенных земель наша статистика вводит свыше сотни миллионов десятин на дальнем севере, в губерниях Архангельской, Олонецкой и Вологодской. Громадную долю казенных земель надо выбрасывать, раз речь идет о действительном сельскохозяйственном фонде Европейской России. В своей работе об аграрной программе социал-демократов в русской революции (работа эта написана в конце 1907 г., но выход ее в свет задержался по не зависящим от автора обстоятельствам) я определяю действительный сельскохозяйственный фонд Европейской России приблизительно в 280 млн. десятин. Из казенных земель сюда входит не полтораста миллионов, а всего 39,5 млн. десятин. Следовательно, вне собственности помещичьей и крестьянской остается в Европейской России менее одной седьмой доли земельной площади. Шесть седьмых находится в руках двух антагонистических классов.

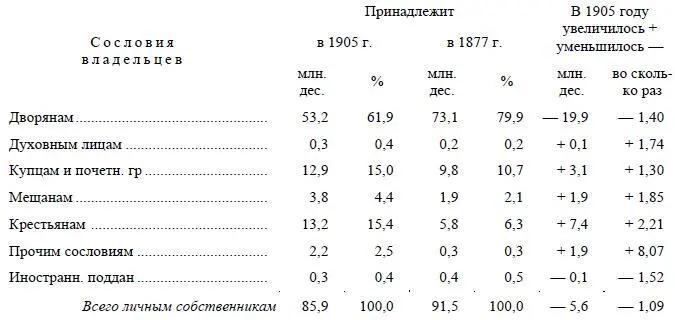

Посмотрим на землевладение этих классов, различающихся между собою и как сословия, ибо большая часть частновладельческих земель дворянские земли, а надельные земли – крестьянские. Из 101,7 млн. дес. частновладельческой земли 15,8 млн. принадлежат обществам и товариществам, а остальные 85,9 млн. дес. находятся в личной собственности. Вот распределение этой последней по сословиям за 1905 и, параллельно, за 1877 год:

Итак, главные личные собственники в России дворяне. Им принадлежит громадное количество земель. Но направление развития состоит в том, что дворянское землевладение уменьшается. Растет и чрезвычайно быстро растет бессословность землевладения. Всего быстрее за период 1877–1905 годов увеличилось землевладение «прочих сословий» (в восемь раз за 28 лет) и затем крестьян (более чем вдвое). Крестьяне все более и более выделяют, следовательно, такие социальные элементы, которые превращаются в частных поземельных собственников. Это факт общий. И мы должны будем, при анализе крестьянского хозяйства, вскрыть тот общественно-экономический механизм, который производит такое выделение. Пока необходимо точно установить, что развитие частной поземельной собственности в России состоит в переходе от сословности к бессословности. К концу XIX века феодальная или крепостническая земельная собственность дворянства продолжает обнимать громадное большинство всей частной поземельной собственности, но развитие идет явственно к созданию буржуазной частной собственности на землю. Убывает частное землевладение, приобретаемое по наследству от дружинников, вотчинников, служилых людей и т. п. Возрастает частное землевладение, приобретаемое просто-напросто за деньги. Убывает власть земли, растет власть денег. Земля все больше и больше втягивается в торговый оборот; в дальнейшем изложении мы увидим, что размеры этого втягивания еще во много раз сильнее, чем показывают одни только данные о землевладении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: