Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 — октябрь 1910

- Название:Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 — октябрь 1910

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 — октябрь 1910 краткое содержание

В девятнадцатый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина входят произведения, написанные с июня 1909 по октябрь 1910 года. Это последний из томов, содержащих работы Ленина, созданные в период столыпинской реакции.

Полное собрание сочинений. Том 19. Июнь 1909 — октябрь 1910 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

II

Рассуждения Мартова о русской революции и Троцкого о современном положении русской социал-демократии дают конкретные подтверждения неверности их основных взглядов.

Начнем с бойкота. Мартов называет бойкот «политическим воздержанием», приемом «анархистов и синдикалистов», причем говорит только о 1906 годе. Троцкий говорит, что «бойкотистская тенденция идет через всю историю большевизма – бойкотирование профессиональных союзов, Государственной думы, местного самоуправления и т. д.», что это есть «продукт сектантской боязни утонуть в массах, радикализм непримиримого воздержания» и т. д. Относительно бойкота профессиональных союзов и местного самоуправления Троцкий говорит прямую неправду. Такая же неправда, что бойкотизм тянется через всю историю большевизма; большевизм вполне сложился, как направление, весной и летом 1905 года, до первого возникновения вопроса о бойкоте. Большевизм заявил в августе 1906 г. в официальном органе фракции о том, что миновали исторические условия, вызывавшие необходимость бойкота [62].

Троцкий извращает большевизм, ибо Троцкий никогда не мог усвоить себе сколько-нибудь определенных взглядов на роль пролетариата в русской буржуазной революции.

Но еще гораздо хуже извращение истории этой революции. Если говорить о бойкоте, надо начать с начала, а не с конца. Первая (и единственная) победа в революции вырвана массовым движением, которое шло под лозунгом бойкота. Забывать об этом выгодно только либералам.

Закон 6 (19) августа 1905 г. создавал булыгинскую Думу, как учреждение совещательное. Либералы, даже самые левые, решили участвовать в ней. Социал-демократия громадным большинством (против меньшевиков) решила бойкотировать эту Думу и звать массы к прямому натиску на царизм, к массовой стачке и восстанию. Следовательно, вопрос о бойкоте не был вопросом только внутри социал-демократии. Он был вопросом борьбы либерализма с пролетариатом. Вся либеральная пресса того времени показывает, что либералы боялись развития революции и все усилия направляли к «соглашению» с царизмом.

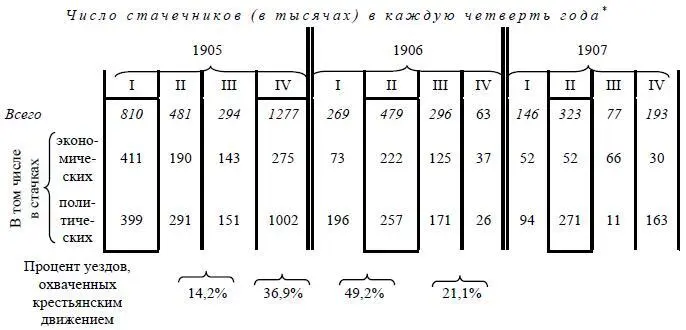

Каковы были объективные условия для непосредственной массовой борьбы? На это лучший ответ дает статистика стачек (с подразделением на экономические и политические) и крестьянского движения. Приводим главные данные, которые послужат нам для иллюстрации всего дальнейшего изложения.

* Чертой обведены периоды особенно важные: 1905 I – 9 января; 1905 IV – апогей революции, октябрь и декабрь; 1906 II – первая Дума; 1907 II – вторая Дума. Данные взяты из официальной статистики стачек {132}, которые я разрабатываю подробно в подготовляемом мною к печати очерке истории русской революции. (См. настоящий том, стр. 377–406.. Ред .)

Эти цифры показывают нам, какую гигантскую энергию способен развить пролетариат в революции. За все 10-летие перед революцией число стачечников в России было только 431 тысяча, т. е. в среднем по 43 тысячи в год, а в 1905 году все число стачечников составило 2863 тысячи – при 1661 тысяче всех фабричных рабочих! Подобного стачечного движения не видал еще мир. В 3-ью четверть 1905 года, когда впервые возник вопрос о бойкоте, мы видим как раз переходный момент к новой, гораздо более сильной волне стачечного (а за ним и крестьянского) движения. Помогать ли развитию этой революционной волны, направляя ее на свержение царизма, или позволить царизму отвлечь внимание масс игрой в совещательную Думу, – таково было реальное историческое содержание вопроса о бойкоте. Можно судить поэтому, до какой степени пошлы и либерально-тупоумны потуги связать бойкот в истории русской революции с «политическим воздержанием», «сектантством» и т. п.! Под лозунгом бойкота, принятым против либералов, шло движение, поднявшее число политических забастовщиков с 151 тысячи в 3-ью четверть 1905 года до 1 миллиона в 4-ую четверть 1905 года.

Мартов объявляет «главной причиной» успеха стачек 1905 года «растущее оппозиционное течение в широких буржуазных кругах». «Влияние этих широких слоев буржуазии шло так далеко, что они, с одной стороны, прямо подстрекали рабочих к политическим стачкам», а с другой, побуждали фабрикантов «платить рабочим заработную плату за время стачки» (курсив Мартова).

Этому сладенькому воспеванию «влияния» буржуазии мы противопоставим сухую статистику. В 1905 г. стачки всего чаще, по сравнению с 1907 г., оканчивались в пользу рабочих. И вот данные за этот год: 1 438 610 стачечников предъявляли экономические требования; 369 304 рабочих выиграли борьбу, 671 590 – кончили ее компромиссом, 397 716 – проиграли. Таково было на деле (а не по либеральным сказкам) «влияние» буржуазии. Мартов совершенно по-либеральному извращает действительное отношение пролетариата к буржуазии. Не потому рабочие победили (и в «экономике» и в политике), что буржуазия изредка платила за стачки или выступала оппозиционно, а потому буржуазия фрондировала и платила, что рабочие побеждали. Сила классового напора, сила миллионных стачек, крестьянских волнений, военных восстаний есть причина, «главная причина», любезнейший Мартов; «сочувствие» буржуазии есть следствие.

«17-ое октября, – пишет Мартов, – открывшее перспективы на выборы в Думу и создавшее возможность созывать собрания, основывать рабочие союзы, издавать социал-демократические газеты, показывало направление, в котором следовало бы вести работу». Но беда была в том, что «идея возможности «стратегии утомления» не пришла никому в голову. Все движение было искусственно толкаемо к серьезному и решительному столкновению», т. е. к декабрьской стачке и декабрьскому «кровавому поражению».

Каутский спорил с Р. Люксембург о том, наступил ли в Германии весной 1910 г. момент перехода «стратегии утомления» в «стратегию низвержения», причем Каутский сказал ясно и прямо, что этот переход неизбежен при дальнейшем развитии политического кризиса. А Мартов, цепляясь за полы Каутского, проповедует задним числом «стратегию утомления» в момент наивысшего обострения революции. Нет, любезный Мартов, вы просто повторяете либеральные речи. Не «перспективы» мирной конституции «открыло» 17-ое октября, это либеральная сказка, а гражданскую войну. Эта война подготовлялась не субъективной волей партий или групп, а всем ходом событий с января 1905 года. Октябрьский манифест знаменовал не прекращение борьбы, а уравновешение сил борющихся: царизм уже не мог управлять, революция еще не могла его свергнуть. Из этого положения с объективной неизбежностью вытекал решительный бой. Гражданская война и в октябре и в ноябре была фактом (а мирные «перспективы» либеральной ложью); выразилась эта война не только в погромах, но и в борьбе вооруженной силой против непокорных частей армии, против крестьян в трети России, против окраин. Люди, которые при таких условиях считают «искусственным» вооруженное восстание и массовую стачку в декабре, лишь искусственно могут быть причисляемы к социал-демократии. Естественная партия для таких людей есть партия либеральная.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: