Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

- Название:Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094739-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей краткое содержание

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рекламное объявление московской цирюльни, посвященное памяти указа Петра Великого о брадобритии. Конец XIX в.

На другой день после Полтавской битвы Петр послал Меншикова в погоню за бежавшим неприятелем, а сам приказал в присутствии своем похоронить убитых русских и собственноручно засыпал их землею. Меншиков догнал шведское войско на устье Ворсклы у Переволочны. Население все разбежалось; войску не на чем было переправляться через Днепр; запорожцы едва успели переправить на лодках Карла и Мазепу. Левенгаупт и товарищ его Крейц были застигнуты Меншиковым, не сопротивлялись, не имея ни пороху, ни артиллерии, и сдались военнопленными с 16 000 войска. Петр отправил за Днепр два драгунских полка под начальством генерала Волконского за Карлом и Мазепою, давши приказание, «если поймают Карла, то обходиться с ним честно и почтительно, а если поймают Мазепу, то вести его за крепким караулом и смотреть, чтобы он каким-нибудь способом не умертвил себя». Запорожцы успели провезти Карла с несколькими генералами и Мазепу с его приверженцами на татарских телегах через степь до Очакова. Отряд Волконского, догнавши их при переправе через Буг, захватил в плен нескольких шведов и казаков.

Петр приказал разослать пленных шведов по городам, назначив им жалованье по их чинам, но приказавши простых шведов употреблять на казенные работы, наградил русских генералов, участвовавших в битве, орденами, высшими чинами и вотчинами, офицеров – своими золотыми портретами и медалями, солдат – серебряными медалями и деньгами, а сам получил чин генерал-лейтенанта. В Москве на радостях восемь дней сряду звонили без устали и палили из пушек; по улицам кормили и поили народ, угощая вместе с тем и шведских пленников, по вечерам зажигали потешные огни. Сам царь отправился с Меншиковым в Польшу.

П. Деларош. Петр Великий.

Август, услыхавши о несчастии Карла, увидел возможность нарушить Альтранштадтский мир и, собравши 14 000 саксонского войска, двинулся в Польшу, обнародовал манифест, в котором доказывал справедливость разрыва вынужденного мира со шведским королем, взваливал вину своих министров и представлял свои права на польский престол, ссылаясь на то, что папа не утвердил Станислава королем. Петр приехал в Варшаву. Паны, противники Лещинского, величали Петра спасителем своей вольности, тем более что русский отряд, посланный перед тем в Польшу под начальством Гольца, вместе с гетманом Синявским, одержал победу над войсками Станислава. 26 сентября Петр приехал в Торунь и там свиделся с Августом; все прежнее казалось забытым; Петр простил ему изменнический мир со шведами и выдачу Паткуля. Август все сваливал на своих министров. Друзья снова заключили оборонительный договор против Швеции; Август уступал Эстляндию России; царь обещал польскому королю, в вознаграждение издержек, Ливонию, но тут же проговорился, сказавши саксонскому министру Флемингу, что приобретенное Россиею на войне без участия союзников будет принадлежать России. Из Торуня Петр отправился по Висле в Мариенвердер и там виделся с прусским королем; с ним также заключил он договор против Швеции. Царь оттуда прибыл в Курляндию, а Шереметев с 40 000-ным войском, в начале октября, подошел к Риге. Сам Петр прибыл к войску, сделал осмотр окрестностей Риги и 14 ноября собственноручно пустил в Ригу три бомбы; затем он оставил 7000 войска держать в блокаде город до весны, а остальное войско приказал расположить по квартирам в Ливонии и Курляндии. Из-под Риги Петр через Петербург отправился в Москву и в декабре устроил себе и своим генералам торжественное вшествие в Москву через семь триумфальных ворот, украшенных всевозможными символическими знаками. Церемонии, речи, потешные огни и пиры продолжались в течение нескольких дней.

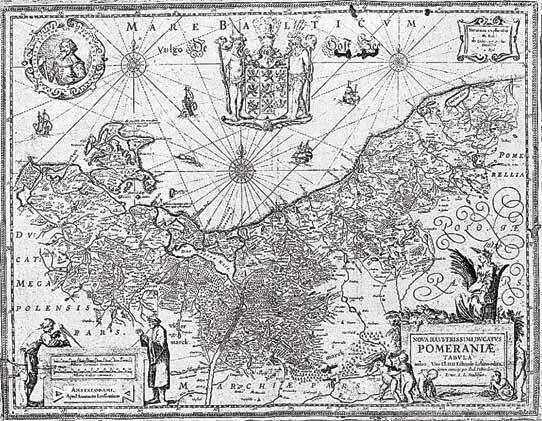

Карта Балтийского моря нач. XVIII в.

Полтавская битва получила в русской истории такое значение, какого не имела перед тем никакая другая. Шведская сила была надломлена; Швеция, со времен Густава-Адольфа занимавшая первоклассное место в ряду европейских держав, потеряла его навсегда, уступивши России. Унизительный Столбовский мир, лишавший Россию выхода в море, теперь невозвратимо уничтожился. Берега Балтийского моря, завоеванные Петром, невозможно было уже отнять от России. В глазах всей Европы Россия, до сих пор презираемая, показала, что она уже в состоянии, по своим средствам и военному образованию, бороться с европейскими державами и, следовательно, имела право, чтобы другие державы обращались с нею, как с равною. Наконец, с этого времени деятельность Петра, до сих пор поглощаемая войною и сбором средств для войны, гораздо больше обратилась на внутреннее устройство страны.

Еще в конце 1708 года состоялось важное распоряжение о разделении всей России на губернии. Учреждено было восемь губерний: Ингерманландская, Архангельская, Московская, Смоленская, Киевская, Азовская, Казанская и Сибирская.

Всех городов в восьми губерниях было в то время 339, а из них 25 приписанных к корабельным воронежским делам в Азовской губернии.

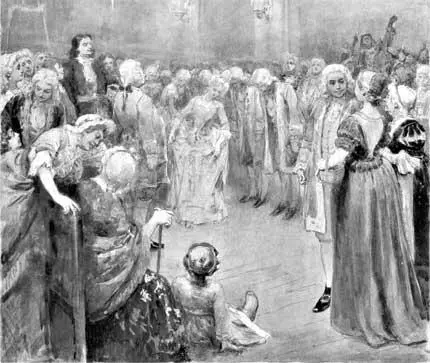

К. В. Лебедев. Ассамблея при Петре I.

В 1709 году все внимание Петра было поглощено войною. Внутренние распоряжения клонились исключительно к доставлению средств, которые, однако, при всех усиленных мерах, оказывались недействительными. На деле совершалось не то, что на бумаге. Откупщики, бравшие на откуп казенные доходы, объявляли себя несостоятельными.

После победы над шведами, Петр, считая свой любимый Петербург уже крепким за Россией, принялся за устройство его более энергическим образом, а это послужило поводом к такому отягощению народа, с каким едва могли сравниться все другие меры. В 1708 году выслано было в Петербург сорок тысяч рабочих. В декабре 1709 года со всех посадов и уездов, с дворцовых, церковных, монастырских и частных имений велено было собрать, кроме каменщиков и кирпичников, такое же число – 40 000 человек и пригнать на работу в Петербург. На хлеб и на жалованье рабочим, по полтине в месяц, назначено собрать с тех дворов, с которых не было взято рабочих, что составило сумму 100 000 рублей. В 1710 году из Московской губернии велено было взять в Петербург 3000 рабочих, распределив их по десяткам, так что в каждом десятке был плотник с инструментами, и жалованье назначено ему по рублю в месяц; в том же году велено выслать к следующему 1711 году на две перемены по 6075 человек, приставивши к ним приказчиков из тех селений, из которых будут выбраны работники. Независимо от этого отправляли таким же образом рабочих в Азов 13-го июня 1710 года; на сто верст кругом Москвы велено было набрать молодых людей от пятнадцати до двадцати лет и отправить в матросы в Петербург. В 1711 году опять потребовали в Петербург новых 40 000 рабочих и приказали собрать на них 100 000 рублей. Но полное число требуемых работников не высылалось, потому что много дворов, значившихся по книгам, оставались на деле пустыми. Хлебный провиант, для продовольствия этих рабочих людей, собирался со всего государства по числу дворов, и каждый год оставались недоимки, которых сумма все более и более возрастала против прежних лет. Так, например, из 60 589 четвертей, следуемых к сбору в казну на провиант из дворцовых и помещичьих имений, в 1708 году не доплачено 22 729; в 1709 – 32 692; в 1710 – 36 331; то же с имений церковного ведомства: из 34 127 четвертей в недоимке было: в 1707 году – 7000 четвертей; в 1708–8586; в 1709 – 14 251; в 1710 – 19 308 четвертей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: