Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

- Название:Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094739-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей краткое содержание

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Я своему государю не изменю, – сказал Шиг-Алей, – но я мусульманин: на свою веру не встану. Если мне не в меру будет жизнь в Казани, я лихих людей еще изведу и сам поеду к государю».

Адашев с тем и уехал. Но вслед за тем прибыли в Москву враждебные Шиг-Алею казанские князья и просили, чтобы царь удалил Шиг-Алея, а на его место прислал своего наместника. В Москве это предложение, естественно, понравилось.

Адашев снова поехал в Казань, свел Шиг-Алея с престола, захватил восемьдесят четыре человека противной Шиг-Алею партии и уехал в Свияжск, объявив казанцам, что к ним будет прислан царский наместник. Казанцы показали вид согласия, но когда вслед за тем из Свияжска их известили, что к ним едет назначенный воеводой в Казань князь Семен Микулинский, они заперли город, не пустили русских и кричали им со стен: «Ступайте, дураки, в свою Русь, напрасно не трудитесь; мы вам не сдадимся, мы еще и Свияжск у вас отнимем, что вы поставили на чужой земле».

Казанцы пригласили к себе в цари ногайского царевича Едигера, который прибыл в Казань с десятью тысячами ногайцев.

В Москве решили идти с сильным ополчением, покончить навсегда с неприязненным царством и обратить его земли в русские области. Собрано было войско, огромное по тому времени, более 100 000. Сам царь должен был идти в поход, хотя ему этого очень не хотелось, как он впоследствии сознавался в своем письме Курбскому: «Вы меня, как пленника, посадивши в судно, повезли сквозь безбожную и неверную землю. Если бы не всемогущая десница Божия защитила мое смирение, то я бы непременно лишился жизни».

С. В. Иванов. Смотр служилых людей. В 1550 г., готовясь к походам на татар, Иван и Избранная Рада провели военную реформу и создали стрелецкое войско.

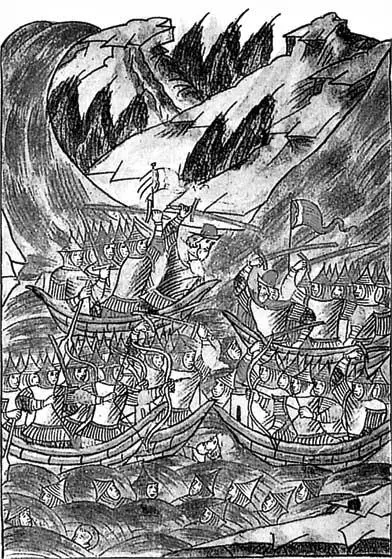

Битва русских с казанскими татарами. Миниатюра из Лицевого свода.

Крымский хан Девлет-Гирей хотел было помогать Казани и напасть на Москву с юга, но был отбит от Тулы. Русские осадили Казань 20 августа 1552 года и вели осаду до 1 октября. Способ осады состоял в том, что русские вокруг города поставили деревянные туры на колеса и все ближе и ближе подвигались к стенам города. Дело решил немецкий розмысл (инженер), который сделал подкоп и заложил под стены порох. 1 октября разрушена была взрывом стена; русские ворвались в город и взяли его. Сам царь не участвовал в битвах, а только торжественно въехал в покоренную Казань, наполненную трупами. Пленный казанский царь Едигер поклонился победителю, просил прощения и изъявил намерение креститься. Русские обращались милостиво с побежденными, но казнили тех, которые оказались виновными в вероломстве. В Казани нашли несколько тысяч христианских пленников, удержанных казанцами вопреки договору, по которому давно уже они были обязаны их отпустить. Инородцы черемисы и чуваши покорились и обещали платить наложенный на них ясак. Замечательно, что бояре старались удержать на всю зиму Ивана в Казани и находили это необходимым для того, чтобы приучить к повиновению разнородные племена, населявшие обширное Казанское царство: мордву, чувашей, черемисов, вотяков и башкирцев. Но Иван на этот раз впервые не послушал своих опекунов. Царица Анастасия была на последних днях беременности; Ивану хотелось домой; шурья поддерживали его желание; и тут-то между ними и боярами произошло столкновение. «Шурья государя, – говорит Курбский, – направили к нему еще и других ласкателей вместе с попами». Иван не только уехал вопреки желанию бояр, но еще распорядился против их воли: он отправил конницу в осеннее время по такой дороге, на которой пропали чуть не все лошади.

В Москве царя ожидали торжественные встречи, поздравления. Царица Анастасия благополучно разрешилась от бремени сыном Дмитрием. Царь Едигер принял крещение и был наречен Симеоном. Тогда же крестилось много казанских князей, увеличивших количество татарских родов в русском дворянстве. В память завоевания Казани был заложен в Москве храм Покрова Богородицы на Красной площади, храм очень своеобразной и затейливой архитектуры (теперь известный под именем Василия Блаженного, от мощей этого юродивого, почивающих в этом храме). Строитель его, без сомнения, человек с большим талантом, остался неизвестен. В народе сохранилось предание, что царь в награду за построение храма приказал выколоть ему глаза для того, чтобы он уже не мог построить чего-нибудь подобного в ином месте.

Покорение Казанского царства подчинило Русской державе значительное пространство на востоке до Вятки и Перми, а на юг – до Камы и открыло путь дальнейшему движению русского племени. Но много еще нужно было труда, чтобы усмирить беспокойные племена этой страны. Русь должна была несколько раз бороться с восстаниями татар и черемисов; но уже в следующем (1553) году учреждение казанской епархии послужило важным залогом господства русской стихии в новопокоренном крае. Первым архиепископом назначен был всеми уважаемый игумен селижарский Гурий. Начали строить церкви, монастыри, стали переселяться русские люди, и Казань мало-помалу приняла характер русского города.

В 1553 году Иван заболел горячкой и, придя в себя после бреда, приказал написать завещание, в котором объявлял младенца Дмитрия своим наследником. Но когда в царской столовой палате собрали бояр для присяги, многие отказывались присягать. В числе не желавших присягать был двоюродный брат государя Владимир Андреевич. И это впоследствии подало царю повод толковать, что отказ бояр в присяге происходил от тайного намерения после смерти его возвести на престол Владимира Андреевича. Спор о присяге длился целый день и ничем не решился.

Иван не умер, как ожидали; он выздоровел и сделал вид, что ничего не помнит, ни на кого не сердится, но в его сердце заронилась ожесточенная злоба. Иван уже ненавидел Сильвестра и Адашева, не любил бояр, не доверял им, но у него не изгладились еще воспоминания об ужасных днях московского пожара, когда рассвирепевший народ не поцеремонился с государевой родней и не далек был, по-видимому, от того, чтобы идти на самого государя. Иван не был еще уверен, что с ним не сделают чего-нибудь подобного, если он пойдет против своих опекунов и раздражит их. Иван еще несколько лет повиновался Сильвестру и его кружку, хотя все более и более ненавидел их, пока, наконец, уверившись в своей безопасности, мог дать своей злобе полную волю. Между тем произошли случаи, развившие в Иване сознание своего унижения и усилившие в нем желание освободиться от опеки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: