Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

- Название:Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-094739-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей краткое содержание

«Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» – фундаментальный труд выдающегося историка, этнографа, писателя, критика XIX века Николая Ивановича Костомарова (1817–1885). В него вошли статьи о виднейших отечественных государственных деятелях, начиная с Владимира Святого и заканчивая Елизаветой Петровной. Образный язык, богатейший фактический материал, критическое отношение к официозу, придают трудам Костомарова непреходящее значение.

Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Понятно, что при таких настроениях, охватывавших все стороны общественной жизни, желанием правительства было помириться с Польшей во что бы то ни стало. Первая попытка к этому была сделана еще в марте 1662 года; но польские сенаторы надменно отвечали, что мира не может быть иначе, как на основании Поляновского договора. Тяжело было на это решиться – потерять плоды многолетних усилий, отдать снова в рабство Польше Малороссию и потерпеть крайнее унижение. Но и противной стороне не во всем была удача. В 1664 году король Ян Казимир попытался отвоевать Малороссию левого берега Днепра и не успел, потерпев поражение под Глуховом. В Малороссии происходили междоусобия и неурядицы, но полякам все-таки было мало на нее надежды. Московские ратные люди, правда, успели своими насилиями и бесчинством поселить раздражение против великороссов, а безрассудное поведение московского правительства заставляло все более и более терять к нему доверие, но тем не менее малороссийский народ считал польское владычество самым ужасным для себя бедствием и отвращался от него с ожесточением. Королевский посланник Венцлавский договорился в Москве с Ординым-Нащокиным устроить съезд послов. С московской стороны были назначены князь Никита Иванович Одоевский, князья боярин Юрий и окольничий Дмитрий Алексеевич Долгорукие; к ним приданы были думные дворяне, в числе которых состояли Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин и дьяк Алмаз Иванов. С польской стороны были комиссары коронный канцлер Пражмовский и гетман Потоцкий.

Неизвестный художник XVII в. Групповой портрет участников русского посольства в Англию. 1662 г.

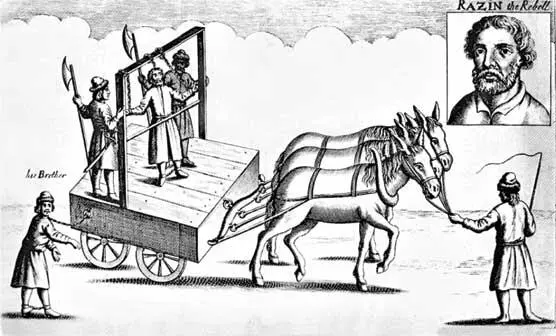

Стенька Разин. Немецкая гравюра XVII в.

Душой этого важного начинавшегося дела являлся Ордин-Нащокин. Этот человек еще прежде был расположен к Польше, он отчасти проникся польским духом, с увлечением смотрел на превосходство Запада и с презрением отзывался о московских обычаях. Был у него сын Воин. Отец поручил его воспитание польским пленникам, и плодом такого воспитания было то, что молодой Ордин-Нащокин, получив от царя поручение к отцу с важными бумагами и деньгами, ушел в Польшу, а оттуда во Францию. Поступок был ужасный по духу того времени: отец мог ожидать для себя жестокой опалы, но Алексей Михайлович сам написал ему дружеское письмо, всячески утешал в постигшем его горе и даже к самому преступнику, сыну его, относился снисходительно: «Он человек молодой, – писал царь, – хощет создание Владычне и руку его видеть на сем свете, яко же и птица летает семо и овамо и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит. Так и сын ваш воспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание ко св. купели, и к вам скоро возвратится». Афанасий Нащокин был столь же привязан к Польше, сколь предубежден против Швеции. Он считал шведов естественными, закоренелыми врагами Руси и, напротив, союз с Польшей – самым спасительным делом. Явно находясь под влиянием поляков, он повторял царю то, что много раз высказывали поляки: Московское государство в союзе с Польшей может стать страшным для басурман. Нащокин не терпел казаков и советовал прямо возвратить Малороссию Польше. На первый раз благочестивый царь возмутился мыслью об отдаче Польше казаков и, отправляя посольство из Москвы, только в крайнем случае соглашался сделать Днепр границей между Польшей и Московским государством.

Степана и Фрола Разиных везут на казнь. Английская гравюра XVII в.

В конце переговоров усиленно спорили за Киев; Нащокин убеждал царя уступить и Киев. Он смотрел на него не более, как на порубежный город, указывал, что в данное время в Московском государстве уменьшились доходы, нечем давать жалованье ратным людям; денег мало; турки и татары угрожают овладеть Малороссией, а на верность казаков нельзя полагаться. Когда наконец на исходе 1666 года Нащокин известил, что если не будет заключено перемирие, то польские войска войдут в Смоленский уезд, царь согласился на уступки. В то время заднепровский казацкий гетман Дорошенко, напрасно хлопотавший перед царем, чтобы не допустить русских до примирения с Польшей, призвал татар и начал ожесточенную борьбу с поляками. Татары разорили польские области и увели до 100 000 пленных. Это событие было признано польскими комиссарами за главное препятствие к вечному миру. Они боялись, что если будет заключен вечный мир, то это озлобит турок и татар. 12 января 1667 года заключили перемирие на 13 лет, до июня 1680 года. Днепр назначен был границей между русскими и польскими владениями; Киев оставлен за Россией только на два года, а на удовлетворение шляхте, разоренной казаками, царь обещал миллион злотых.

Андрусовский мир считался в свое время успехом. Действительно, Россия приобрела то, чем владела до Смутного времени, и даже несколько больше; но эти приобретения были слишком ничтожны по сравнению с потерей нравственного значения государства. Достигнув цели стремления многих веков, овладев почти добровольно теми древними областями, где начиналась и развивалась русская жизнь, потерять все это – было большой утратой и унижением.

В 1659 году приказано было в Сибири кликать через биричей, чтобы каждый, кто ведает где-нибудь по рекам золотую, серебряную и медную руды и «слюдные горы», приходил бы в съезжую избу и доносил о том воеводе. По этим «кликам» было несколько заявлений, которые, однако, не привели к важным последствиям.

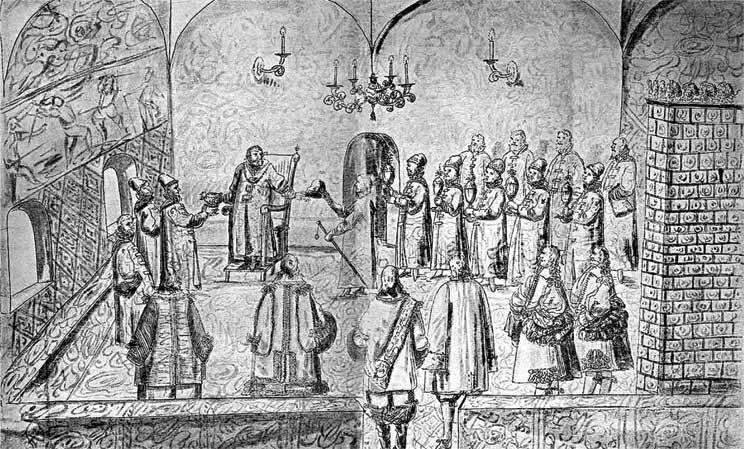

Прием посланников римского императора Леопольда I русским царем Алексеем Михайловичем. 24 апреля 1662 г. Рисунок из альбома Августина Мейерберга. Автор зарисовал, как Алексей Михайлович привстал со своего места, чтобы выпить за здоровье императора Леопольда.

Медь добывалась близ Соликамска и доставлялась в казну по два и по три рубля за пуд, а продавалась из казны на месте добывания частным лицам по четыре рубля с полтиной, но ввиду ее малого количества не приносила большого дохода. В конце царствования Алексея Михайловича нашли медную руду около Олонца и на реках, впадающих в Мезень. Обработка железа производилась на юге от Москвы, близ Тулы и Каширы. Один из самых больших заводов принадлежал Петру Марселису: его работы производились на протяжении 30 верст между Серпуховом и Тулой. Другой завод, на реке Протве, за 90 верст от Москвы по Калужской дороге, находился в заведовании Акемы. Заводчики имели свои привилегии и приписные села. На заводах изготовляли полосовое, листовое и прутовое железо, якоря, гвозди, мельничные снаряды, двери, ставни, ступы, ядра. У Марселиса делались и пушки. Величайшее затруднение этих заводчиков состояло в том, что трудно было достать мастеровых, и вообще работники обходились очень дорого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: