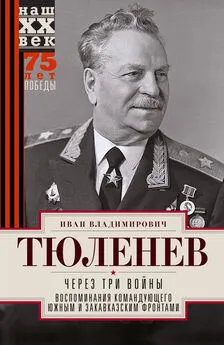

Иван Тюленев - Крах операции «Эдельвейс»

- Название:Крах операции «Эдельвейс»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Ир»

- Год:1975

- Город:Орджоникидзе

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Тюленев - Крах операции «Эдельвейс» краткое содержание

Генерал армии Иван Владимирович Тюленев — один из славных советских военачальников, которые стояли у истоков Советских Вооруженных Сил. Его жизненный и боевой путь пролег через три войны: первую мировую, гражданскую и Великую Отечественную. Новая книга генерала армии И. В. Тюленева «Крах операции „Эдельвейс“» — свидетельство того, что он — один из ветеранов нашей Советской Армии, крепко хранит в памяти события минувших лет и стремится сделать их достоянием широких масс.

Крах операции «Эдельвейс» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В ночь на 27 ноября войска 9-й армии начали наступление на крупный населенный пункт Осетии — Дигору. В это же время 3-й стрелковый корпус штурмом пошел на Ардон, 10-й гвардейский стрелковый корпус развернул боевые действия в районе Кадгарона, а 11-й гвардейский стрелковый корпус наносил удары по Хаталдону и Ногкау. Завязались сильные бои. В течение трех дней левое крыло 9-й армии пыталось прорвать вражескую оборону, но продвинуться вперед не смогло.

11 декабря из Ставки Верховного Главнокомандования позвонили генералу И. И. Масленникову:

«Противник уже перебросил из района ваших войск часть своих сил на север и тем ослабил себя. Судя по ходу операции под Сталинградом, противник будет и впредь перебрасывать часть своих сил на север. Преднамеренный отход противника на северном берегу Терека нельзя считать случайностью. Создалась, таким образом, благоприятная обстановка для наступления всех ваших войск. Ваша задача состоит в том, чтобы не упустить момента и действовать посмелее…» [43] ЦПА ИМЛ, д. 2, 1942 г., л. 210.

Боясь окружения, командование группы армий «А» начало отводить свои войска из Ардона, Алагира, Дигоры на подготовленный оборонительный рубеж Эльхотово — Чикола. Благоприятная обстановка для широкого наступления вновь не была использована командованием Северной группы войск, а гитлеровцам удалось вывести из боя и направить под Сталинград 23-ю танковую дивизию и мотодивизию СС «Викинг».

С наступлением холодов немецкие солдаты, занимавшие оборонительные рубежи в предгорьях Кавказа, стали больше интересоваться железными печками и кавказскими папахами, нежели обетованными землями Индии, лазурным берегом Черного моря и нефтепромыслами Грозного и Баку. После поражения под Орджоникидзе и очередных неудач в районе Туапсе гитлеровцы по всему Кавказскому фронту глубоко «зарылись» в землю, возводили мощные оборонительные сооружения, помышляя о тихой зимовке. А наши части все увереннее забирали инициативу в свои руки.

Битва за Кавказ была тесно связана с битвой за Сталинград. Герои-сталинградцы оттягивали на себя силы гитлеровцев, предназначенные для завоевания Кавказа, но и неудачи противника на Тереке, под Моздоком и Туапсе принуждали немцев поворачивать дивизии, шедшие на штурм волжской твердыни, в предгорья Кавказа.

Фашисты отлично понимали, сколь велико значение Терека в битве за Кавказ. При штурме города Малгобека нами был захвачен приказ Гитлера, датированный декабрем 1942 года, в котором фюрер в свойственном ему категорическом тоне писал, что берега Терека, изобилующие населенными пунктами — наиболее благоприятный зимний рубеж, который нужно во что бы то ни стало отстоять для покорения Кавказа весной.

Но и эти замыслы Гитлера не осуществились. Однако на Моздокском направлении враг продолжал удерживать сильно укрепленный оборонительный рубеж.

22 декабря 1942 года по приказу Ставки Верховного Главнокомандования на Северном Кавказе началось наступление наших войск. Первыми на территории Северной Осетии вступили в бой части 11-го гвардейского стрелкового корпуса Северной группы войск Закфронта под командованием генерал-майора И. Л. Хижняка.

«Наступила волнующая минута, — вспоминает Иван Лукич Хижняк. — Это было в 10 часов вечера 22 декабря. Мы начали наступление.

10-я гвардейская бригада пошла первой. После короткой, но стремительной атаки с юга она овладела селением Кодахджин.

На других участках противник оказывал упорное сопротивление. Всю ночь и весь день 23 декабря шли непрерывные бои за селение Рассвет. Этот небольшой населенный пункт не раз переходил из рук в руки. Разгорелся жестокий бой и за Дзуарикау. Но Кодахджин был взят, оборона противника прорвана. Это вселяло в нас веру в победу, поднимало настроение людей…

На мой командный пункт непрерывно поступали донесения. Успехи были пока незначительными, но многообещающими.

К исходу 23 декабря части корпуса, наконец, освободили многострадальный Рассвет — основной узел сопротивления врага. За ним сразу же были взяты Дзуарикау, Хаталдон, Ногкау…»

К 24 декабря 1942 года части Северной группы войск Закавказского фронта продвинулись далеко на запад и в тот же день с боями освободили селения Кадгарон, Суадаг, Бирагзанг и соединились с другими подразделениями советских войск, освободивших город Алагир, селения Црау, Ардон.

В первые дни нашего наступления противник оказывал упорное сопротивление. Используя свою долговременную, хорошо оборудованную систему обороны, немцы встречали наступающих гвардейцев мощным массированным огнем из всех видов оружия. Много неприятностей нам приносили минные поля, которых у неприятеля было очень много.

Однако теперь было трудно остановить наших воинов. Их наступательный порыв был высоким.

24 декабря части советских войск, оборонявшие «Эльхотовские ворота», перешли в наступление и к исходу дня освободили Эльхотово. 24–26 декабря гвардейцы 11-го Краснознаменного корпуса освободили селения Синдзикау, Урсдон, Дигора, Дур-Дур, Красногор, Мостиздах, станицу Николаевскую.

Наиболее крупные боевые действия развернулись в районе Сурх-Дигора — Чикола, у подножья высоты 539,1. Противник возвел здесь укрепленный оборонительный рубеж с дзотами, сложной системой траншейных ходов и проволочных заграждений и пытался во что бы то ни стало задержать наше наступление с тем, чтобы спасти танки и автомашины, которые стояли на берегу реки Урух в ожидании подвоза горючего. Из разведданных мы знали, что около Сурх-Дигоры противник сосредоточил шесть пехотных батальонов, значительные силы одной танковой дивизии, много артиллерии и пять батарей шестиствольных минометов.

«Двадцать шестого декабря, — пишет в своем военном дневнике генерал-лейтенант И. Л. Хижняк, — я вызвал командиров 10 и 57-й бригад. В краткой беседе познакомил их с планом наступления, составленным нашим штабом. Затем поставил перед ними боевую задачу.

Получив приказ, части корпуса с ходу атаковали Сурх-Дигору. На юго-восточной окраине села завязались упорные бои. Мы нанесли противнику чувствительный удар, однако с первого раза овладеть селом не смогли. На наши стремительные атаки гитлеровцы отвечали массированным артиллерийским и минометным огнем, а в критические моменты бросали в бой и танки. Я понял, что Сурх-Дигора определит темп дальнейшего продвижения наших частей.

Штаб корпуса я подтянул поближе к переднему краю, чтобы удобнее было руководить операцией. Вокруг нас беспрерывно рвались снаряды. Бой разгорался. Гвардейцы стремились выйти вперед, но плотный неприятельский огонь сковывал действия стрелков.

Бой за Сурх-Дигору разгорался с нарастающим ожесточением. Село несколько раз переходило из рук в руки. Можно было бы выждать, когда противник угонит на запад свою технику, а уж потом малой кровью взять этот населенный пункт. Однако наша основная задача заключалась не только в том, чтобы освободить Сурх-Дигору, преследовать отступающего противника. Надо было уничтожить его технику и живую силу…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: