Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 25. Март-июль 1914

- Название:Полное собрание сочинений. Том 25. Март-июль 1914

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 25. Март-июль 1914 краткое содержание

Двадцать пятый том Полного собрания сочинений В. И. Ленина является последним томом, содержащим работы периода нового революционного подъема. В том входят произведения, написанные в марте – июле 1914 года в Кракове, где Владимир Ильич жил с середины 1912 года, и в деревне Поронин, куда он выезжал на летние месяцы.

Полное собрание сочинений. Том 25. Март-июль 1914 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Данные Козьминых-Ланина (фабричного инспектора Московской губ.) несомненно носят полуофициальный характер – собраны путем опроса хозяев, так что относиться к ним нужно с известной осторожностью, тем не менее нельзя не обратить на них самого серьезного внимания. Прежде всего – литература вопроса настолько бедна у нас в России, что каждая работа должна быть использована здесь, а кроме того, даже и эта полуофициальная статистика дает нам весьма много любопытного.

Г-ном Козьминых-Ланиным было обследовано в общем 112 380 рабочих в 152 преимущественно крупных предприятиях Московской губернии; причем преобладающее место заняла в исследовании текстильная промышленность.

Из приводимых в брошюре цифр следует, что сверхурочные работы в текстильной промышленности Московского района не имеют широкого распространения. Так, из 59 тысяч обследованных рабочих по обработке хлопка только 767 человек занято праздничными сверхурочными работами. Значительно большее число было занято сверхурочными работами в будни (1717 чел.), но и тут процент колеблется в пределах 1–2 % к общему числу. Это и понятно, так как текстильная промышленность технически требует в каждый данный момент более или менее наперед определенного количества рабочих рук; а главное, 1908 г. был годом далеко не благоприятным для текстильной промышленности. Предприниматели были заинтересованы часто скорее в сокращении производства, чем в увеличении производительности предприятий путем применения сверхурочных работ.

Иную картину представляет другая главная отрасль промышленности – металлообрабатывающая. Здесь сверхурочные работы практикуются широко, захватывая иногда до 20 % общего числа рабочих.

Что касается длительности сверхурочных работ, то, по данным Козьминых-Ланина, она вообще колеблется как для металлистов, так и для текстильщиков от 25 до 35 часов на одного рабочего, занятого сверхурочными работами (считая и будничные, и праздничные работы). Цифра очень большая. Эти 30 часов свободного времени в среднем, отнимаемых сверхурочными заработками, идут, само собой, всецело в ущерб культурному и умственному развитию рабочего.

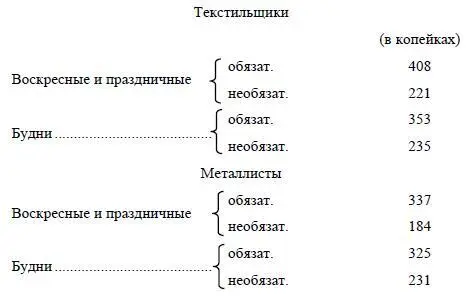

Посмотрим, что же получают рабочие за умственное расхищение своего труда, мышц, нервов… Г-н Козьминых-Ланин очень подробно высчитывает часовое вознаграждение рабочих за сверхурочные работы по разным отраслям. И вот мы видим, что работы эти у текстильщиков оплачиваются в среднем всего по 15–16 коп. в час – редко выше. Повышаясь несколько к апрелю и сентябрю, цены падают затем снова в декабре – феврале до 13 копеек. Особенно мизерными являются заработки на шерстоткацких фабриках; так, за март месяц средняя плата за час составляла здесь всего 6,75 коп. за воскресные и праздничные работы. Какова же должна быть обыкновенная плата при таких расценках!

Не многим лучше текстильщиков оплачивается, как это видно из таблиц, и труд металлиста; его средний заработок колеблется от 13 до 20 коп. за сверхурочный час. Вообще движение и величина расценок сверхурочной работы московских металлистов – ясно показывает, какими неблагоприятными являются условия труда здесь по сравнению хотя бы даже с Петербургом.

В результате всех сверхурочных работ московские рабочие получают сущие гроши.

Так, средний месячный заработок на сверхурочных равнялся:

В заключение нужно подчеркнуть, что исследование г. Козьминых-Ланина почти совершенно не коснулось главного очага сверхурочных работ – мелкой промышленности (только 1,45 % обследованных рабочих было занято в заведениях, охватывающих менее 100 человек). Между тем рассмотрение условий труда в мелкой промышленности несомненно могло бы дать поразительные результаты.

«Просвещение» № 5, май 1914 г. Подпись: И. В.

Печатается по тексту журнала «Просвещение»

Ясность создана

Вниманию сознательных рабочих

В № 63 «Пути Правды» Российская социал-демократическая фракция сделала последнюю попытку выяснить, намерены ли 6 депутатов (фракция Чхеидзе) теперь – после того как огромное большинство сознательных рабочих осудило их союз с ликвидаторами – пойти навстречу соглашению с РСДРФ {93}.

Российская с.-д. рабочая фракция поставила «с.-д. фракции» вопрос, намерена ли она теперь признать без всяких оговорок решения марксистского целого от 1903 года (программа) и 1908–1910 гг. (осуждение ликвидаторства). Понятно, почему РСДРФ поставила в первую очередь именно этот вопрос: решения 1903, 1908 и 1910 годов приняты еще до всяких расколов марксистов с ликвидаторами; эти решения являются знаменем всех марксистов; если какое-либо соглашение РСДРФ с «с.-д. фракцией» возможно, то, конечно, только на почве безусловного признания этих решений, принятых до раскола.

В № 2 «Нашей Рабочей Газеты» фракция Чхеидзе выступила с «Гласным ответом», который окончательно создал ясность и потому заслуживает самого серьезного внимания всех рабочих, стремящихся серьезно разобраться в разногласиях и желающих подлинного единства.

1. Программа и национальный вопрос

На марксистском конгрессе, вырабатывавшем программу (1903 г.), бундисты (еврейские ликвидаторы) предложили внести в программу требование «создания учреждений, гарантирующих им полную свободу культурного развития». Против этого выступили нынешние ликвидаторы Мартынов, Мартов, Кольцов. Они доказывали вполне правильно, что это требование идет вразрез с международными принципами социал-демократии. Всеми голосами против бундистов съезд отверг это требование (см. протоколы).

Марксисты утверждают, что «создание учреждений» и есть «культурно-национальная автономия», отвергаемая социал-демократией.

В «Гласном ответе» шесть депутатов утверждают обратное. Они говорят: «создание учреждений» мы провозгласили, но мы не провозгласили культурно-национальной автономии.

– Хорошо, отвечаем мы им. Допустим на минуту, что это в самом деле не одно и то же. Но съезд-то ведь отверг и «создание учреждений». Вы это отлично знаете. Вы знаете, что вы отступили от программы в угоду националистам. Бундисты, предложение которых отверг съезд, за это нарушение программы вас и приветствовали.

После декларации с.-д. фракции в начале IV Думы они писали:

– «Можно указать, что формула с.-д. (т. е. ликвидаторов) была недостаточно ясна. Совершенно верно. Но важно то, что рабочие депутаты (т. е. сторонники Чхеидзе) сошли с окостенелой точки зрения, на которой стоит официальная теория в национальном вопросе» («Цайт» № 9, передовая, столбец 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: