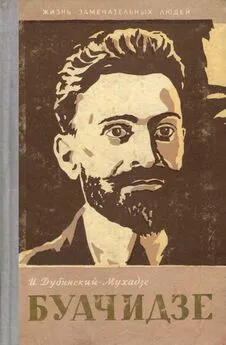

Илья Дубинский-Мухадзе - Нариманов

- Название:Нариманов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1977

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Дубинский-Мухадзе - Нариманов краткое содержание

Книга писателя И. М. Дубинского-Мухадзе — рассказ о жизни и деятельности Наримана Нариманова, азербайджанского просветителя, писателя, государственного деятеля, первого председателя Совнаркома Азербайджана, председателя ЦИК СССР.

Нариманов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…О праве мусульманок держать лицо и руки открытыми и изучать светские науки — праве, отнятом бесчестными толкователями Корана.

«Наши «духовные отцы» не останавливались ни перед чем. Они знали, что чем невежественнее, темнее народ, тем лучше и легче его эксплуатировать. Вот, собственно говоря, точка, из которой исходили толкователи Корана, того Корана, которого народ вовсе не знал, хотя он и был «ниспослан» для него. Между Кораном и народом стояла неприступная стена, камни и кирпичи которой состояли из муштеидов, шейх-уль-исламов, муфтиев, а глина из разных молл.

Народ не знал не только Корана, но и значения пятикратной молитвы — намаза. Он падал на колени, простирал руки вверх, повторял какие-то непонятные слова, но не знал совершенно, о чем он говорит, что просит у аллаха. Моллы, настаивая на правильном произношении арабских слов, в то же время упорно скрывали от набожных мусульман значение этих слов. Иначе говоря, «духовные отцы» в своих действиях строго последовательны и в суждениях довольно логичны. Они хорошо и твердо знали, что, если сегодня перевести слова молитвы, завтра придется еще кое-что и, наконец, народ поинтересуется содержанием всего Корана и… Нет, лучше с самого начала сказать: не только Коран, но и молитвы переводить нельзя — грешно. Язык арабский необыкновенно сложен; перевод его умаляет значение молитвы и т. д. и т. д.»

Внешне не более чем некролог.

«Покойный католикос Измирлян, испытанный честный борец, всю жизнь работавший для блага своего народа, умирая, мог гордо и спокойно сказать: «Исполнен долг, завещанный мне».

Мог бы точно так же гордо и спокойно сказать хоть один из умерших шейх-уль-исламов или муфтий?

Нет, категорически утверждаем мы. Они и не могли сказать этого, так как не понимали, в чем, собственно, их долг перед своим народом… Они умирали, как жалкие чиновники, беспринципные, безыдейные, без всякой инициативы. Они не знали, скорее не хотели знать своего народа. Они не понимали или не хотели понимать духовной потребности мусульман, их нужд, их страданий и слез.

…Среди других вопросов мусульманская печать выдвинула и вопрос о выборных главах духовенства… Будет ли уважено это ходатайство мусульман 3-й Государственной думой, вопрос будущего, но пока отметим, что разрешение этого вопроса в благоприятном смысле имеет громадное и важное значение во всех отношениях. Тогда шейх-уль-исламы и муфтии будут знать, что не народ для них, а они для народа.

Тогда между избранными и народом не будет той непроходимой пропасти, которая существует и будет существовать, если главы духовенства будут назначаться без ведома народа.

Тогда, быть может, и у нас будут такие светлые личности, как покойный католикос всех армян Измирлян, отдавший всю жизнь работе на пользу своего народа, переиспытавший все мучения узника… Потому-то он и дорог был для народа…»

Высказывается Нариманов и о полемике, разгоревшейся на страницах хорошо ему знакомых бакинских газет. «Отец и благодетель» миллионер Тагиев заподозрил своего домашнего инженера Бебутова в посягательстве на честь жены. Незамедлительно два племянника, принц Каджар и четверо других приближенных под умелым руководством самого миллионера подвергли инженера дикому насилию. Подробности пикантного «дела» распространило Санкт-Петербургское телеграфное агентство. Постарались не отстать газеты обеих столиц, Тифлиса и, конечно, Баку.

«…Нашлись люди, именуемые «литераторами», — пишет Нариманов, — которые говорят: да, нашей интеллигенции продавать свои убеждения за деньги не следует, но в данном случае о Тагиеве или нужно было молчать, или если говорить, то только в его пользу… Это именно те, которые привыкли носить маски; это уроды нашего общества, по недоразумению являющиеся ныне, к стыду нашему, руководителями общественного мнения мусульман Закавказья.

Это и доказывает, насколько вы, «сознательная часть мусульман», мало подготовлены к общественной деятельности, мало изучили духовный мир того народа, в защиту которого вы иногда выступаете. Это, наконец, лишний раз указывает на то, что вы, нищие духом, нетвердые убеждением, никогда не можете быть искренними выразителями народного голоса, устойчивыми борцами в общественной жизни.

Вы способны лишь в мутной воде рыбу ловить. Ваше стремление — придавать частным семейным дрязгам общественный характер и тем создавать антагонизм в обществе, раздражать одну нацию против другой — преступно. Довольно наконец позорить себя!»

Поведение Нариманова свидетельствует: он не хочет мира с противником, не хочет поладить с ним, не ищет золотой середины. Он ведет точно направленный огонь на поражение. На его долю выпало слишком много лишений, нервы его напряжены до предела, но к делу это не относится, это сугубо личное. Недели, месяцы, годы будет он являться на отметку в полицию, «в надлежащей форме» давать объяснения чинам, выслушивать запрет отказы.

В том первом, разъярившем губернатора обращении к Нариманову редакция «Бурхани таракки» звала его не чувствовать себя заключенным и одиноким. В империи, управляемой после третьеиюньского «переворота» Столыпиным, никто мнить себя свободным, увы, не может. Чувство же одиночества, расслабляющая тоска не для него. Он занят до предела — прием пациентов, рефераты, брошюры о таких астраханских болезнях, как туберкулез, холера, трахома, чума, публицистика, народный университет, где он первый председатель правления. Да и власти постоянно заботятся, чтобы было с кем душу отвести. Пополняют астраханский острог без решеток политическими, всего больше эсдеками-ленинцами.

Как-то, пробираясь между сугробов, заполнивших всю Московскую улицу, Нариманов у крыльца единственной в городе Общественной библиотеки нос к носу сталкивается с Филиппом Махарадзе. Одним из лидеров грузинского революционного подполья.

Земляки-тифлисцы, они давно симпатизируют друг другу. Чему немало способствовали прогулки «в паре» на дворе Метехского замка. Много о чем переговорено. Теперь оба отбывают срок в «южной Сибири». Только Филипп Евсеевич не в самой Астрахани — в неприветливом уездном городке Красный Яр. Потихоньку отлучился, хотел попытаться пристроить куда-нибудь статью о Белинском.

— Благородный повод высказать несколько крамольных мыслей о состоянии литературы в нашей богобоязненной стране… Найдется ли охотник тиснуть в своей газете?

— Возможно, я сумею помочь, — откликается Нариманов. — Если, сударь, окажете должное почтение. Перед вами постоянный сотрудник «Астраханского края», веду мусульманский отдел [39] И заведует научным отделом в газете «Бурхани таракки».

. Пойдемте, пойдемте!..

Интервал:

Закладка: