Василий Пасецкий - Декабристы естествоиспытатели

- Название:Декабристы естествоиспытатели

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Пасецкий - Декабристы естествоиспытатели краткое содержание

В книге представлена серия биографий декабристов-естествоиспытателей, которые внесли выдающийся вклад в изучение многих регионов земного шара. Уникальные архивные документы позволили авторам воссоздать образы Г. С. Батенькова, М. К. Кюхельбекера, Д. И. Завалишина, В. П. Романова, Н. А. Бестужева, показать их исследования в Арктике, Северной и Южной Америке, Западной Европе, Сибири, Австралии. Подробно рассказано об участии К. П. Торсона в открытии Антарктиды и многих островов в экваториальной зоне Тихого океана. Большое значение для развития естествознания имели также труды декабристов В. И. Штейнгеля и Ф. Н. Глинки, С. П. Трубецкого, Н. В. Басаргина, их географические и геофизические наблюдения. Для читателей, интересующихся историей движения декабристов и развитием отечественной науки.

Декабристы естествоиспытатели - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1 ( Глинка Ф. Н. Избранное. С. 310. )

Глинка собирал материалы для задуманного им "Статистического описания Олонецкой губернии". Об этом свидетельствуют его заметки о разведении капусты и картофеля в Петрозаводске, о местном садоводстве и огородничестве. Глинка отмечал, что местные жители необыкновенно одарены здравым светлым умом, "издавна охотливы к грамотности". Большое место в примечаниях отведено описанию местного скотоводства, ломок мрамора, добычи железной руды со дна озер. "Ложе, или дно озер,- отмечал декабрист,- состоит почти всегда из железной руды, которую добывают оттуда особыми черпалами. Иные озера дают очень много руды, например Тумасозерский озерной рудник, находящийся в Повенецком уезде, открытый с 1800 года (крестьянином Нефедом Курмоевым), в течение 23 лет дал миллион семьсот сорок четыре тысячи пятьдесят три нуда руды"1.

1 ( Глинка Ф. Н. Избранное. С. 313. )

Глинка выдвинул собственную гипотезу образования Онежского озера. По его мнению, оно возникло в результате великого гидростатического процесса. В частности, необычайное падение вод с огромных высот образовало чашу озера, на что указывают большие глубины у северо-западных берегов Онежского озера.

Весьма любопытны замечания Глинки о некогда значительном древнем городе Олопце, превратившемся после пожара в большую бедную разбросанную деревню. Подробно остановился он на Заонежской пятине. Это о ней говорится в "Прологе" "Карелии":

Пуста в Кареле сторона,

Безмолвны Севера поляны,

В тиши ночной, как великаны,

Восстав озер своих со дна,

В выси рисуются обломки -

Чуть уцелевшие потомки

Былых первоначальных гор1.

1 ( Глинка Ф. Н. Избранное. С. 259. )

Глинка несколько раз обращался к петербургским властям с просьбой перевести его в более обжитые места. Лишь благодаря поддержке Пушкина, Жуковского и Гнедича 4 марта 1830 г. ему удалось добиться перевода в Тверскую губернию. А спустя несколько месяцев Пушкин вместе с князем Вяземским по пути из Москвы в Петербург сделал остановку в Твери, чтобы встретиться со своим старым товарищем, находившимся под бдительным надзором тайной полиции, "Драгоценное посещение Ваше,- писал Глинка Пушкину,- для меня сугубо памятно. Вы утешили меня как почитателя Вашего, давно желающего Вас видеть и обнять, и в то же время Вы приняли во мне участие, как человек, в котором совсем не отразился настоящий век. С добродушием, приличным старому доброму времени, Вы сами взялись похлопотать (разумеется, по возможности) об улучшении моего положения. Вот Вам тетрадка. Имейте великодушие ее прочесть, и Вы увидите, каково было мое служение в Олонецкой губернии и как я рекомендован"1.

1 ( Бумаги А. С. Пушкина. М.: Изд-во АН СССР, 1931. Вып. 1. )

В Твери Глинка продолжал свои научные занятия, на этот раз при поддержке известного русского статистика П. И. Кеппена, состоявшего членом Ученой республики. "В пустынях Олонецких, в Твери, в Орле и в Москве думал я часто про Вас,- писал он Кеппену.- А сколько раз должен я был вспомянуть Вас, роясь в земле в Тверской Карелии.- Да, у меня есть замечательные камни"1.

1 ( О древностях в Тверской Карелии: Извлечение из писем Ф. Н. Глинки к П. И. Кеппену // Журн. Мин-ва внутр. дел. 1836. Кн. 5. Отд. отт. С. 3. )

Кенией, автор "Собрания русских памятников, служащих к составлению истории художеств и отечественной палеографии", исследовал рисунок надгробного камня из кургана, обнаруженного Глинкой, и нашел, что на нем изображены фигуры, похожие на те, что он видел на надгробном памятнике в Изборске. Особое значение Кеппен придавал находке небольшого камня со следами полустершихся надписей на неизвестном языке. "Нельзя не благодарить за сообщение представленных здесь изображений,- писал Кеппен.- Если теперь эти надписи для нас непонятны, то, кто знает, не сделаются ли они впоследствии времени вразумительны; не будут ли свидетелями какого-либо быта, для нас нового: одно сохранение их для будущих исследователей есть дело, достойное уважения. Можно ли, например, не благодарить г-на академика Френа за подаренное нам недавно известие о письменах древних россов, которое он нашел у одного из восточных писателей X века?"1

1 ( О древностях в Тверской Карелии: Извлечение из писем Ф. Н. Глинки к П. И. Кеппену // Журн. Мин-ва внутр. дел. 1836. Кн. 5. Отд. отт. С. 6. )

Кроме того, Глинка нашел в Тверской губернии камень, который имел вид "кораблика или какого-то судна" и был испещрен "метами на нем высеченными и представляющими разные фигуры, может быть, буквы". Изучив рисунок Глинки, Кеппен удивился сходству "этих камней" с теми, которые видел в XVIII в. на Енисее, вблизи Абаканского острога, ученый Страленберг. "Такое сходство,- подчеркивал Кеппен, едва ли может почесться случайным,- и находка Ф. Н. Глинки от этого получает новую цену"1.

1 ( О древностях в Тверской Карелии: Извлечение из писем Ф. Н. Глинки к П. И. Кеппену // Журн. Мин-ва внутр. дел. 1836. Кн. 5. Отд. отт. С. 10. )

В 1835 г. Глинка оставил государственную службу. Спустя четыре года он издал "Очерки Бородинского сражения". "Федор Николаевич,- писал один из его современников,- интересовался научными и общественными вопросами, постоянно следил... за новыми открытиями в области исторических наук... Когда вышло сочинение графа Толстого "Война и мир", Федор Николаевич Глинка, как очевидец и участник сражений описываемых войн 1805-1812 гг., мастерски иллюстрировал своими живыми рассказами многие места этого художественного произведения"1.

1 ( Жизневский А. К. Федор Николаевич Глинка. Тверь, 1890, С. 12. )

Глинка сохранил в своей памяти летопись событий почти за целый век. Он был избран почетным членом Тверского статистического комитета, финансировал исследования флоры Верхней Волги, статистический съезд в Петербурге.

Последние годы жизни Глинка провел в Твери. Здесь его часто навещали ученые и литераторы. 11 февраля 1880 г. президент Ученой республики, автор патриотических "Писем русского офицера" скончался. Его похоронили в Желтиковом монастыре близ Твери. Как офицеру, имевшему золотое оружие за храбрость, Глинке были возданы воинские почести.

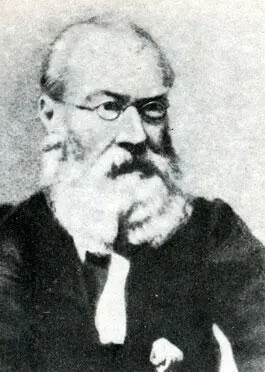

Владимир Иванович Штейнгель (1783-1862)

Владимир Иванович Штейнгель

Владимир Иванович Штейнгель принадлежал к старшему поколению декабристов, у которых ко времени вступления в тайное общество за плечами был большой жизненный опыт. Он, как и С. Г. Волкопский, С. П. Трубецкой, Г. С. Батеньков, Ф. Н. Глинка и многие другие декабристы, участвовал в изгнании наполеоновских войск из России и мог с гордостью сказать: "Мы дети 1812 года".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: