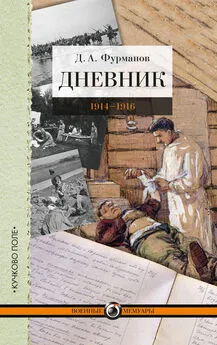

Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916

- Название:Дневник. 1914-1916

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Кучково поле»b717c753-ad6f-11e5-829e-0cc47a545a1e

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9950-0551-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916 краткое содержание

Дмитрий Фурманов – военный и политический деятель, журналист, прозаик. Дневник охватывает период с 1914 по 1916 год и описывает события Первой мировой войны, во время которой автор служил в качестве брата милосердия на Кавказском фронте, в Галиции, под Двинском. Эти записи отличаются глубокой искренностью, автор делится своими личными впечатлениями, рассказывает о беседах с простыми солдатами и мирными жителями, непосредственными свидетелями военных действий и ситуации в тылу.

Книга адресована всем интересующимся военной историей.

Дневник. 1914-1916 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– Нет, не согласен, товарищ, и вот почему: нет, прежде всего, людей, абсолютно неспособных к военной жизни. Мы все не героями родимся, и почему же такого вопроса не существует для крестьянина? Вы скажете – некультурность, кожа толста и прочее. Неправда. Вы знаете, что среди них много людей с тонкой и многосложной душой, и потом – разве офицер в такие условия попадает, как солдат? И все-таки что мы видим? Все эти ярославские огородники, все наши сельские владимирские богомазы, словно чудом, через 2–3 месяца окончательно привыкают ко всему ужасу. Дисциплина – великое дело, если уж брать войну как неизбежный и реальный факт. Все тушуется, все выравнивается и подгоняется под общую мерку. Пусть много здесь жестокости, но что же делать, коли вся война – сплошное насилие и сплошной ужас. Поэтому и не поверю я никогда, что большинство неспособно: это привычная, старая и лживая отговорка вроде той, что я, дескать, против войны. А скажите вы мне, разве все эти богомазы за войну? Разве они что-нибудь в ней понимают? Да ничего, совершенно ничего, а идут. И почему идут? Да все потому, что спрятаться некуда, что исход все равно один, куда ни поверни. А у нас вот имеется выход, у нас есть союзы, надежные, верные ширмы, – и мы прячемся. Ну разве это не малодушие? Делить – так поровну, всем надо делить, не разбираясь ни с чем. А мы готовы на произвол судьбы бросить своего покорного и беззащитного крестьянина. Пришла вот минута испытания, и попятилась красота земли, занедужилась наша интеллигенция… Вот почему и не верит крестьянин никогда интеллигенту: знает, что друг он ему только до черного дня, а там выставит его себе бруствером и спрячется за какую-нибудь идею. Это неправда, что большинство остается ради идейной работы в союзе – на первом месте здесь самый обыкновенный шкурный вопрос, а идею вспоминают после, догадываются, что за нее не только удобно, но и красиво даже спрятать все свое будничное малодушие.

– Но почему же вы-то работаете?

– Я не призван. Я за союз не прячусь, и когда позовут – на минуты не останусь здесь, уйду.

– Значит, ждете, когда и вас силой погонят? Так не лучше ли было бы не ждать этого позорного принуждения, а пойти самому добровольно.

– А на это у меня свои соображения, а я вам поясню: никакого патриотизма, никакой особенной любви к родине у меня нет. Убивать или быть убитым я определенно не хочу и добровольно не пойду. Вы же знаете, что есть такие положения, когда ты вынужден быть зверем. Вы не хотите бить вот этого человека, но он вас бьет, и вы, охраняя себя, должны сопротивляться. Вас принуждают обстоятельства. Здесь вы не хотели бы идти в окопы, но вас принуждают и люди, и обстоятельства. Вы покоряетесь. И вот я жду, пока не придет эта неизбежность. Здесь вопрос уже приходится ставить несколько в иную плоскость. Здесь не ваши личные желания играют роль, а нравственная ваша обязанность. Положим, решено собрать 10 тысяч офицеров к воинским частям. А эти 10 тысяч ловко спрятались за союзы, и вполне естественно, что вместо них идут какие-то другие 10 тысяч. Это уже выходит, что вместо себя подставить другого, который мог бы избежать опасности, если б вы не спрятались за ширму. Здесь ясно, что дело нечестное – нечестное по самому обыкновенному земному закону, без всяких размышлений о высоком долге и прочем.

16 октября

Холодна и строга осенняя ночь. Безмолвны обитые ветром деревья, – словно на страже, они напряглись и раскинули злые, безлистные сучья. Крыши заострились, как нос у покойника: окна, словно фальшивые, злые глаза, матовеют во тьме… А надо всем – высокое, прекрасное, звездное небо. Там страшная, царственная тишина – тишина беспредельной, безгранной пустыни. Плещутся в небе, словно в океане, золотые рыбки, промерзшие чистые, нежные звезды. И вот-вот разорвется темно-синий небесный хитон – разорвется и засыплет тихую землю ликующим быстрым алмазным дождем. И каждый алмаз умчится искать родную человеческую душу; осветит, осчастливит ее и, быстрый, как дух, трепеща и играя, снова умчится в небесную ширь.

Какая обильная красота в этой беззвучной и строгой тишине! Ни вздоха, ни шелеста, ни голоса человеческого. Уснула земля. И вдруг, словно эхо бессильных и тяжких проклятий могучего демона, жадно и глухо во тьму ворвались отдельные стоны орудий. Снова и снова, и так без конца. Растревожили сонную, тихую землю, словно псы торопились пролаять покой. Зажигались снопами ракеты, долго плавали в темной дали, и усталые, нежные отблески как-то нехотя клали по темной кайме опьяненного звездами неба. И небо дрожало, словно боялось, что в бледной земной полосе затеряются, сгибнут красавицы звезды. Тихо дрожало. А бархатный купол стал непроглядней – чернее древесной смолы… Сбились к нему перепуганно-робкие звезды; нежно прильнули на мрачной его пелене и заиграли по-прежнему чистым и трепетным светом. Больше нет тишины на земле. Где-то ржали холодные кони; где-то звякнули камнем о камень, и за речкой, на том берегу, чей-то слабый и сдавленный голос продышал изо тьмы:

– Заиграли. Опять громыхают.

И ему отозвался другой:

– Погромыхивают.

И умолкли. Ни слова. Ни звука. А на речке быстрела вода. И по-старому чистые звезды мерцали во тьме. Вдалеке замирали тяжелые стоны, все реже и реже вздыхали бесстрастные жертвы могучих орудий.

16 октября

Под окном речка, а за речкой, на том берегу, по избушкам, как пчелы по ульям, разместились солдаты. И суета у них такая же бесконечная, как у пчел: сбегают по крутому берегу вниз, полощут белье, потом развешивают его на изгороди, на деревьях, на решетке, на затворах окна. И все время перебегают с места на место: то заглянут в сарай, то в соседнюю избушку, то в лавочку. И в лавочку особенно часто, потому что за прилавком там сидит румяная и приглядная молодица. Ходят туда и по делу, но больше поточить балясы. Вот он, черномазый, как уголь, и коренастый, как тумба, быстро взлетел наверх с полным ведром воды. Путь, кажется бы, прямой, к себе в избу, – ан нет, оказалась спешная нужда забежать в лавчонку: так и прет туда с ведром.

Ранним утром берег кишмя кишит солдатами: здесь им просторный и всегда чистый умывальник. Распоясые, всклокоченные, сморщенные и сгорбленные от холода, мчатся они сюда сломя голову, чтобы хоть на бегу немного посогреться. А по утрам теперь стужа смертная, такая стужа, что и солнечные лучи помогают только к полудню… Река засветлела. Ввечеру у нее блестело только зыбкое, упругое лоно, а по краям, у самых берегов, было сумрачно и жутко. Теперь на песочке, у берега, вода словно поредела, сделалась светлой и. ясной, а посередине зарябилась, скаталась в упругие стальные жгутики и прочернела. Сбегаются солдаты, и начинается вакханалия. Впрочем, каждый моется по-своему. Вот этот крепкий русый парень трет себе лицо, шею и голову настолько отчаянно, настолько размашисто и крепко, словно чистит сапоги. Вода, холодная до боли, стекает ему за рубаху и на грудь, и на спину, и в рукава, но ему словно и дела нет: натерся, намылся и так же отчаянно начал крутить из стороны в сторону холщовым полотенцем. Когда намылился, отбросил мыло на траву, как ненужную, лишнюю вещь; другой положил свое мыло на кончик сапога и сгибался бережно и осторожно, чтоб не свалить; третий забрался кверху, положил его в траву, снова спустился и начал умываться. Этот последний как-то странно растирал его в руках: ладони были совершенно распрямлены и тесно прижаты одна к другой, тер он медленно и тихо, словно боялся раздавить какую-то драгоценность; потом, намыливаясь, бережно прикладывал ладони к щекам, к вискам, ко лбу, словно клал туда мазки, или ощупывал чуткое переболевшее лицо. Мылся не пригоршней, а одной рукой – другая растирала. Когда подымались в гору, игривый сосед ударил его полотенцем по заду. Мыльник повернулся, что-то заметил ему спокойно и вразумительно, потом тряхнул рукой по собственному заду, словно там могло что остаться от чужого полотенца. Ему было лет 35. Бежали другие – с ведрами, чайниками, кружками. Толкались, кричали, хохотали, брызгались водой. По всему берегу было невообразимое оживление, а пожалуй, и настоящее веселье – веселье молодого, сильного, холодного утра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: