Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 36. Март-июль 1918

- Название:Полное собрание сочинений. Том 36. Март-июль 1918

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Паблик на ЛитРесеd7995d76-b9e8-11e1-94f4-ec5b03fadd67

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 36. Март-июль 1918 краткое содержание

В 36 том Полного собрания сочинений В. И. Ленина входят произведения, написанные в марте-июле 1918 года, в период первой мирной передышки, достигнутой заключением Брестского договора.

Полное собрание сочинений. Том 36. Март-июль 1918 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«…Голод, эпидемии, всеобщее одичание как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой…»

Как просто и ясно делает Энгельс этот бесспорный вывод, очевидный для всякого, кто хоть немного способен подумать над объективными последствиями многолетней тяжелой, мучительной войны. И как поразительно неумны те многочисленные «социал-демократы» и горе-«социалисты», которые не хотят или не умеют вдуматься в это простейшее соображение.

Мыслима ли многолетняя война без одичания как войск, так и народных масс? Конечно, нет. На несколько лет, если не на целое поколение, такое последствие многолетней войны безусловно неизбежно. А наши «человеки в футляре», хлюпики из буржуазной интеллигенции, называющие себя «социал-демократами» и «социалистами», подпевают буржуазии, сваливая проявления одичания или неизбежную жестокость мер борьбы с особенно острыми случаями одичания на революцию, – хотя ясно, как день, что создано это одичание империалистской войной и что никакая революция без долгой борьбы, без ряда жестоких репрессий освободиться от таких последствий войны не в состоянии.

Они готовы «теоретически» допустить революцию пролетариата и других угнетенных классов, наши сладенькие писатели «Новой Жизни», «Впереда» или «Дела Народа», только чтобы эта революция свалилась с неба, а не родилась и не росла на земле, залитой кровью в четырехлетней империалистской бойне народов, среди миллионов и миллионов людей, измученных, истерзанных, одичавших в этой бойне.

Они слыхали и признавали «теоретически», что революцию следует сравнивать с актом родов, но, когда дошло до дела, они позорно струсили, и свое хныканье дрянных душонок превратили в перепев злобных выходок буржуазии против восстания пролетариата. Возьмем описание акта родов в литературе, – те описания, когда целью авторов было правдивое восстановление всей тяжести, всех мук, всех ужасов этого акта, например, Эмиля Золя «La joie de vivre» («Радость жизни») или «Записки врача» Вересаева. Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса. Но согласился ли бы кто-нибудь признать человеком такого «индивида», который видел бы только это в любви, в ее последствиях, в превращении женщины в мать? Кто на этом основании зарекался бы от любви и от деторождения?

Роды бывают легкие и бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму. И Энгельс, анализируя последствия всемирной войны, просто и ясно описывает тот бесспорный и очевидный факт, что революция, следующая за войной, связанная с войной (а еще больше – добавим от себя – вспыхнувшая во время войны, вынужденная расти и держаться во время окружающей ее всемирной войны), что такая революция есть особенно тяжелый случай родов.

В ясном сознании этого факта, Энгельс особенно осторожно говорит о рождении социализма гибнущим в всемирной войне капиталистическим обществом, «Только один результат (всемирной войны), – говорит он, – абсолютно несомненен: всеобщее истощение и создание условий для окончательной победы рабочего класса».

Еще яснее эта мысль выражена в конце предисловия, разбираемого нами:

«…В конце трагедии вы (капиталисты и помещики, короли и государственные мужи буржуазии) будете развалиной, и победа пролетариата будет либо уже завоевана, либо все ж таки неизбежна».

Трудные акты родов увеличивают опасность смертельной болезни или смертельного исхода во много раз. Но если отдельные люди гибнут от родов, новое общество, рождаемое старым укладом, не может погибнуть, и его рождение станет лишь более мучительным, более затяжным, рост и развитие более медленным.

Конец войны еще не наступил. Всеобщее истощение уже наступило. Из двух непосредственных результатов войны, предсказанных Энгельсом условно (либо уже завоеванная победа рабочего класса, либо создание условий ее неизбежности, вопреки всем трудностям), из этих двух условий налицо теперь, к половине 1918 года, оба.

В одной, наименее развитой из капиталистических стран, победа рабочего класса уже завоевана. В остальных, с неслыханным усилием неслыханных мук, создаются условия, делающие эту победу «все ж таки неизбежной».

Пусть каркают «социалистические» хлюпики, пусть злобствует и бешенствует буржуазия. Только люди, закрывающие себе глаза, чтобы не видеть, и затыкающие уши, чтобы не слышать, могут не замечать того, что во всем мире для старого капиталистического общества, беременного социализмом, начались родовые схватки. На нашу страну, ходом событий выдвинутую временно в авангард социалистической революции, падают теперь особенно тяжелые муки первого периода начавшегося акта родов. У нас есть все основания с полной твердостью и с абсолютной уверенностью смотреть на будущее, готовящее нам новых союзников, новые победы социалистической революции в ряду более передовых стран. Мы имеем право гордиться и считать себя счастливыми тем, что нам довелось первыми свалить в одном уголке земного шара того дикого зверя, капитализм, который залил землю кровью, довел человечество до голода и одичания и который погибнет неминуемо и скоро, как бы чудовищно зверски ни были проявления его предсмертного неистовства.

29 июня 1918 г.

«Правда» № 133, 2 июля 1918 г. Подпись: Н. Ленин

Печатается по тексту газеты «Правда»

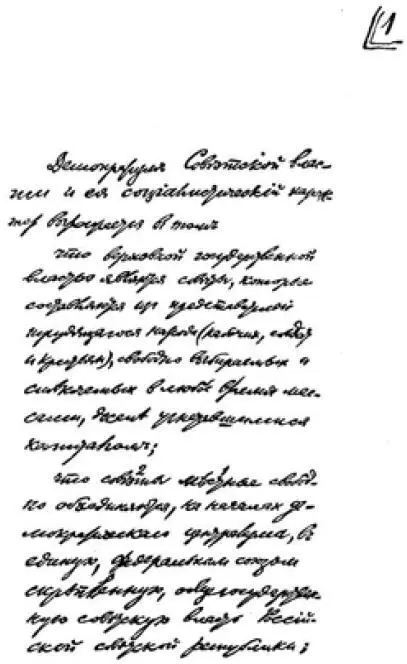

Начало рукописи В. И. Ленина «О демократизме и социалистическом характере Советской власти». – 1918 г. ( Уменьшено )

О демократизме и социалистическом характере советской власти

Демократизм Советской власти и ее социалистический характер выражается в том,

что верховной государственной властью являются Советы, которые составляются из представителей трудящегося народа (рабочих, солдат и крестьян), свободно выбираемых и сменяемых в любое время массами, доселе угнетавшимися капиталом;

что местные Советы свободно объединяются, на началах демократического централизма, в единую, федеральным союзом скрепленную, общегосударственную Советскую власть Российской Советской республики;

что Советы сосредоточивают в своих руках не только законодательную власть и контроль за исполнением законов, но и непосредственное осуществление законов через всех членов Советов, в целях постепенного перехода к выполнению функций законодательства и управления государством поголовно всем трудящимся населением.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: