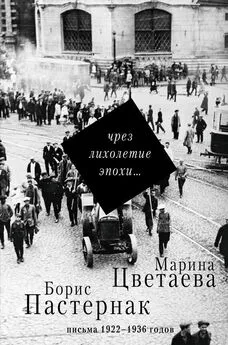

Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов

- Название:Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-097267-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Пастернак - Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов краткое содержание

Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».

Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.

Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот тебе, дружочек, письмо, недавно оглашенное в Revue Française – [и еще другое, в Русской Мысли – ]… vers de méchants ivrognes – узнаешь? Те, «способные». – Речь идет о двух публикациях писем Рильке. В «Nouvelle Revue Française», 1927, № 161 было опубликовано письмо Рильке «A une amie» («К подруге»), которое Ц. под названием «Письмо к другу» впоследствии включила в подборку переведенных ею писем Рильке «Несколько писем Райнера-Мариа Рильке» (ВР, 1929, № 2); приведенная цитата – из этого письма: «…и еще все эти молодые люди из рабочих – в большинстве революционеры – сбитые после тюрьмы со всякого толку и ныне сбившиеся на “литературу”, сочиняя стихи каких-то злостных пропойц: – что им сказать?» (Ц-СС5, 653). Другое письмо Рильке – к Л.П.Струве (без указания адресата) – появилось в ж. «Русская мысль», 1927, № 1; речь в нем шла о повести Бунина «Митина любовь», а за публикацией письма следовала статья Г.П.Струве «Р.-М.Рильке о И.А.Бунине».

…Druineser Elegien… – Правильно: «Duineser Elegien» («Дуинезские элегии», 1923), последний прижизненный сб. стихов Рильке на немецком языке, в который вошли ст-ния, написанные в 1912–1922 гг.

…Орфея… – Сб. Рильке «Сонеты к Орфею». Ц. не помнила, что этот сб. у П. уже был (см. п. 34).

Простись со мной в Bellevue – 1-го переезжаем… – Переезд был отложен на месяц и состоялся 1-го апреля 1927 г. См. новый адрес в п. 88.

…за перепечатку I части Шмидта… – См. примеч. к п. 76.

…перечла «Malte Laurids Brigge»… – Речь идет о романе Рильке «Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge» («Записки Мальте Лауридса Бригге», 1910).

…пришлю случайно уцелевшее, неотправленное (из-за перечёрка) письмо к нему, предпоследнее. – О каком письме к Рильке идет речь, неясно.

Приложение

1190-3-16, 25 об.–26 (тетрадь Ц.).

Контекст в тетради: перед наброском черновой текст очерка «Твоя смерть», окончание которого датировано 25 февраля 1927 г.; после наброска идут столбцы рифм.

Письмо 88

1190-3-115, 15 (машинопис. копия).

Возможно, именно это письмо зафиксировано в ТС как имевшее дату 15.04.27.

Оригинал газеты с записями Ц. не сохранился; копия записей Ц. была сделана А.Крученых. Согласно этой копии, Ц. сделала приписку «трус!» около фразы Ходасевича: «Но прав Адамович: пастернаки (а не Пастернак) весьма возле дома сего хлопочут и трудятся» (см. более полную цитату ниже).

Мой новый адрес (перепиши на стену)… – Перерыв в переписке между Ц. и П. с конца февраля до апреля 1927 г. был, по-видимому, связан с тем, что П. не хотел писать на старый адрес (см. преждевременное сообщение о переезде в п. 87), а затем вовремя не получил или затерял новый адрес Ц., по которому она жила с 1 апреля 1927 г.

Вторую простят из-за первой. – Возможно, ошибка в копии и следует читать: «Вторую просят из-за первой».

Порадуйся на своего protégé Х<���одасеви>ча… Ведь А<���дамо>вич-то… писал о тебе… – Статья Ходасевича «Бесы» была ответом на статью Г.Адамовича из серии его «Литературных бесед» («Звено», 1927, № 128, 3 апр.), посвященную «Лейтенанту Шмидту» П. (по публикации в ВР). В своей полемике Ходасевич, впрочем, далеко отошел от обсуждения собственно творчества П. Посколько эта статья Ходасевича труднодоступна, приведем из нее обширный фрагмент:

«“От заветов Пушкина Пастернак отказался. И это обрекает его на долгие годы стилистических изощрений и опытов, на многолетнюю черновую работу, в которой он лично, вероятно, растворится без следа”, – говорит Адамович. Значит, по Адамовичу, как будто выходит даже так, что Пастернак видит и знает “уже” побольше и поглубже Пушкина, а потому и явно “не довольствуется в поэзии пушкинскими горизонтами”, пушкинской поэтикой, слишком примитивной для такого титана мысли. Адамович только боится, что задача создать новую поэтику окажется Пастернаку не под силу.

Разумеется, я не буду всерьез “сравнивать” Пастернака с Пушкиным: это было бы дешевой демагогией и слишком легкой забавой. Уверен, что и сам Адамович не думает всерьез, будто Пастернак в “проникновении в мир” ушел дальше Пушкина. Недаром он дважды оговаривается: “кажется”, “кажется”. Если “кажется” – надо перекреститься. Покуда не перекрестимся, нам все будет казаться, что Пастернак что-то такое великое видит и знает…

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам.

<���…>

Сравнивать Пастернака, каков он есть, с Пушкиным – невозможно, смешно. Но эпохи позволительно сравнивать. Тысячи (буквально) нынешних Пастернаков, состоящих членами “Всероссийского союза поэтов”, во всей своей совокупности не равны Пушкину, хоть их помножить еще на квадриллионы. Не равны качественно. Но показательностью для своей эпохи – равны. Вот природную их враждебность Пушкину, враждебность эпох и выразителей, Адамович ощутил ясно; но, к сожалению, не о ней он заговорил.

Петр и Екатерина были создателями великой России. Державин, один из таких же созидателей великой русской литературы, был современником и сподвижником Екатерины. У Петра такого литературного “alter ego” не было в его пору… “Петровская” эпоха в русской литературе отложилась позже, после Екатерины, в лице Пушкина, когда уже в государственном здании России намечались трещины. Но в литературе (“вослед Державину”, а не Радищеву) Пушкин еще продолжал дело, подобное петровскому и екатерининскому: дело закладывания основ, созидания, собирания. Как Петр, как Екатерина, как Державин, он был силою собирающей, устрояющей, центростремительной. И остался выразителем эпох начал.

Ныне, с концом или перерывом петровского периода, до крайности истончился, почти прервался уже, пушкинский период русской литературы. Развалу, распаду, центробежным силам нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися – существуют (и слышны громче их) разворачивающие, ломающие: пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость – и сумели стать “созвучны эпохе”. Они разворачивают пушкинский язык и пушкинскую поэтику, потому что слышат грохот разваливающегося здания – и воспевают его разваливающимися стихами, вполне последовательно: именно “ухабистую дорогу современности” – ухабистыми стихами.

“Пастернак довольствуется удобрением поэтических полей для будущих поколений, чисткой Авгиевых конюшен”, – пишет Адамович. Опять неверные и кощунственные слова, которые станут верными, если их вывернуть наизнанку. И опять Адамович говорит то, чего, разумеется, не думает. Никак не допускаю, чтобы “до-пастернаковская” (да и не до-пастернаковская, а до-футуристическая) поэзия русская была для Адамовича “Авгиевыми конюшнями”. И для Адамовича она не загаженная конюшня, а прекрасный и чистейший дом. Но прав Адамович: пастернаки (а не Пастернак) весьма возле дома сего хлопочут и трудятся (не без таланта, тоже согласен). Только труд их – не чистка, а загаживание, не стройка, а разваливание. Тоже работа геркулесовская по трудности, но не геркулесовская, не полу-божеская по цели. Не Авгиевы конюшни чистят, а дом Пушкина громят. Что скажут на это “будущие поколения” – не знаю. Верю – кончится нынешнее, кончится и работа пастернаков. Им скажут – руки прочь! Сами опять начнут собирать и строить, разрубленные члены русского языка и русской поэзии вновь срастутся. Будущие поэты не будут писать “под Пушкина”, но пушкинская поэтика воскреснет, когда воскреснет Россия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: