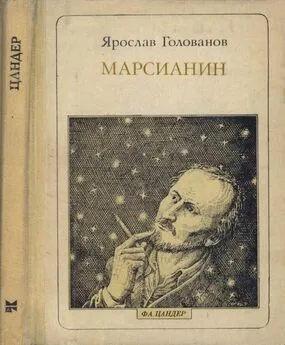

Ярослав Голованов - Марсианин (опыт биографии)

- Название:Марсианин (опыт биографии)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство политической литературы

- Год:1985

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Голованов - Марсианин (опыт биографии) краткое содержание

Повесть об одном из пионеров космонавтики, советском изобретателе и ученом Ф.А.Цандере. Им был впервые создан удивительный по своему совершенству проект межпланетного космического корабля, на многие десятилетия обогнавший время.

Книга адресована школьникам среднего и старшего возраста.

Марсианин (опыт биографии) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В первобытном обществе главным был тот, кто больше знал и умел. Наверное, это было справедливо. Но у нас все знают и все умеют. А главное, каждый знает, что он должен делать, и делает это. Я не представляю, как можно принуждать друг друга к работе?! Труд — потребность каждого из нас. Без труда мы жить не можем, а главное — не хотим! Если ты устал, нездоров, если почувствовал, что работа зашла в тупик, надо остановиться и подумать, ты волен сам прекратить работу, а если потребуется, попросить товарища подменить тебя. Тебе всегда помогут. Это — закон. Сейчас специалисты на Земле уже вводят в свои работы новый социологический термин: «Закон Марса». И ничьих приказов нам не нужно. Никто никем не командует. Совесть твоя — вот главный командир. Зачем нам другой главный? Сто лет назад это называлось коммунистическим отношением к труду. На чужой планете иначе прожить невозможно, а потому по законам коммунистического труда живут и некоммунисты. Я считаю, что это новая, высшая фаза человеческих производственных отношений, скорейшему распространению которой помогла космонавтика.

А вообще-то говоря, главный у нас все-таки есть. Главный у нас тот, кто дежурит на Главном пульте! Случись беда: метеорит, пожар, утечка какая-нибудь, он начнет приказывать другим. Если надо будет приказывать. А скорее всего не надо будет: он просто объявит вид тревоги, и каждый уже сам знает, что ему делать. Дежурные сменяются каждые двенадцать часов. У каждого есть помощник, который может подменить дежурного ненадолго. Потому что, несмотря на всю нашу автоматику, у Главного пульта всегда должен быть человек. Круглосуточно. Круглогодично. Дежурный держит связь с вездеходом, когда он в пути, и теми, кто шлюзуется, с каждым из нас, если потребуется. Индира смеется, что самая главная задача дежурного — давать по каналам внутренней громкой связи гонг к обеду, иначе все мы будем вечно голодные.

Вот так мы живем. Ну ладно. Целую и жму лапу.

А теперь вернемся к нашим марсианским историям.

Притягательность Марса таила в себе дьявольский соблазн наделять эту планету качествами, ей неприсущими. Еще 60–80 лет назад многие серьезные ученые убежденно говорили о марсианской воде, азоте, благоприятном температурном режиме, не только не имея на то оснований, но располагая сведениями иногда прямо противоположными. Смирившись с тем, что цивилизация Марса — миф, земляне очень долго не желали смириться с тем, что в нашем земном понимании Марс — мертвая планета. После вечного холода Луны человечество затосковало особенно остро, мечтая найти в Солнечной системе пусть только тлеющий, но все-таки теплый, горячий уголек неизвестной жизни. Призывы Ловелла, не воодушевляли. Ужасы Уэллса не пугали. Но в жизнь на Марсе верили!

Не меньшим, чем Ловелл, «марсианином-романтиком» был наш русский ученый Гавриил Адрианович Тихов, человек, неколебимо веривший в марсианскую жизнь в земном смысле этого слова. Ему было уже за семьдесят лет, когда сразу после Великой Отечественной войны он напечатал в газете статью, где впервые ввел в обращение новый термин: астроботаника. Он был убежден, что зеленоватые и коричневые пятна на весеннем Марсе — это зоны растительности, которая летом меняет свой цвет в сухой атмосфере красной планеты.

Оппоненты Тихова обращали его внимание, что снятый в инфракрасных лучах Марс значительно темнее Земли. «Почему же его растения не отражают солнечных лучей?» — спрашивали они. «И не должны отражать! — весело парировал Тихов. — Ведь и на Земле, чем в более суровых условиях живут растения, тем меньше тепла они отражают». По гипотезе Тихова, постепенное приспособление к суровому марсианскому климату привело к тому, что марсианские растения утратили способность рассеивать тепловые лучи. «Но почему в отраженном свете Марса нет полос хлорофилла если там существуют растения?» — наседали оппоненты. «Почему моря Марса часто кажутся скорее голубыми, нежели зелеными?» — спрашивали скептики.

«Все объяснимо! — Тихое не унывал. — Возьмите канадскую ель. Она ведь скорее голубая, чем зеленая, и если вы посмотрите ее спектр, то линии хлорофилла у нее размыты. Исследуйте другие полярные и высокогорные растения, и вы убедитесь, что на некоторых спектрограммах линий хлорофилла нет вообще!»

Тихов совершал ошибку, очень распространенную в прошлом веке. Она заключалась в том, что жизнь на Марсе и жизнь во Вселенной вообще все время рассматривалась как бы сквозь линзу земной жизни. Земная жизнь казалась тогда самой богатой, самой пластичной, самой «правильной», если так можно сказать. Известный ученый-палеонтолог и прекрасный писатель-фантаст Иван Антонович Ефремов серьезно доказывал, что если и есть где-нибудь другие разумные существа, то они и внешне, антропологически, должны быть похожими на человека: прямоходящие, с руками, ногами, уши и глаза непременно на голове. А ведь он обладал незаурядной фантазией. Подобно тому как во времена Птолемея Солнце, все планеты и вся Вселенная обращались вокруг Земли, в двадцатом веке вокруг Земли обращалась вся жизнь. В принципе наших предков нельзя осуждать за это, потому что тогда график жизни они пытались выстроить, имея одну-единственную точку — земную жизнь.

И Тихов тоже все время «примерял» Марс к Земле, искал подобия. Кроме того, скудность сведений о Марсе позволяла ему построить такую модель природных условий на этой планете, при которых даже земные растения худо-бедно, но с определенной эволюционной «тренировкой» могут выжить, а уж о микроорганизмах и говорить нечего!

В 1957 году, в первый год космической эры, американец Синтон опубликовал работу, в которой приводил спектрографические доказательства наличия растительности на Марсе. Это был триумф Тихова: его теория наконец получила экспериментальное подтверждение! Все, все теперь прояснилось! Марсианская растительность должна быть низкорослой — мхи, лишайники, может быть, кусты, но высокие деревья вряд ли… Тихов ясно видел их, он словно трогал их рукой, он гулял по марсианским тундрам, приглашая на эти прогулки всех землян…

А потом оказалось, что Синтон со спектрами напутал, что все его линии можно толковать и по-другому, что, увы, это не доказательство…

В общем, грустная история, Гавриилу Адриановичу было 85 лет, когда он умер в 1960 году. Он дожил до космических стартов, но, по счастью, не дожил до первых полетов космических автоматов к планетам. Я говорю «по счастью», потому что это очень тяжело: в конце жизни пережить крушение, быть может, самой романтической из всех созданных тобой гипотез…

Год от года полеты межпланетных станций подтачивали красивый замок астроботаники, построенный Тиховым. Оказалось, что углекислого газа в атмосфере значительно больше, а атмосферное давление значительно меньше, чем считали в 50-х годах прошлого века. Что климат куда более суровый, а перепады температур более резкие. И все чаще стали появляться работы, в которых цвет марсианских морей объяснялся не растительностью, а строением рельефа и условиями освещенности. У замка астроботаники рушились стены, обваливались своды, острые носы таранов космических ракет долбили его ворота, и все меньше защитников, некогда столь многочисленных, стояло у его бойниц, но, как и подобает стойкой крепости, он не сдавался. Пусть Тихое во многом ошибался, но это не значит, что на Марсе не может быть жизни. И об этой жизни говорили, писали и спорили с не меньшим азартом и пылом, чем за полстолетие до того, во времена Персивала Ловелла. Ведь еще древние греки говорили, что жизнь наша идет по кругу. И вот круг свершился, и снова хотелось надеяться, что в солнечном хороводе планет нас еще ждет встреча если не с братом по разуму, то пусть с каким-нибудь мышонком, пусть с жучком, даже со стебельком, былинкой, жалкой спорой, невидимым вирусом. Наши предки острили и смеялись своим остротам, но все-таки многие из них понимали, что это совсем не смешной вопрос: есть ли жизнь на Марсе?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: