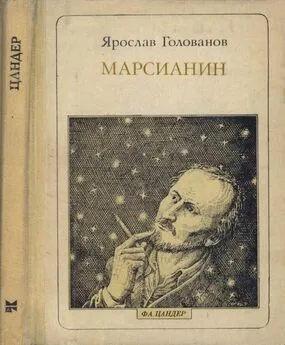

Ярослав Голованов - Марсианин (опыт биографии)

- Название:Марсианин (опыт биографии)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство политической литературы

- Год:1985

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ярослав Голованов - Марсианин (опыт биографии) краткое содержание

Повесть об одном из пионеров космонавтики, советском изобретателе и ученом Ф.А.Цандере. Им был впервые создан удивительный по своему совершенству проект межпланетного космического корабля, на многие десятилетия обогнавший время.

Книга адресована школьникам среднего и старшего возраста.

Марсианин (опыт биографии) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Уже сам факт постоянного поиска и желание совершенствовать свой корабль говорят о том, что Цандер относился к проекту весьма самокритично. У него не было того тщеславного упорства, отличающего людей с ограниченной фантазией, которое мешает им легко отвергать ими созданное, браковать то, что еще вчера казалось совершенным. Человек Идеи, Цандер мог жертвовать всем, если это обещало приблизить его к реализации Идеи.

Рассматривая проект Цандера, оппоненты чаще всего упрекали его именно в излишней усложненности конструкции. Слыханное ли дело: размельчать, толочь в порошок металлические детали и сжигать их! Цандер не отрицал, что это действительно сложно, и опять-таки не проявлял здесь упорства. Напротив, он говорил о самосжигании своего корабля как о необходимости, словно бы навязанной ему самой природой, и готов был приветствовать любое другое решение, которое позволило бы обойтись «без складывания самого аэроплана». «В многих случаях может потребоваться сжигание лишь небольшого количества частей конструкции летательного аппарата, а не всех имеющихся, — успокаивал критиков Фридрих Артурович. — По мере усовершенствования количество сжигаемых частей будет уменьшаться…»

Большинство гипотетических проектов межпланетных кораблей основывалось только на ракете. У Цандера был гибрид ракеты и самолета, крылатая конструкция. Но и за нее он, как говорится, не держался, не считал крылья непременными и обязательными. В самом начале работы он писал: «…биплан был взят как пример разбираемого аэроплана, но возможно применение аэропланов разных систем, а также использование корпуса ракеты в качестве поддерживающей поверхности». Известны его наброски конструкций бескрылых ракет, да и первая его реальная ракета ГИРД-Х, стартовавшая уже после его смерти, тоже была бескрылой.

Правда, его не оставляла мысль о том, что крылья позволят кораблю при посадке на Землю или на другую планету спланировать, позволят сократить расходы топлива на торможение. Сама по себе мысль очень заманчивая. Аэродинамическое качество современных космических аппаратов позволяет сделать спуск более эффективным, но гасить скорость только за счет формы корабля мы не умеем до сих пор. В конструкциях Цандера очень много оригинального. Но он никогда не стремился к оригинальному только для того, чтобы быть непохожим на других.

Однако, прежде чем садиться на Марс, туда нужно долететь. Много дней Цандер занимается расчетом наиболее экономичных с энергетической точки зрения и наиболее коротких — что позволит снизить вес систем жизнеобеспечения — траекторий. Он ищет золотую середину, оптимальный вариант. Различными траекторными вычислениями занимались многие пионеры космонавтики: итальянец Гаэтано Артуро Крокко, немец Вальтер Гоман, австриец Гвидо Пирке. В словарь современной космонавтики вошли «модифицированные траектории Крокко», «касательные эллипсы Романа», «траектории Пирке». Это были замечательные энтузиасты, талантливые инженеры и оригинально мыслящие математики. Но справедливость требует сказать, что есть веские основания полагать, что аналогичные расчеты были проделаны Цандером раньше. Это отмечал в феврале 1927 года в своем письме в Главнауку профессор В.П. Ветчинкин. «К сожалению, — писал Владимир Петрович, — Ф.А. Цандер лишь читал доклады о своих работах, но не печатал их. Между тем W. Hohman в 1925 году напечатал работу, в которой также предлагал полет на крыльях и планирующий спуск. Быть может, эта работа появилась и не без влияния слухов о докладах Ф.А. Цандера, производившихся зимой 1924/25 года.

Таким образом, мы благодаря отсутствию возможности печатать свои работы теряем свой приоритет даже в тех случаях, когда он фактически бесспорно принадлежит СССР».

Ни о каком плагиате речи быть не может. Межпланетчики в те годы были настолько разобщены друг с другом, что подчас не знали, что делается соотечественниками, не говоря уже о зарубежных коллегах.

Не вина, а беда этих исследователей, что они не знали о работах Фридриха Артуровича. Впрочем, и для него беда, что они не знали…

Новаторством отмечена и работа Цандера по использованию сил тяготения небесных тел для маневра космического корабля. Насколько известно, до него никто об этом не писал. Мог ли думать Фридрих Артурович, что еще при жизни его поколения все эти цифры превратятся в явь: осенью 1959 года, впервые использовав на практике притяжение Луны, советская станция «Луна-3» совершит сложный маневр и сфотографирует лунный «затылок», а потом Юпитер развернет межпланетную станцию к Сатурну, Венера — к Меркурию и снова Венера устремит космический зонд к комете Галлея — к той самой комете Галлея, на которую смотрел он в свою подзорную трубу майским вечером 1910 года в Засулауксе?

Ракеты, поднявшие в космос спутники, лунники, космические корабли и орбитальные станции, не похожи на межпланетный самолет Цандера. Значит ли зто, что удел всех его расчетов и чертежей — лишь витрины музея космонавтики, огромного музея, который когда-нибудь построят и в котором будет целый зал Фридриха Цандера? Нет, это не так. От мощного ствола цандеровского проекта отходит множество ветвей, и ветвей живых, не иссушенных нашим нынешним техническим знанием и могуществом, ветвей плодоносящих.

Действительно, замечательную идею Цандера о сжигании ненужных частей конструкций корабля реализовать не удается — задача технически сложна. В 50-е годы в одном из научно-исследовательских институтов пытались найти частное решение этой задачи: часть конструкции должна была сжигаться в газовой струе ракетного двигателя. Но снова столкнулись с такими трудностями, что пришлось отступить. «Если ракета разгоняется самолетом, то целесообразнее этот самолет многократно использовать для разгона, чем пытаться сжигать его части, что технически нереально», — говорил в своем докладе на Первых Цандеровских чтениях доктор технических наук, профессор Т.М. Мелькумов. Наверное, он прав. Ведь ракета разгонялась самолетом: так в паре с «Боингом-747» испытывался американский «космический челнок». До этого опытный высотный американский самолет Х-1 с ракетным двигателем также подвешивался к самолету В-29 с поршневым двигателем — это еще ближе к проекту Цандера.

Сам себя корабль не сжигает, но одна грань этой идеи уже реализуется, похоже, у нее есть будущее. Речь идет о сжигании металла вообще, о металлических топливах. Цандер рассчитывал теплотворные способности алюминия, лития, бериллия, определял теоретические скорости истечения при сжигании таких топлив в кислороде, экспериментировал с магнием. Это была не напрасная работа. Сегодня мы знаем, что добавка в горючее тонкого алюминиевого порошка повышает удельную тягу ракетного двигателя. В ионных ракетных двигателях нашли применение в качестве горючего литий, цезий, ртуть. В одном из вариантов плазменного ракетного двигателя в качестве горючего использовался жидкий висмут. Эти двигатели находятся пока в стадии экспериментальных разработок, так что может случиться, что металлическое топливо в будущем станет применяться более широко, чем сегодня.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: