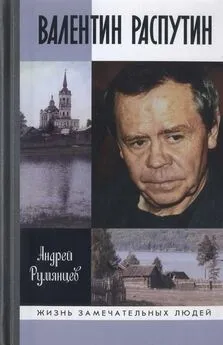

Андрей Румянцев - Валентин Распутин

- Название:Валентин Распутин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03894-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Валентин Распутин краткое содержание

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

Валентин Распутин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Я засмеялся, счастливый от такого внимания…» — объяснял Распутин своё состояние в ту минуту. «Много раз и у меня, и при мне, — позже рассказывал Валентин, — он спрашивал: есть молодые? есть молодые? — для него было чрезвычайно важно, в чьи руки после нас попадёт литература, которая в великих мучениях, в том числе и в его мучениях, снова соединилась с совестью и правдой».

А то, что Абрамов неустанно и бесстрашно помогал ей «соединиться с совестью и правдой», Распутин хорошо видел. И старался быть в тех же рядах, что и Фёдор Александрович. В 1982 году на юбилее Василия Белова кто-то из «московских литературных гурманов» в отсутствие Абрамова заявил, что он «известным письмом к односельчанам оклеветал русский народ». Напомню читателям: в открытом письме «Чем живём-кормимся», опубликованном в 1979 году в районной «Пинежской правде», Фёдор Абрамов с болью, без обиняков сказал землякам-веркольцам, что кроме высокого начальства и они сами повинны в разорении деревни, его родины. «Меня, — пишет Распутин о приговоре „гурманов“ в очерке „Его сотворённое поле“, — возмутили не тон и не формулировка, даже не присвоенное право говорить от имени народа… но то, как высоко поднялось это патронажное мнение: на юбилей к Василию Белову случайные люди попасть не могли. Позднее в других, не менее авторитетных устах я слышал его и в адрес Юрия Бондарева, и в адрес Виктора Астафьева по поводу „Игры“ и „Печального детектива“, и всякий раз, когда с непререкаемостью высшего судьи произносилось это „оскорбление интеллигенции“, „оскорбление народа“, всякий раз вспоминал я слова Фёдора Александровича о том, что правде, входящей в литературный салон, где любят толковать о правде, обидней всего быть неузнанной».

С такими старшими соратниками легче шагалось. И чтобы пояснить другу-читателю или недоброжелателю свою позицию, хотелось напомнить их судьбу, опыт, пример. А у Абрамова было что перенять. «Это был художник и труженик проникающего, мускулистого ума, что чувствовалось даже в разговорах, — свидетельствовал Распутин. — Вместе с ним говорить было трудно, он вёл мысль как борозду, распахивая её из глубины, выворачивая из-под слоя поверхностного и случайного, и, как всему, что достаётся в трудах, знал ей цену, умел добиться, чтобы его слушали».

И в нашем сознании, кроме нетускнеющего впечатления от эпопеи «Пряслины», других произведений Абрамова, останется и рассказ о нём Распутина — бережный и красочный:

«…в том, что происходит теперь по возрождению русского поля в широком смысле, есть и его работа, в которой он себя не жалел, и его правда. Так и вижу: стоит, только что услышав радостную весть об окончательном прекращении работ по переброске (северных и сибирских) рек, Фёдор Александрович посреди вновь распаханной запусти и говорит, обращаясь в родные просторы упрямо и уверенно: „А как иначе? Так и должно быть! Или мы не великий народ?!“».

«Талант астафьевской мощи…»

Наше поколение взрослело и творило свои судьбы с книгами Виктора Астафьева. Казалось, что во вчерашнюю литературу, высившуюся путеводными вехами, оставленными Шолоховым и Леоновым, Твардовским и Ахматовой, другими корифеями, пришёл мастер, которому сама народная душа поручила безбоязненно говорить о милосердии и жестокости, богатстве и убогости нашего бытия. Валентин Распутин будто бы и от лица поколения сказал Виктору Петровичу благодарные слова в своей статье о писателе «Все краски жизни»:

«Талант астафьевской мощи и страсти — явление редкое, в нынешней литературе по точности, красоте и эпическому полнозвучию народного языка он не имеет себе равных. Не слишком ли? Нет, не слишком. Писателей, обладающих народным словом, у нас немало, но для них оно, как правило, — профессиональный инструмент для наиболее верного и полезного выполнения мыслей, для Астафьева же оно — его жизнь и стихия. Когда читаешь его книги, такие, как „Последний поклон“, „Ода русскому огороду“ (а выше Распутин назвал и „Царь-рыбу“, „от начала до конца наполненную нежной и дерзостной любовью к родной земле“. — А. Р.), трудно отделаться от впечатления, что он как автор не извне брал, приискивая слово за словом в общем хранилище языка, а обходился могучими собственными недрами, и основная работа состояла в том, чтобы в интересах доступности и простоты повествования отбрасывать лишнее. Словно бы безбрежная, словно бы языческая наполненность, играющая всеми красками подлинной жизни, — таково письмо Виктора Астафьева. Слово его телесно и чувственно, образ его, что называется, кровь с молоком, людей в его книгах как-то не с руки называть героями или действующими лицами, они люди и есть, к которым трудно что-либо прибавить».

Правда, не знающая боязни. Вот что лежало в основе творческого характера писателя-фронтовика и что, без сомнения, принималось как завет его младшими сподвижниками. Далее Распутин писал:

«Такой дар мог быть дан, казалось, лишь для того, чтобы славить жизнь. Это талант праздника, торжества раздольной осанны. Астафьев её и славит, но его утверждение человеческого и природного бытия с немалыми трудами продирается сквозь боль и сомнения. Мироощущение наталкивается на практику жизни с её несправедливостью, неправедностью, совесть не всегда соглашается с натурой. И писатель подчиняется совести. Астафьев отнюдь не ломает голос, когда говорит и об одном, и о другом, и о здоровом, и о больном…»

Можно сказать, что в трезвом взгляде на жизнь, на литературу Валентин Распутин был схож с Виктором Петровичем. И слово иркутянина в данном случае воспринималось как их общее раздумье. Но прежде всего оно звучало как откровение самого автора статьи:

«Достигают ли цели усилия литературы по нравственному и духовному выправлению человека — сомнения такие навещают многих из нас. И всё-таки: не по племени освободившихся от души и от совести, от Родины и от веры следует судить о работе литературы… Огромный и неспокойный талант Виктора Астафьева — это талант действия и убеждения, нескончаемых хлопот по обретению человеком своей лучшей сути. Он не может мириться с заржавевшей правдой бытия, говорящей, что всегда и во все времена были добро и зло, поровну того и другого. Он против зла в любых долях. Однако литература — это не „шприцевание“ добра, а только его предложение и доказательство. Чтобы оно стало частью человека, необходимо потрудиться и ему, человеку.

Над этим и бьётся неустанно писатель Виктор Астафьев, для этого и созданы все его книги. И бьётся с немалой пользой».

Это написано в начале восьмидесятых годов. Пройдёт только десять лет, и жесточайшая ломка народного бытия — житейских, нравственных, общественных устоев — разведёт двух писателей, оценивших по-разному трагедию Отечества. У каждого найдутся свои устные и письменные слова в эти дни, но уважение к таланту друг друга останется как огонь под пеплом новых суждений. И скорбное посещение Распутиным могилы Виктора Петровича в Овсянке останется в памяти соотечественников как пример благородства писательского сердца…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: