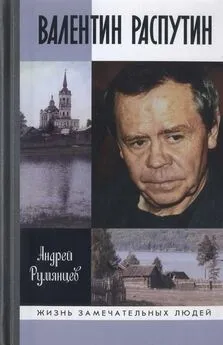

Андрей Румянцев - Валентин Распутин

- Название:Валентин Распутин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03894-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Румянцев - Валентин Распутин краткое содержание

Проза Валентина Распутина (1937–2015), начиная с первых его произведений — «Василий и Василиса», «Рудольфио», «Деньги для Марии», — пользуется неизменной любовью читателей. Знаменитые его рассказы и повести — «Уроки французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. — переведены на многие языки мира, экранизированы, поставлены на театральной сцене. Известный поэт Андрей Румянцев, знавший Валентина Распутина со времени их общей учёбы в Иркутском университете и сохранивший с ним дружеские отношения на всю жизнь, предпринял первую попытку полного его жизнеописания. Автор рассказывает о Валентине Распутине как художнике, публицисте (чьи выступления подчас звучат много смелее и злободневнее нынешних «манифестов»), общественном деятеле, повествует о его человеческой судьбе, используя личные письма, записи бесед, редкие архивные материалы и другие документы.

знак информационной продукции 16+

Валентин Распутин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет».

Дарья и на кладбище, припав к могилкам родителей, продолжает этот надрывный разговор — то ли с отцом-матерью, то ли с неразумными Клавками, то ли с собою:

«… — Ты мне, тятька, говорел, чтоб я долго жила… я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к вам, мы бы вместе и были. А теперь чё? Не помереть мне в спокое, что я от вас отказалась, что это на моём, не на чьём веку отрубит наш род и унесёт. Ой, унесёт, унесёт…»

Мы — не последние!

«Ей представилось, как потом, когда она сойдёт отсюда в свой род, соберётся на суд много-много людей — там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды — все, кто прошёл свой черёд до неё. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца, — все с угрюмыми, строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше её было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чём они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за неё перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса всё громче, всё нетерпеливей и яростней… Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего…

„Устала я, — думала Дарья. — Ох, устала, устала. Щас бы никуда и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду… И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то?.. Это только вам непонятно, а здесь всё-всё до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто чё делает, кто чё помнит. Правда в памяти“.

Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.

Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла».

И в самом деле: правда Дарьи — не вся правда. Жизнь, как всё сущее, необъятна, душа человека труднопостижима не только для других, но и для него самого. Что он ищет, к чему устремлён?

У писателя нет готовых ответов. Он может лишь показать в меру таланта, в чём сладость жизни, что стоит за страхом и стыдом совестливого человека. Посмотрите, какие восторженные слова приходят к автору, рассказывающему о последнем сенокосе уже разгромленной и разъединённой в людских судьбах деревни:

«И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь же, вместе с этой землёй, придётся навеки оставить. Намахавшись, падали на срезанную траву и, опьянённые, взбудораженные работой, подтачиваемые чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придётся на десять лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие; чуть обсохнув от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам, того гурьбой ловили и втаскивали в чём был, и стыд не в стыд, когда кругом свой табор, — с лёгкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше, даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к работе, приходили в себя, говорили: „Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до Матёры. Она, поди-ка, и не верит, что это мы“, но и в следующий роздых с удовольствием безумели снова.

Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не могли сдержать слёз. И подступали с вопросом:

— Чё вам надо было? Чё надо было, на что жалобились, когда так жили? Ну? Эх, стегать вас некому.

И соглашался народ, задумываясь:

— Некому.

Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла спорить.

Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль улицы все, кто оставался в деревне, — ребятишки, старухи, а также понаехавшие со стороны, когда такие были; в последнее время движение стало больше, моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда Ангару. Приезжали не только из совхоза — из городов, из дальних краёв наезжали те, кто когда-то здесь жил и кто не забыл совсем Матёру. Это был горький, но праздник, когда бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги. Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе посторонних людей, чтобы показать землю, из которой они вышли и которую позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе Матёры…

Покосники возвращались с работы неторопливо, устало и важно… Песня то одна, то другая, то старая, то новая, но чаще всё-таки старая, прощальная-поминальная, которую, оказывается, помнил и знал народ, которую словно для этой поры и хранил в себе… Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное и безнадёжное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью сердце».

Трудно остановиться, перечитывая страницы этой повести, потому что каждая строка — будто о нашем родном гнезде, деревенском или городском, будто кто-то жестокий и беспамятный хочет вытравить из нашей души самое сладостное и сокровенное.

Вот Дарьина подруга Настасья впадает почти в детство, прощаясь в последнюю ночь перед отъездом из Матёры с каждой немудрящей вещицей в своём доме. И стоит ли удивляться? За этим — любовное отношение простой русской женщины ко всему, что лелеялось тёплыми руками долгую жизнь, что нуждалось в ласке, как собственное малое дитя:

«Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она — дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями, в межоконье — большой круг от зеркала; голые заборки, голый пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки, пустые углы — кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкано всё добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором: „Тебе ли, родненький, в город ехать, жизню менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись, никто тут тебя не тронет. Будешь как на пензии“. После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. „А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя“. „Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай“. „Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся — чё ж делать! Я приеду — мы с тобой ишо повидаемся“».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: