Михаил Яснов - Путешествие в чудетство

- Название:Путешествие в чудетство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Союз писателей, Фонд «Дом детской книги»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9905807-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Яснов - Путешествие в чудетство краткое содержание

«Однажды я услышал замечательный пример некоего детского речения. Ребёнка спросили:

— Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:

— Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая — папу!..»

Путешествие в чудетство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сейчас, когда проблема одиночества вновь заявляет о себе во весь голос, опыт детской лирики, посвятившей несколько проникновенных страниц маленькому сироте, становится для нас особенно ценен и поучителен. Мы видим, что детская поэзия, как ничто другое, способна отразить состояние общества, особенно когда нравственность и политика оказываются по разные стороны баррикад.

Фактически весь второй том антологии, посвящённый детской поэзии 20–30-х гг. прошлого века, это описывает и подтверждает. В истории русской культуры детская поэзия и политика — при их внешней отдалённости и кажущейся несовместимости — явления, достаточно друг с другом связанные. Зависимость взрослой поэзии от государства — вопреки ряду категорических деклараций — не подлежит сомнению. Отечественная детская поэзия вписывается в эту зависимость ещё ярче: можно с уверенностью говорить, что её бытование определяется и регламентируется политическим состоянием общества.

Детская субкультура всегда отличалась тем, что в ней «оседали» уже отработанные во взрослой культуре обычаи и представления. В XIX веке детская поэзия шла вослед взрослой, повторяя и множа её художественные достижения и этические установки; в XX столетии её место резко изменилось — она стала «полигоном» для многих поэтов, лишённых возможности реализоваться в тоталитарном обществе. Разного рода запреты начали вытеснять в детскую литературу таланты, стремившиеся сохранить свою индивидуальность и присутствие в культуре (нечто подобное происходило и в советском художественном переводе).

В то время как культура, следуя известному исследованию Й. Хейзинги «в целом становится всё более серьёзной» [18] Хейзинга Й. Homo ludens. Опыт исследования игрового элемента в культуре // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С. 82.

, в детской поэзии главным остаётся примат игры, и детский поэт берёт на себя важную роль проводника и хранителя игровой традиции. Для него очень важен «импринтинг», первичное запечатление, которое впоследствии отражается на всём развитии человека. Писатель, пишущий для маленьких детей, вольно или невольно заполняет эти первые чистые страницы юного сознания. Понятно, что в условиях тоталитаризма детские писатели, которые в игре и сквозь игру говорят о нравственности, занимаются антигосударственным делом. В противовес такой литературе тоталитарное государство «придумывает» и пестует свою детскую литературу, иногда — как показывает история — весьма талантливую.

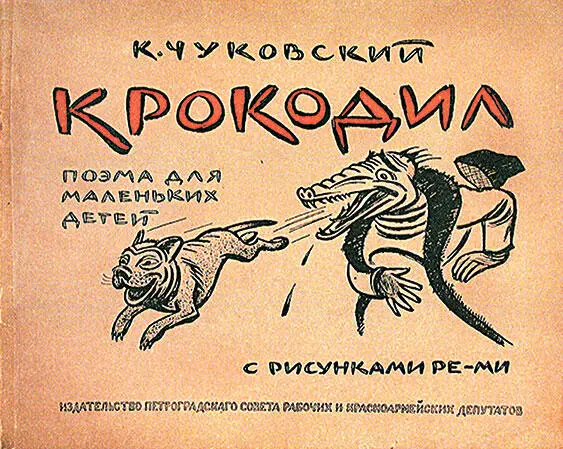

А талант нередко начинается с пародии, с отталкивания от недавнего прошлого или обрыдлого настоящего. И, возможно, не случайно наша современная детская поэзия начиналась с «передразнивания», пародирования взрослых голосов русских поэтов. Так был задуман знаменитый «Крокодил» Корнея Чуковского— об этом пишет, в частности, М. Петровский: «Система отзвуков превращает «Крокодила» в предварительный, вводный курс русской поэзии. Чужие ритмы и лексика намекают на образ стихотворения, с которым сказочник хочет познакомить маленького читателя» [19] Петровский М. Книги нашего детства. СПб., 2006. С. 49.

. Тот же исследователь показал, что известные каждому стихи из «Золотого ключика» А. Толстого— тонкая пародия на лирику А. Блока [20] Петровский М. Книги нашего детства. СПб., 2006. С. 252 и далее.

.

Однако уже в этих произведениях пародируются не только литературные штампы, но и штампы поведения, а главное — мышления. Не случайно традиция прочтения сказок Чуковского как политического памфлета родилась параллельно с созданием автором своих произведений [21] Маслинская С. Корней Чуковский: Детские чтения. № 2. 2013. С. 61.

. Именно такая пародия становится чуть ли не главным творческим методом — у Чуковского и Вольфа Эрлиха, в ранних стихах Маршака и у обэриутов. Нетрудно протянуть ниточку и к нашим дням — к Г. Сапгиру и Э. Успенскому, О. Григорьеву и Тиму Собакину…

Начиная с 20-х годов прошлого века одним из героев детской поэзии (в противовес «героям дня») становится «человек рассеянный», чудак, прежде всего в своём бытовом поведении противопоставленный обществу, существующий сам по себе, по своим, казалось бы, странным законам, — однако при ближайшем рассмотрении эти странности оказывались вполне естественными и человеческими на фоне античеловеческой действительности.

Из более поздних произведений можно назвать написанную в том же духе «Сказку про доброго Носорога» Б. Заходера, где герой стихотворения — «тонкокожий» в противовес своим собратьям, стремящимся всех «раздавить в лепёшку», — так и назван: чудаком. Вспомним, что это стихотворение было опубликовано в начале 60-х, в то же время, когда в наше сознание «вломился» «Носорог» Эжена Ионеско — знаменитая антифашистская пьеса, исследовавшая психологию насилия и подчинения.

Детская поэзия 20–30-х гг. точно зафиксировала значительное общественное явление — чудачество, как форму социальной, внутренней эмиграции. И — противопоставленную ей форму политического и нравственного приспособленчества, особенно внедрявшегося в сознание подрастающего поколения апологетами системы.

Здесь самое время упомянуть «главного детского поэта» советской эпохи Сергея Михалкова. Этому «званию» способствовала и многообразная его общественная деятельность, и то высокое положение, которое он занимал в литературной иерархии, особенно после того как стал автором Государственного гимна СССР. Драматургия и сатира во взрослой литературе, поэтическая публицистика в детской — всё служило режиму в разные его эпохи и при разных обстоятельствах. И часто заслоняло то, что писал молодой талантливый Михалков, которого любили и привечали Маршак и Чуковский. А писал он замечательные стихи — «Песенка друзей», «А что у вас?», «Мы с приятелем», «Одна рифма», «Фома», «Щенок»… Эти стихи вошли в круг любимого малышового чтения, их читали, пели, представляли на сцене, да и сегодня заражаешься их ритмикой и оптимизмом.

В стихах для маленьких Михалков старается говорить очень просто об очень сложном. Это редкий дар, стихи запоминаются, а отдельные строчки становятся своего рода сигналами для обозначения настроения или поступка, свойства характера или определённого события: «Мы едем, едем, едем…», «Я поведу тебя в музей…», «Мамы разные нужны…», «Мы такие с ним друзья — куда он, туда и я…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: