Михаил Яснов - Путешествие в чудетство

- Название:Путешествие в чудетство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Союз писателей, Фонд «Дом детской книги»

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-9905807-2-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Яснов - Путешествие в чудетство краткое содержание

«Однажды я услышал замечательный пример некоего детского речения. Ребёнка спросили:

— Для чего тебе две руки?

Взрослые, наверное, думали, что ребёнок ответит примерно так: чтобы что-нибудь построить из кубиков, слепить из пластилина, то есть сделать нечто познавательное, а то и необходимое для своего детского хозяйства. Но тот ответил:

— Одна рука нужна, чтобы держать маму, а другая — папу!..»

Путешествие в чудетство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отступление третье

Мирон Петровский читает Корнея Чуковского — и трудно себе представить более увлечённое и зажигательное чтение

В своё время мне очень повезло: внутреннюю рецензию на мою первую детскую книжку («Лекарство от зевоты», 1979) написал именно Мирон Семёнович Петровский— великий знаток детской литературы, да и не только: с годами я немножко оброс его статьями и — к сожалению, редкими — книгами, а исследование М. Петровского «Книги нашего детства» стало моим настольным. И поскольку второе — 2006-го года — издание этой книги у меня под рукой, хочу продемонстрировать показательный пассаж из послесловия к ней Самуила Лурье, человека пристрастного и никому не дающего поблажек:

«Эта книга не только замечательно хорошо написана (что бывает редко), но и блестяще умна (чего не бывает почти никогда).

Словно состоит не из фраз, а из идей» [43] Лурье С. Не плакать, не смеяться. // Петровский М. Книги нашего детства. СПб., 2006. С. 417–418.

.

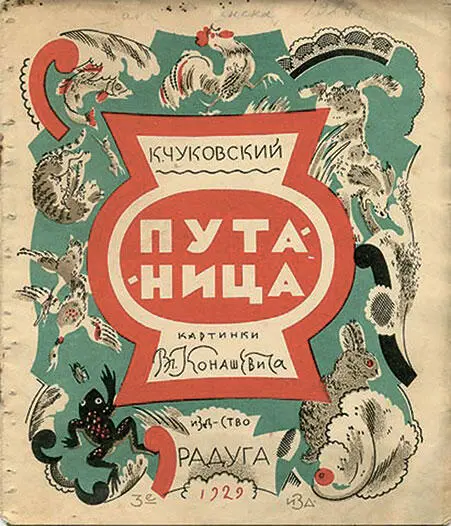

В 2002 году «Новая Библиотека поэта» представила уникальное собрание стихотворений Корнея Чуковского — впервые оказалось собранным практически всё его поэтическое наследие: произведения для детей, лирические и сатирические стихи, либо никогда не публиковавшиеся ранее, либо переизданные почти через столетие после их появления в забытых уже ныне газетах и журналах ещё предреволюционной эпохи, наконец, его знаменитые переводы, в основном, из англоязычной поэзии, от английских народных песенок до Уолта Уитмена.

Это издание подготовил, составил, сопроводил подробнейшими комментариями всё тот же Мирон Семёнович Петровский. Он же написал вступительную статью, практически впервые открывающую широкой читательской аудитории поэтический мир Чуковского.

Книга оказалась настолько долгожданной и настолько, увы, малотиражной, что почти сразу стала библиографической редкостью. Так что, упомянув о широкой читательской аудитории, я, пожалуй, погорячился. Во всяком случае, если кому удастся познакомиться с предисловием М. Петровского отдельно, вы всегда можете снять с полки детские стихи и сказки Чуковского (они-то уж у вас есть, я не сомневаюсь!) и сверить свои ощущения с теми, которые испытал и которыми поделился с нами Мирон Петровский.

Хотя, наверное, и здесь я не совсем точен: рассуждения Петровского о Чуковском так многогранны и порой внезапны, что о собственных ощущениях просто забываешь, обращаясь к его открытиям и аналогиям. Помню радость, с которой я ещё в середине 80-х читал «Книги нашего детства», этот блистательный анализ детского чтения от «Крокодила» К. Чуковского до «Волшебника Изумрудного города» А. Волкова. Те, уже давнишние, страницы легли в основу, в частности, и этого, новейшего труда о поэтическом творчестве Корнея Ивановича.

Приведу только один пример (и процитирую — по первому изданию «Книг нашего детства») из внешне парадоксальных, но внутренне очень точных замечаний Петровского о новациях Чуковского. «Удивительно ли, — пишет Мирон Семёнович, — что именно Чуковский открыл и впервые описал… то явление, которое ныне широко известно под названием «массовой культуры», «кича» и т. п. Анализ этого явления в работе Чуковского настолько проницателен и точен, что современные исследования на ту же тему нередко выглядят простым развитием (а то и повторением) идей, заявленных Чуковским на заре столетия. Стоит отметить: аналогичные работы западных культурологов появились лишь два десятилетия спустя, так что приоритет Чуковского в этой области несомненен. И когда слышишь нынешние споры о происхождении слова «кич», о его тёмной этимологии, хочется предложить: пусть это слово, вопреки лингвистике, но в согласии с историей, расшифровывается — по праву первооткрытия — как инициалы первооткрывателя: Корней Иванович Чуковский. Так биолог, открыв новый болезнетворный вирус, даёт ему своё имя.

В «киче» он открыл своего главного врага. Вирус пошлости, эстетическую дешёвку, расхожий заменитель красоты, всякого рода литературный ширпотреб он всегда разоблачал и предавал публичному осмеянию… Чуковский не уставал доказывать, что кичевое искусство — при некотором внешнем сходстве — противоположно демократическому» [44] Петровский М. Книги нашего детства. М., 1986. С. 21.

.

Подобными открытиями переполнены работы Мирона Петровского. Тем более, что в центре его интересов оказываются самые разные сюжеты и литературные жанры, — от детской литературы до краеведения, от пародии до романса, от биографии до анекдота или афоризма, «периферийного», как его называет Петровский, жанра официальной культуры. Убедительность всего, о чём он пишет, в том, что пишет он предельно искренне.

В нашем случае, искренность — ещё одна ниточка, ведущая от автора к объекту его исследований. В предисловии к своему первому и единственному прижизненному собранию сочинений, выходившему во второй половине 60-х годов, Чуковский отмечал: «Оглядываясь на свой долгий писательский путь, я нахожу на нём немало ошибок, неверных шагов и провалов. Но одна черта в некоторой мере искупает мои недостатки: абсолютная искренность. В качестве критика я, если бы даже хотел, не умел бы написать о том или ином литературном явлении хоть одно неправдивое слово» [45] Чуковский К. Собр. соч.: в 15 т. Т. 1. М., 2001. С. 12.

.

Мирон Петровский, по его собственным воспоминаниям, познакомился с Чуковским зимой 1957 года. В течение долгих лет их близкого знакомства он был свидетелем, прежде всего, самого «процесса чтения», определившего судьбу Корнея Ивановича и ставшего ещё одним фактом его феноменального таланта. «Богатство уровней, “многоэтажность”, разносторонность его читательского восприятия, — вспоминает М. Петровский, — были тем арсеналом, который обеспечивал неожиданную “дополнительность” его суждений. А острая точность этих суждений базировалась на изощрённой и талантливой пристальности, приметливости» [46] Петровский М. Читатель. // Воспоминания о Корнее Чуковском. М., 1983. С. 396.

.

На самом деле, эти слова по всей справедливости следует отнести и к самому Мирону Семёновичу. Он владеет тем же самым искусством чтения и прочтения текста, когда читатель, критик и тонкий исследователь сливаются в один нерасторжимый образ подвижника от литературы.

В давних заметках о Януше Корчаке Петровский писал о свободе выбора, вспоминая о том, как великий польский педагог решительно отказался спасти свою жизнь, не имея возможности спасти жизни своих воспитанников. Если такая свобода подлинна, то от неё невозможно уклониться. «Высокий трагизм последнего выбора Януша Корчака, — замечал Петровский, — ни с чем не сравним, но не следует забывать о том, что нет подвига без подвижника» [47] Петровский М. Городу и миру. Киев, 1990. С. 189.

.

Интервал:

Закладка: