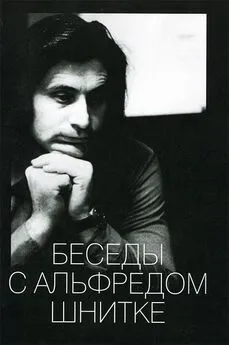

Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ

- Название:БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИК “Культура”

- Год:1994

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ивашкин - БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ краткое содержание

Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985-1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны - от личных воспоминаний, переживаний - до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка -суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

БЕСЕДЫ С АЛЬФРЕДОМ ШНИТКЕ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А когда мы приехали в Москву, разразился скандал - через три месяца. - 11 марта 1978 года в Правде появилась статья Жюрайтиса. В журнале Огонек (9 февраля 1989 года) опубликовано довольно много документов и подробностей, связанных с этим скандалом. Но я никогда не забуду дня появления статьи Жюрайтиса в Правде - повеяло тридцатыми годами, и лексикон автора был соответствующим. Работая в Большом театре, я хорошо знал Жюрайтиса и даже дружил с ним, считая его умным и талантливым человеком. После этой публикации я, как и многие другие, вообще перестал замечать его.

Рождественский рассказывал мне, что Жюрайтис, находясь в Москве и будучи вроде бы в весьма дружеских отношениях с Геннадием Николаевичем, даже не позвонил ему перед выходом статьи. Не найдя в себе достаточного мужества, он попросил кого-то из знакомых сообщить Рождественскому по телефону о написанной им статье.

Хорошо помню совершенно неожиданное появление Жюрайтиса в театре, приехавшего из Парижа, где он находился тогда на гастролях, и - как я понял позднее - привезшего свою статью. Стоя в коридоре театра, он громогласно ругал новую версию Пиковой дамы

199

Любимова - Шнитке - Рождественского, с которой ему якобы удалось познакомиться в Париже. Вокруг него собралась целая толпа любопытных.

Интересная деталь: Жюрайтис приехал тогда в Москву на новом автомобиле, который он только что купил в Париже. Совершенно очевидно, что такой неожиданный и краткий приезд в Москву - был специально санкционированной где-то в верхах оплаченной командировкой по доставке статьи.

А.Ш. Что могло стоять за этим? Я уже тогда догадывался. Стоял за этим не кто иной, как Суслов, со всеми его закулисными махинациями. Ведомство Суслова поддержало всю эту интригу.

И появилась компания, которая - уже по личным причинам - взяла это на себя и провела в жизнь. Жюрайтис был недоволен, когда Рождественский получил Ленинскую премию за постановку Спартака а Большом театре (Жюрайтис долгие годы также дирижировал этим спектаклем в Большом театре).

За Жюрайтисом стоял мой коллега Вячеслав Овчинников, который за несколько месяцев до статьи Жюрайтиса как бы сочувственно спрашивал меня о проекте Пиковой дамы с сокращениями. Степени его участия я не знаю, но что он участвовал, - это для меня несомненно.

- Большое впечатление на непосвященного читателя статьи Жюрайтиса произвело и то, что он написал о “новом” инструменте, якобы введенном тобой в оркестр, - чембало (я думаю, он специально не использовал общепринятое название инструмента - клавесин, заменив его непонятной для многих транслитерацией итальянского имени). Это было, конечно, очень эффектной деталью его статьи. На самом деле, ведь чембало должно было звучать лишь в интермедиях, как фон для рассказчика, читавшего отрывки из Пиковой дамы Пушкина в переводе Мериме по-французски. Что конкретно было сделано тобой в этой версии Пиковой дамы? Лишь эти интермедии для клавесина, написанные на темы оперы?

А.Ш. Интермедии, сокращения, перестановки. Мы договаривались, что вся опера поется по-русски. И только во время “стоп-кадров” будут читаться отрывки из повести Пушкина в переводе Мериме. Таким образом, не понимающий русского языка человек все равно будет регулярно извещаться о происходящем. Не говоря уже о том, что в операх все равно либретто прочитывается как приложение к программке. И во время этих “стоп-кадров” должна была звучать музыка для клавесина - то есть только что прозвучавшие в оркестре темы оперы.

Мы не столько “издевались” над Петром Ильичом и Модестом Ильичом, как написано в “рецензии” Жюрайтиса, сколько восстанавливали Александра Сергеевича. Например, сцена на балу. В варианте 1977 года она выглядела как иносказательное, неизобразительное изложение всей оперы. Была попытка приблизить эту сцену по функции к “мышеловке Гамлета”. Пастораль сохранялась, но приобретала странный смысл. В нее

200

вводились речитативы Германа из других сцен оперы. Конечно, это было не то, что написано у Чайковского, хотя все ноты Чайковского оставались. Ни одной ноты не было досочинено.

- Правда ли, что все должно было начинаться с последней картины в игорном доме?

А.Ш. Да, это правда, потому что предполагалось единое решение: все начиналось с роковой целотоновой сферы - “Тройка, семерка, туз” (и ею же заканчивалось), а потом уже начиналась опера. Герман же не погибал, - но, как это у Пушкина, оказывался сумасшедшим в игорном доме. Фразу “Мне больно, больно, умираю” должен был поэтому исполнять кларнет. Герман не пел ее. И, если не ошибаюсь, Лиза тоже не топилась. Ведь у Пушкина она выходит замуж. И это гораздо более жестоко и страшно. В свое время, когда Пиковую даму ставил Мейерхольд, он многое изменил. Поэтому все то, что Жюрайтис навязывал нам в своей статье в качестве нашей вины, лишь возвращало нас к Мейерхольду и Пушкину.

А то, что Жюрайтис написал в отношении абсурдного текста хора, якобы введенного нами в Сарабанду Пасторали, - это полный бред, который, естественно, для читателя звучит совершенно дико. На самом же деле предполагалось, что только в одном такте хор подпоет оркестру, - но в итоге, в процессе работы мы и от этого отказались. Вообще, я написал тогда, в 1978 году, статью, в которой не было даже упоминания о Жюрайтисе, но были разумные объяснения, почему все это было сделано и с какой точки зрения. Я написал эту статью по предложению французов, которые собирались ее напечатать. Но я сам воспрепятствовал изданию, потому что понял, что в такой ситуации это дало бы слишком много неприятностей. Статья не напечатана*.

- Пиковая дама - в той, запрещенной в 1978 году версии,- вновь ставится в 1990 году в Карлсруэ?

А.Ш. Мне ничего делать не пришлось. Ноты того, что мы сделали в 1977 году, у Любимова были. Количество изменений уменьшилось, потому что отпала идея соединить музыку Пасторали с речитативами Германа из разных сцен оперы. Остался только один кусок из Пасторали, который не доходит до конца, и несколько заключительных тактов играет клавесин. И играет он музыку из следующей, Четвертой картины. Таким образом, мелочных вставок и коллажей не стало.

В Карлсруэ это делается с Василием Синайским. Я не хочу ехать на премьеру еще и потому, что знаю: когда сидишь рядом с Юрием Петровичем на репетициях, то все время что-то приходится менять ежеминутно. А так - мое отсутствие будет его формально сковывать. Кроме того, у меня есть суеверное ощущение по поводу этого сюжета, и я с Пиковой дамой не хочу больше никогда иметь дела.

__________

* Статья была опубликована в буклете постановки Пиковой дамы в Карлсруэ на немецком языке и в журнале Музыкальная жизнь (1991.-№ 6) - на русском.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: