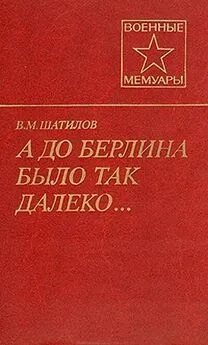

Василий Шатилов - А до Берлина было так далеко...

- Название:А до Берлина было так далеко...

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1987

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Шатилов - А до Берлина было так далеко... краткое содержание

Первая часть книги — ранее изданные воспоминания «На земле Украины», посвященные событиям первых четырех месяцев Великой Отечественной войны на Южном, а затем на Юго-Западном фронте, где автор был начальником штаба 196-й стрелковой дивизии. Во второй части — «А до Берлина было так далеко…» — автор рассказывает о славных боевых делах, высоком воинском мастерстве, мужестве и отваге воинов 182-й стрелковой Дновской дивизии в боях на Северо-Западном фронте с августа 1942 года по апрель 1944 года. Герой Советского Союза генерал-полковник В. М. Шатилов — автор широко известных мемуаров «Знамя над рейхстагом».

А до Берлина было так далеко... - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В боевое охранение была выделена рота батальона капитана Ивана Макаровича Шадского. Я хорошо знал этого исполнительного и инициативного командира, его прекрасные организаторские качества и был уверен, что он подготовит подчиненных к бою наилучшим образом. И не ошибся. Капитан, находившийся с ротой, расположил ее на высотке. Отсюда открывался хороший обзор местности. Люди успели зарыться в землю. Минеры хлопотали на дорогах перед передним краем, устанавливали противотанковые и противопехотные мины. Работали они, по словим Шадского, чисто, „косметику“ наводили идеальную: определить, где поставлены мины, было трудно.

Во время обхода частей мы видели, как напряженно трудятся политработники дивизии во главе с военкомом старшим батальонным комиссаром Д. С. Чечельницким. В ротах и батальонах проводились беседы об особенностях оборонительного боя, способах борьбы с танками и самоходными орудиями противника.

В дивизионной и армейской газетах — доставку их наладил политотдел печаталось много сообщений о подвигах и высоком боевом мастерстве красноармейцев и командиров: пехотинцев, летчиков, танкистов, пограничников, моряков, артиллеристов. Помню, как всех нас взволновало сообщение о незабываемом подвиге летчика капитана Николая Гастелло, направившего свой горящий самолет на вражескую колонну танков и цистерн. Информация о беспримерной храбрости и мужестве советских воинов доводилась до каждого красноармейца и командира дивизии.

Между тем шли дни, а противник перед фронтом обороны дивизии не появлялся. Выдавшееся затишье мы энергично использовали для совершенствования обороны. Но вот на седьмой день пребывания дивизии под Рахнами появились первые признаки того, что наступающие немецкие войска приближаются и вот-вот нам придется вступить в бой. Ранним утром 9 июля в штаб дивизии прибежал взволнованный колхозник из села Лучинки и сообщил, что на рассвете гитлеровские самолеты сбросили группу парашютистов, которые укрылись в пшенице.

Я тотчас же приказал капитану Н. 3. Трунову выслать в село Лучинки своих разведчиков, прочесать пшеничное поле и захватить парашютистов. Поскольку штабу, как говорится, до зарезу был нужен „язык“, а его нашим разведчикам пока взять не удавалось, я тоже отправился с Труновым в Лучинки, надеясь на месте допросить парашютистов, в случае если их удастся взять. На окраине села мы увидели большую группу вооруженных людей. В руках у одних ружья, у других топоры или колья. Люди были взволнованы и что-то громко обсуждали.

— Что здесь происходит? — спросил я, подъехав.

Люди замолчали, расступились, а бородатый старик молча показал на лежавшие на земле трупы двух фашистских парашютистов. Старик виновато посмотрел на меня и сказал:

— Плохо вышло, товарищ начальник. Конечно, надо было бы живьем. Сам в солдатах служил, понимаю. Они, может, что-то важное сказали бы. Но не сдавались, гадюки!

В тот же день над передним краем обороны дивизии появился немецкий самолет-разведчик. Он долго барражировал над нашими позициями, очевидно фотографируя их. И увлекся. Зенитчики артиллерийского дивизиона взяли пирата в огненное кольцо, постепенно сужая его. Я в тот момент возвращался из штаба армии, куда ездил с докладом о готовности дивизии к бою, и стал очевидцем этого эпизода. Серые облака разрывов вспыхивали и таяли возле самолета. Но вот его подбросило кверху, затем он накренился и, оставляя за собой черный шлейф дыма, стал стремительно падать и через несколько секунд врезался в землю.

Мгновенно из укрытий выбежали бойцы, и окрестности огласились криками „ура“. Это был первый, пусть маленький успех дивизии, но он воодушевлял, он убеждал, что фашистов можно и должно бить. Такая победа особенно важна была перед первым боем.

Вместе с генералом Куликовым мы подъехали к месту падения самолета. Зенитчики уже извлекли из обломков тяжело раненного немецкого летчика. Он был без сознания, доживал последние минуты, и допросить его не удалось. Мы лишь изъяли кассеты с заснятой кинопленкой и планшет, в котором находилась карта местности. На нее летчик довольно точно нанес расположение наших подразделений. Это свидетельствовало о том, что мы мало позаботились о воздушной маскировке. Командование дивизии сделало необходимые выводы из этого эпизода, потребовав от подчиненных принять немедленные меры к тому, чтобы оборона не просматривалась с воздуха.

И, наконец, еще одно обстоятельство свидетельствовало о том, что скоро грянет буря. Во второй половине дня 9 июля капитан Трунов доложил, что перед передним краем на левом фланге дивизии появлялась группа фашистских офицеров. По-видимому, производили рекогносцировку.

— Не спугнули их? — спросил генерал Куликов.

— Ни в коем разе. Все разыграно, как задумано.

План наш состоял в том, чтобы возможно дольше не обнаруживать себя, не дать противнику возможности более или менее точно установить передний край и систему обороны дивизии, ее глубину, расположение огневых средств.

Не обнаружили мы себя и 12 июля, когда вражеская артиллерия открыла огонь по переднему краю дивизии, надеясь подавить наши огневые средства и проложить путь своей пехоте и танкам. Противник не имел точных данных о системе нашей обороны и потому бил наугад. С начала артподготовки мы отвели подразделения на запасные позиции и тем самым свела на нет возможные потери.

Впоследствии, по моим наблюдениям, гитлеровские генералы редко начинали бой, не разведав силы советских войск, места их расположения. Тогда же, в июле 1941 года, вероятно, сказывалась уверенность фашистов в том, что Красная Армия деморализована, следовательно, можно пренебречь законами тактики, отступить от них. Самонадеянность фашистов в этот период многократно была наказана.

Однако расскажу по порядку, как развивались события. После того как артиллерия врага перенесла огонь в глубину обороны, появились танки. Они шли по пшеничному полю, держа дистанцию. На ходу танки вели огонь, но не прицельный, а больше для воздействия на психику обороняющихся.

За танками шла пехота. С наблюдательного пункта, откуда я следил за ходом боя, хорошо были видны цепи солдат в мышиного цвета мундирах. Они шли во весь рост, стреляя из автоматов.

Надо отдать должное выдержке наших бойцов. Кто был хоть однажды в бою, тот знает, как трудно сдерживать себя, когда видишь атакующего противника. Пальцы так и тянутся к спусковому крючку, но стрелять без команды нельзя, надо выждать когда враг подойдет ближе.

С каждой минутой фашисты приближались, но передний край молчал. Нервы напряглись до предела. Но вот по телефону была передана команда комдива: „Огонь!“ Генерал Куликов находился на КП и тоже, вероятно, испытывал те же чувства, что и каждый красноармеец и командир.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Василий Грабовецкий - Завтра было вчера [СИ]](/books/1095386/vasilij-graboveckij-zavtra-bylo-vchera-si.webp)