Владимир Качан - Аплодисменты после…

- Название:Аплодисменты после…

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЦентрполиграф ОООb9165dc7-8719-11e6-a11d-0cc47a5203ba

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-07267-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Качан - Аплодисменты после… краткое содержание

Владимир Качан – Народный артист России, музыкант, писатель, думающий, многоопытный, наблюдательный человек… Представляем уникальную книгу Владимира Андреевича – воспоминания о людях-звёздах, звёздах, жизнь которых прервалась, но не погасла, они и поныне ярко светят нам своим талантом…

Название этой книги – «Аплодисменты после…» – правильное, отвечающее содержанию, но не полное. Потому что персонажи этой книги по-прежнему действуют на наше воображение, наши чувства, наши привязанности и антипатии. Они продолжают жить с нами, и всякий раз, когда нам удаётся встретиться с ними на экране, в книге и в чьём-то живом рассказе, мы с радостью ещё и ещё раз аплодируем им, понимая, что каждый из них сделал нашу жизнь богаче и праздничнее.

Аплодисменты после… - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К этому человеку я отношусь совершенно по-братски. Ко всему прочему, мы родились в одном городе, в Уссурийске. И в нашей жизни был один вполне мистический случай. Мы участвовали в концертной поездке по Дальнему Востоку. К сожалению, Уссурийска в гастрольном плане не было. Через него мы проезжали глухой ночью по дороге из Биробиджана в Хабаровск. И вот часа в четыре утра я отчего-то проснулся в купе, сел на полке, выпил воды и посмотрел в окно. Надо сказать, что после рождения я в Уссурийске ни разу не был. Итак, сижу я в купе, смотрю в окно. А там и не видно ничего, ночь. Поезд замедляет ход. На соседней полке заворочался Боря, тоже сел, выпил воды… Поезд встал. Боря говорит мне: «Что за станция? Пошли на перрон, покурим». Мы вышли. Перрон был пустынным, над ним висел влажный туман. И метрах в ста над зданием вокзала светились из тумана большие красные буквы: «Уссурийск». Мы с Борей так никогда и не могли понять, что подняло нас посреди ночи и почему мы вышли на перрон?..

Детство его прошло в Уссурийске, юность – в Хабаровске. Потом длинная жизнь в Москве с крутыми виражами биографии. Но детство, мальчишество остались в нём по сей день. Способность и готовность к шутке, розыгрышу, а главное – столь же детская неистребимая потребность устраивать праздники – себе, близким и родным, друзьям, женщинам, всем дорогим его сердцу людям. И сегодня устроил праздник. И у меня есть вполне обоснованное подозрение, что устроил не для себя, не для того, чтобы этак помпезно отметить дату. А для того, чтобы собрать вместе любимых людей и сделать так, чтобы им было хорошо, нескучно, радостно. В один календарный день, на несколько часов, свободных от проблем, «свинцовых мерзостей» нашей жизни. День, вечер, состоящий только из взаимной привязанности, симпатии и добра. С твоим персональным Новым годом тебя, Боря!

«Мохнатый Хмель» [2]и «душистый Хмель», —

Михалков спел про Борю в кино.

И опять чья-то дочь, за Хмельницким – в ночь.

Пусть осудят, а ей – все равно.

Так вперёд, за Хмельницкой душой кочевой,

Попадая – то ль в рай, то ли в ад.

Чьи глаза глядят с бесприютной тоской? —

Это стих свой читает Панкрат [3].

Мохнатый Хмель, пусть прошёл апрель

В его жизни хмельной, озорной.

На дворе лишь июнь, и Бориска всё юн,

Поздравляемый всею страной.

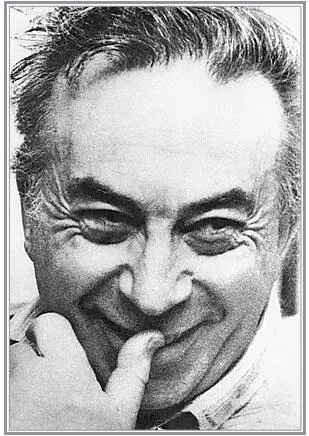

Анатолий Эфрос

И тогда придёт Эфрос

Что остаётся после режиссёра или актёра, даже названного впоследствии великим? Воспоминание, легенда, улица или переулок его имени? И это в лучшем случае, ибо прерогатива нетленного – всегда за литературой, музыкой или живописью, выраженных предметно – в словах, нотах, красках. А что за создание спектакль? Это как возведение воздушного замка или карточного домика: вот он построен, вот он виден, вот он в цвете и звуке – кончился и рассыпался…

Как удержать, зафиксировать хрупкую интонацию Яковлевой, подвижную и плотную, как ртуть, энергетику Дурова, драматическую смурь и изящную неуклюжесть Волкова? Я нарочно употребляю, казалось бы, несовместимые слова, так как изящная неуклюжесть возможна была только в его, Эфроса, спектаклях. На пленке не получается: что-то главное уходит, не берёт его целлулоид. Даже в книгах самого Мастера – тоже не получается, потому что бессильно слово перед аурой живого спектакля. Перед тем полем, которое создавалось на два-три часа, чтобы постепенно погаснуть с огнями рампы, но ещё долго светить в глазах и душах людей, посмотревших, скажем, эфросовский спектакль «Месяц в деревне». Как удержать и зафиксировать искусство сиюминутное, творящееся на наших глазах, столь же быстротечное и прекрасное, как тихо падающий снег? Каждый, наверное, испытывал такие острые, чувственно-прекрасные моменты в своей жизни, которые хотелось удержать, внутренне сфотографировать и спрятать в альбом. А они ускользали. И пойманная в ладонь снежинка неизбежно превращалась в воду.

Эфрос на репетициях мог запросто отказаться от находки, за которую другой режиссёр уцепился бы и довёл до премьеры. А расточительный Эфрос с поистине моцартовской лёгкостью отмахивался: «А-а! (небрежный взмах рукой). Завтра придумаем что-нибудь другое». И назавтра происходило что-то иное. Если не лучше, то, во всяком случае, не хуже вчерашнего.

Он возвращал артиста к исконному смыслу профессии, к её радости – игре. «А давай попробуем так. А если наоборот, если она так, то ты как?» И артисты на время становились детьми, как и он сам. Настолько занимателен был этот процесс, столько было в нём кайфа (кайф для меня – нечто среднее между удовольствием и счастьем: удовольствие в этом случае – слишком слабо, а счастье – слишком сильно), что конечный результат – когда уже есть зритель, когда премьера – становился как бы не важен. Мне было жаль зрителя, который не участвует вместе с нами в этой игре. Но… каждому своё. У зрителя свой кайф. Он сначала увидит всё извне, а потом его сделают соучастником спектакля. Придут катарсис, смех, слёзы, радость и горечь узнавания себя в той или иной ситуации. И ещё будет ощущение того, что тебе преподали урок вкуса. Эфрос, как никто, умел дать столько, сколько надо, чтобы зрителю ещё осталось додумать и допереживать, чтобы осталась счастливая возможность об остальном догадаться самому.

Из всех театральных режиссёров последних десятилетий он для меня и, конечно, не только для меня – самый лучший, самый тонкий, самый интересный. Со мной, конечно, согласились бы все персонажи этой книги, а особенно Лев Дуров и Михаил Козаков, которым довелось очень плотно поработать с Анатолием Васильевичем Эфросом. Да и мне посчастливилось. И вот одно из доказательств моих слов…

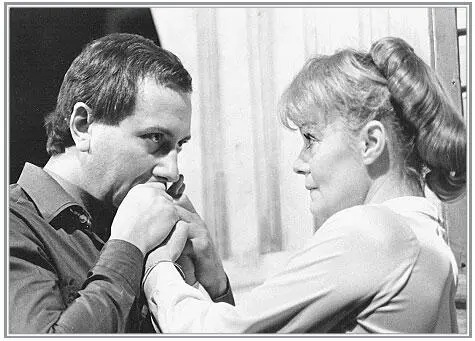

Это эпизод из спектакля Театра на Малой Бронной «Лето и дым» Теннесси Уильямса. Поставил, естественно, Анатолий Эфрос, и в главной роли, столь же естественно, была Ольга Яковлева. Главную мужскую роль, не столь удачно, как Ольга, исполнил автор этих строк

В том, что делал Эфрос, не было конкретики, определённости борцов за народное счастье. Нет, он далеко не борец. Он плакал, когда у него отбирали Ленком…

Было бы неплохо, если бы наши начальники, те, что отнимают и раздают театры, не относились бы каждый к себе как к мессии, а к своим делам – как к миссии. Они не жалеют и больно бьют, а иногда и промаргивают художников-неборцов. С борцами-то как раз всё в порядке: они – свои, даже если в оппозиции, группа крови – та же. А вот неборцы – те чужие, как правило, всё о вечном, дурачки малахольные, а нам надо сейчас, «вчера было рано, а послезавтра – поздно».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: