Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам

- Название:Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЭффект фильм59cc7dd9-ae32-11e5-9ac5-0cc47a1952f2

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4425-0013-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам краткое содержание

О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи».

Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы.

Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники.

В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.

Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

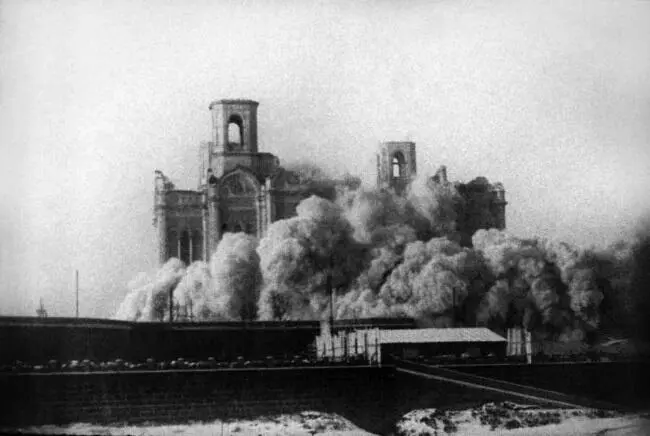

«Под ломами рабочих превращается в сор

Безобразнейший храм, нестерпимый позор».

23 июня газеты опубликовали речь Сталина на совещании хозяйственников. Вождь сказал:

«Года два назад дело обстояло таким образом, что наиболее квалифицированная часть старой технической интеллигенции была заражена болезнью вредительства. Одни вредили, другие покрывали вредителей…

Это не значит, что у нас нет больше вредителей. Нет, не значит. Вредители есть и будут, пока есть у нас классы, пока имеется капиталистическое окружение».

В это время в некоторых районах Советского Союза (в Поволжье, Казахстане, Западной Сибири, Башкирии) разразилась засуха. Не такая сильная, как в 1921 году, но урожай снизившая довольно основательно – было собрано всего около 7 миллионов тонн зерна. Однако государственные хлебозаготовки были не сокращены, а повышены. Местные власти под давлением Москвы выгребали из колхозов, совхозов и единоличных хозяйств весь наличный хлеб. Недовольных крестьян немедленно подвергали репрессиям: раскулачивали, отдавали под суд, высылали в Сибирь и в пустынные районы Средней Азии. Занимались этим « искоренением врагов» советской власти всё те же работники ОГПУ.

Впрочем, в руководстве самих чекистов-гепеушников единства тоже не было – начальник Иностранного отдела ОГПУ Станислав Мессинг, руководивший работой внешней разведки, а также являвшийся третьим заместителем главы ОГПУ, постоянно конфликтовал с Генрихом Ягодой, вторым заместителем Вячеслава Менжинского. И Ягода, пользуясь доверием и расположением Сталина, сумел избавиться от становившегося нежелательным коллеги-конкурента – в конце июля 1931 года Мессинга уволили из ОГПУ с почти убийственной формулировкой:

«…за совершенно нетерпимую групповую борьбу против руководства ОГПУ, распространение совершенно несоответствующих действительности разлагающих слухов о том, что дело о вредительстве в военном ведомстве является “дутым делом”, расшатывание железной дисциплины среди работников ОГПУ».

Мессинга перевели на руководящий пост в Наркомат внешней торговли. А во главе ИНО ОГПУ поставили Артура Христиановича Артузова.

В июле 1931 года Президиум ЦИК СССР амнистировал группу лиц, в числе которой был и авиаконструктор Николай Поликарпов.

В августе Илья Сельвинский завершил переделки пьесы «Теория юриста Лютце» и отдал её для постановки в театр имени Евгения Вахтангова под новым названием («Теория вузовки Лютце»),

Конец 1931-го

В сентябре 1931 года Якову Агранову нагрузок прибавилось: оставаясь начальником Секретно-политического отдела ОГПУ, он стал ещё и полпредом этого ведомства в Московской области.

А 12 сентября «Комсомольская правда» опубликовала статью Николая Асеева, в которой речь вновь пошла о поэме Сельвинского «Декларация прав поэта»:

«Брызжа слюной, вызываемой очевидно непереваренной эпиграммой на него Маяковского, Сельвинский… договаривается до откровенной контрреволюционной гадости ».

6 октября Главрепертком рассматривал пьесу Ильи Сельвинского «Теория вузовки Лютце», которую театр имени Вахтангова уже готов был ставить:

« Постановили: Пьесу “Теория вузовки Лютце” к постановке запретить по следующим мотивам:

Пьеса… рабочему зрителю непонятна, насыщена рядом нездоровых моментов, звучащих политически вредно…

Несмотря на наличие отдельных художественно интересных мест, в целом “Теория вузовки Лютце” произведение чуждое, появлению которого на сцене советского театра вызвало бы единодушный отпор всей пролетарской общественности».

Как мог отреагировать на этот запрет Сельвинский? Пожалуй, лишь процитировать слова Яичко, одного из героев своей пьесы:

«Яичко.

– Да вы, хе-хе, не без юмора.

А вдруг я чепушищу надумаю,

Странный вы человек?

Что? За что ударите?

То-то же. Я не юнец.

Покуда не выклянчу мнения партии,

У меня мнения нет-с ».

Но большевистскую партию в это время интересовали не пьесы, а хлебозаготовки. На октябрьском пленуме ЦК ВКП(б) Сталин в резкой форме отверг все предложения сократить их. А глава Наркомата снабжения Анастас Иванович Микоян заявил:

«Вопрос не в нормах, сколько останется на еду и прочее, главное в том, чтобы сказать колхозам: “В первую очередь выполни государственный план, а потом удовлетворяй свой план”».

А Григорий Гаузнер записывал в дневнике:

«Октябрь. Осень. Повсюду сажают зелёные деревья. Мы во всём идём наперекор природе. Воля».

Вспомним ещё одного политзаключённого – Дмитрия Сергеевича Лихачёва, будущего прославленного советского и российского академика. Вплоть до ноября 1931 года он оставался узником СЛОНа (Соловецкого лагеря особого назначения).

Евгений Замятин в ноябре того же года покинул Советский Союз. Поехал сначала в Ригу, затем – в Берлин и Париж.

А писатели, оставшиеся в стране Советов, продолжали жить так, как жили раньше. И 25 ноября Корней Чуковский записал в дневнике:

«Был я с Корнелием Зелинским у Пильняка. За городом. Первое впечатление: страшно богато, и стильно, и сытно, и независимо. Он стал менее раздёрган, более сдержан и тих. Он очень крепкий, хозяйственный немец-колонист ».

Снос Храма Христа Спасителя, 5 декабря 1931 г.

5 декабря 1931 года в Москве прогремели два мощных взрыва – большевики, снося храм Христа Спасителя, начали его взрывать.

Под эти взрывы была окончательно запрещена пьеса Сельвинского «Теория вузовки Лютце». Причём в отделе агитации и пропаганды ЦК, сокращённо именовавшемся ОАП ЦК ВКП(б), её автору наговорили такого, что он сжёг все имевшиеся у него экземпляры и больше об этом произведении старался не вспоминать. Но своим ленинградским друзьям написал: « Убеждён, что если б написал эту вещь Киршон или Афиногенов, она была бы объявлена венцом современной драматургии, в частности, и новым словом нашего искусства вообще ».

Запомним эту аббревиатуру – ОАП ЦК, она нам скоро встретится. Ведь Сельвинский уже написал новую пьесу. Действие её разворачивается в одной из европейских стран, а главным героем стала обезьяна по кличке Пао-Пао. 10 декабря в одном из писем Сельвинский написал:

«“Пао-Пао” закончен… Вещь получилась чрезвычайно любопытной. Ради неё стоило “перестраиваться” и “страдать”.

Это сейчас (пока!) самая лучшая моя поэма… Но здорово то, что черновик я написал в полтора месяца – это рекорд быстроты (11 картин и каких!)».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: