Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам

- Название:Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентЭффект фильм59cc7dd9-ae32-11e5-9ac5-0cc47a1952f2

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4425-0013-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам краткое содержание

О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи».

Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы.

Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники.

В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.

Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наркому юстиции РСФСР Николаю Крыленко, который был известен своим стремлением к тому, чтобы советские суды работали не по законам, а по « революционной необходимости », дали задание срочно разработать проект законов, карающих за измену родине и предусматривающих в качестве наказания смертную казнь. Наркомат Крыленко такие законы разработал.

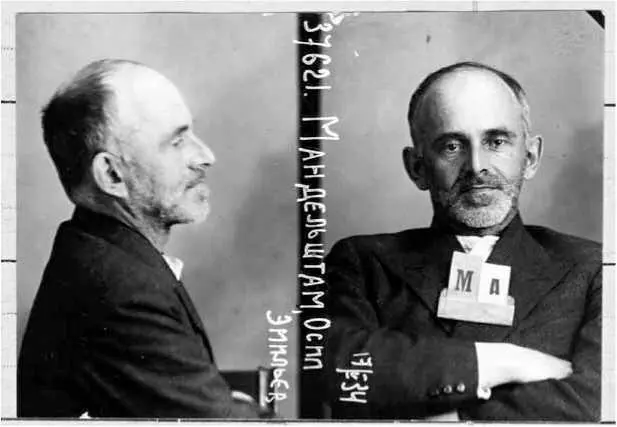

В этот момент кто-то из тех, кто слышал «Кремлёвского горца», донёс об этом стихотворении в НКВД. И в ночь с 13 на 14 мая Осипа Мандельштама арестовали.

Через неделю в квартире, где жил Борис Пастернак, раздался телефонный звонок. Звонили из Кремля. У телефона был Иосиф Сталин. Поприветствовав поэта и немного поговорив с ним на разные « творческие » темы, вождь стал спрашивать об

Осипе Мандельштаме. Дескать, как относятся к нему коллеги по перу, считают ли его настоящим поэтом. Наконец, был задан вопрос, поставленный, как говорят в таких случаях, ребром:

– Мандельштам мастер?

От прямого ответа Пастернак ушёл. И до конца дней своих уверял всех, что он просто не понял, что именно хотел услышать от него вождь.

А Сталин уже был знаком с докладом, который Николай Бухарин должен был прочесть на первом съезде советских писателей. В том докладе говорилось:

«Уже в старинной индийской поэзии имелось развитое учение… о двойном, “тайном” смысле поэтической речи. По этому учению не может быть названа поэтической речь, слова которой употреблены в прямом, обычном смысле. Что бы ни изображала такая речь, она будет прозаической. Лишь тогда, когда она, через ряд ассоциаций, вызывает другие “картины, образы, чувства”, когда “поэтические мысли сквозят, как бы просвечивают через слова поэта, а не высказываются им прямо”, – мы имеем истинную поэзию».

Поэтов, которые писали с двойным, « тайным » смыслом, Бухарин и назвал « мастерами ». Вот Сталин и интересовался, стоит ли искать в манделынтамовских стихах какой-то иной (не антисталинский) смысл. А о том, что в своих стихах он хотел сказать совсем не о том, что сразу бросается в глаза, Мандельштам, видимо, говорил на допросах следователям.

Пастернак от прямого ответа вождю уклонился. И тем самым невольно «сдал» Осипа Мандельштама безжалостной власти. Автора стихов о кремлёвском горце приговорили к ссылке в городок Чердынь на севере Пермского края.

Анна Ахматова потом написала (в «Листках из дневника»):

«…пошли собирать деньги на отъезд. Давали много. Елена Сергеевна Булгакова заплакала и сунула мне в руку всё содержимое сумочки».

В городке Чердынь Осип Эмильевич пытался покончить жизнь самоубийством. И 1 июня Елена Булгакова записала в дневнике:

«Была у нас Ахматова. Приехала хлопотать об Осипе Мандельштаме – он в ссылке».

Осип Мандельштам, Гулаг, 1934 г.

Мандельштаму разрешили самому выбрать место для поселения. Посоветовавшись с женой, он выбрал Воронеж.

Тем временем «Джаз-комедия», которую назвали «Весёлые ребята», была закончена и показана начальству и критикам. Те кинокартину встретили в штыки. А народный комиссар просвещения Андрей Бубнов и вовсе запретил выпускать её на киноэкраны.

Тогда создатели фильма решили показать его Горькому. Алексей Максимович посмотрел и сказал:

«Талантливая, очень талантливая картина… Сделана смело, смотрится весело и с величайшим интересом ».

И Горький устроил просмотр «Весёлых ребят» для членов политбюро. После показа кинокартины Сталин сказал:

«– Хорошо! Я будто месяц пробыл в отпуске».

Все запреты с фильма были мгновенно сняты. И всё-таки прежде, чем выпускать его на всесоюзный экран, было решено показать «Весёлых ребят» за границей. И кинокартину отправили в Венецию, где открывалась международная кинематографическая выставка.

Летом 1934 года произошло ещё одно не менее невероятное событие: один из сотрудников аппарата ЦК был направлен на лечение за границу, и с июня по октябрь (пропуская пленумы и заседания) находился в лечебных заведениях Австрии, Германии и Италии. Звали этого цекиста Николай Ежов. Вместо себя уехавший член ЦК оставил команду верных ему людей, которые внимательно наблюдали за тем, что происходит в стране и делали заметки, которые собирались вручить своему вернувшемуся с лечения шефу.

А Валерий Чкалов, лётчик-испытатель Московского авиазавода № 39 имени Менжинского, в это время продолжал испытывать новый самолёт-истребитель конструкции Николая Поликарпова И-16 (моноплан).

Чистки и аресты

В середине июня 1934 года в центральных советских газетах была опубликована статья Алексея Максимовича Горького «О литературных забавах», в которой говорилось:

«Нравы у нас – мягко говоря – плохие. Плоховатость их объясняется прежде всего тем, что всё ещё не изжиты настроения групповые, что литераторы делятся на “наших” и “не наших”, а это создаёт людей, которые сообразно дрянненьким выгодам своим, служат и “нашим” и “вашим”. Группочки создаются не по принципам “партийности” – “внепартийности”, не по силе разноречий “творческих”, а из неприкрытого стремления четолюбцев играть роль “вождей”. “Вождизм” – это болезнь… <���…>…наскоро освоив лексикон Ленина – Сталина, можно ловко командовать внутренне голенькими субъектами, беспринципность коих позволяет им “беззаветно”, то есть бесстыдно, служить сегодня – “нашим”, завтра – “вашим”. Лёгкость прыжков от “наших”к “вашим” отлично показана некоторой частью бывших “рапповцев”; эта лёгкость свидетельствует о том, как ничтожен был идеологический багаж прыгунов ».

Обрисовав образно и точно ситуацию в советской литературе, Горький неожиданно резко набросился на молодого (24-летнего) поэта Павела Васильева, уже успевшего побывать на Лубянке и в ссылке в Северном краю:

« Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулиганил Сергей Есенин. Но в то время, когда одни порицают хулигана, – другие восхищаются его даровитостью “широтой натуры”, его “кондовой мужицкой силищей” и т. д. Но порицающие ничего не делают для того, чтоб обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что, если он действительно является заразным началом, его следует как-то изолировать. А те, которые восхищаются талантом П.Васильева, не делают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему равнодушно “взирают” на порчу литературных нравов, но отравление молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние “короче воробьиного носа”».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: