Борис Костин - Маргелов

- Название:Маргелов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02846-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Костин - Маргелов краткое содержание

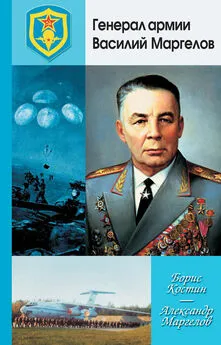

С именем Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (1906 — 1990) неразрывно связаны многие яркие страницы истории Воздушно-десантных войск нашей страны. У ветеранов Великой Отечественной войны Василий Филиппович остался в памяти как участник знаменитого Парада Победы на Красной площади в Москве в июне 1945 года. Многие поколения десантников знают, что ему по праву принадлежит первенство в разработке вопросов оперативно-стратегического применения Воздушно-десантных войск, оснащения их современной мобильной техникой и средствами десантирования. Пройдя путь от командира соединения до командующего ВДВ, Маргелов превратил Воздушно-десантные войска в элиту Вооруженных Сил. И вовсе не случайно, что и поныне аббревиатура «ВДВ» раскрывается и в шутку, и всерьез, как «Войска дяди Васи», а девизом десантников на все времена стали крылатые слова Маргелова: «Никто, кроме нас!»

Книга, автором которой является бывший офицер ВДВ Б. Костин, рассчитана на широкого читателя.

Маргелов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В штабной палатке не было недостатка ни в комментариях, ни в предположениях о дальнейшем развитии событий! Но общее мнение было единым: Польша сама поставила себя в тяжелейшее положение, оказавшись без союзников, в полной изоляции. Особого сочувствия не проявлялось — были в памяти страницы недалекого прошлого, проявленные враждебным отношением западного соседа к Советской России, а затем к СССР, суть которого определили слова «начальника» польского государства Ю. Пилсудского: «Мы не желаем существовать рядом с Советской Россией». Польская интервенция, подкрепленная мощными финансовыми вливаниями и потоками вооружения из Франции и Англии, осуществлялась под лозунгами «Даешь Польшу в границах 1772 года!» и «Да здравствует великая Польша!». Оккупация белорусских и украинских земель в феврале 1919 года, а затем в апреле 1920 года, когда под напором поляков части Красной Армии вновь были вынуждены оставить Минск, Вильно, Киев, Барановичи, Бобруйск, отличалась особой жестокостью.

18 марта 1921 года в Риге был подписан советско-польский договор, по которому к Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия. Не вернулись на родину и десятки тысяч военнопленных.

В секретном дополнительном протоколе к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года определялось, что «в случае территориально-политического переустройства областей, входящих в состав Польского государства, границы сфер интересов Германии и СССР будут проходить по линии рек Наревы, Вислы, Сана.

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение Польского государства и каковы будут границы этого государства, может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития».

Сегодня тайны советской дипломатии в тяжелейшее для страны время порой преподносятся несведущему обывателю едва ли не как преступления. Поэтому вновь хотелось бы обратиться к авторитетному свидетельству очевидца происходивших событий — Г. К. Жукова. В «Воспоминаниях и размышлениях» он пишет: «Что касается оценки пакта о ненападении, заключенного с Германией в 1939 году, в момент, когда наша страна могла быть атакована с двух фронтов — со стороны Германии и со стороны Японии, нет никаких оснований утверждать, что И. В. Сталин полагался на него. ЦК ВКП(б) и Советское правительство исходили из ого, что пакт не избавлял СССР от угрозы фашистской агрессии, но давал возможность выиграть время в интересах укрепления нашей обороны, препятствовать созданию единого антисоветского фронта. Во всяком случае, мне не при ходилось слышать от И. В. Сталина каких-либо успокоительных суждений, связанных с пактом о ненападении».

...7 сентября штаб дивизии был поднят по тревоге. Комдив полковник Фурсин и полковой комиссар Бурылин были вызваны к командарму 4-й армии В. И. Чуйкову. В этот же день В. Маргелов получил приказ вскрыть конверт. Распоряжение гласило: «Поднять войсковые части на большие учебные сборы по литеру "А"», что соответствовало проведению скрытой мобилизации. Слово «мобилизация» категорически было запрещено употреблять как в устных, так и в письменных приказаниях, что вовсе не меняло сути процесса приведения дивизии в полную боевую готовность.

НО-2 трудился в поте лица. По существу, отдел, который он возглавлял, и его подчиненные в полках в считанные дни, в условиях строжайшей секретности и скрытности должны были поставить в строй тысячи бойцов и командиров, сотни единиц автотранспорта, расконсервировать весь комплект боеприпасов и вооружения, развернуть тыловые части, медсанбат, хлебозавод, склады ГСМ.

Но... Маргелов с грустью смотрел на «Сведения об укомплектованности дивизии». Хотя вины за собой капитан не чувствовал, итоги скрытой мобилизации были неутешительны. Цифры говорили о том, что к более-менее серьезным военным действиям страна не была готова. Из запаса так и не прибыло 30 процентов офицеров, в отделениях и расчетах не хватало половины младших командиров. Внушителен недокомплект медиков и техников. Из народного хозяйства так и не поступили 200 машин, не было никакой возможности наладить выпечку хлеба, тылы дивизии растянулись на семьдесят километров, в дивизионе противотанковых орудий — ни одной пушки, нет танков, радиостанций — ничтожно мало, командирских биноклей — всего 150 штук.

Маргелов с утра до ночи мотался по военкоматам, слал телеграммы руководителям советских и партийных органов в Бобруйск, Рогачев, Жлобин 18 18 Техникой дивизию комплектовали Московская, Воронежская, Харьковская области, где в это время шла уборка урожая.

... Но дело продвигалось «со скрипом» — люди и техника повсеместно были задействованы на уборочной страде. «Государственное задание», так на официальном языке называлось развертывание частей и соединений, явно срывалось. Никто не полагал, что речь идет о подготовке к серьезным военным действиям. Эти настроения хорошо иллюстрируют слова рядового резервиста из колхоза имени Молотова Жлобинского района Петра Афанасьева: «Наш колхоз поработал в этом году хорошо, моя семья полностью до нового урожая обеспечена хлебом, кое-что думаю продать. Я с большой радостью пришел на сбор». К этому надо добавить, что политотдел дивизии получил также расплывчатые указания относительно цели сборов. Но, как и водится, все «формы и методы» политической работы были приведены в действие: под лозунгом «Проявим образцы большевистской организованности!» закипело соцсоревнование, вовсю трудились редакторы боевых листков, стенных газет, бодро звучали марши полковых радиостудий. На политработников возлагалось не только создание комсомольских и партийных организаций в новых подразделениях но и отслеживание неблагонадежных. На «политически сомнительных» (так в одном из донесений. — Б. К.) заводилось особое досье.

Неожиданно выявился казус: некоторая часть красноармейцев, прибывших из запаса, не была приведена к присяге. Комдив и комиссар поручили ее организацию Маргелову. К этому моменту дивизия вышла в район сосредоточения. Ритуал был торжественным и волнующим и, как сообщала дивизионная многотиражка, «могучее красноармейское "ура" в честь мудрого Сталина, в честь любимого наркома тов. Ворошилова далеко и гулко прокатывалось по сосновому лесу».

10 сентября 8-я стрелковая дивизия, доукомплектовываясь, начала погрузку в эшелоны. Для переброски соединения к государственной границе их требовалось ни много ни мало 48 единиц. Сразу выяснилось, что железная дорога не способна выдержать такого напряженного графика работы. И все же к исходу 14 сентября части дивизии сосредоточились в районе Большая Раевка — Дубровичи — Конотоп — Пруссы. К этому времени их общая численность, которая по штатам военного времени должна была составлять 16 126 человек, достигла 15 011 человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: