Леонид Утесов - Спасибо, сердце!

- Название:Спасибо, сердце!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:1999

- Город:М.

- ISBN:5-264-00013-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Утесов - Спасибо, сердце! краткое содержание

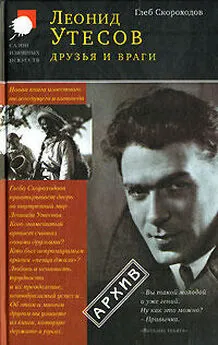

Жизнь Леонида Утесова полна парадоксов. Не имея музыкального образования, он стал популярнейшим певцом своего времени. В стране, где джаз был раз и навсегда объявлен `музыкой толстых`, он сумел не только создать, но и сохранить на долгие годы первый советский джаз. Наконец, не будучи литератором, он писал удивительные стихи и выпустил в свет три прозаические книги. Одну из них вы сейчас держите в руках. В этой книге не просто воспоминания о дореволюционной Одессе, нэпе, Великой Отечественной войне; не просто рассказ о самых разных театрах – от театра Мейерхольда до одесских театриков миниатюр; не просто `созвездие` имен – тех, с кем дружил, работал и встречался Леонид Утесов: Маяковский и Мейерхольд, Зощенко и Бабель, Качалов и Хенкин, Дунаевский и Богословский… Главное в ней другое: юмор и печаль, мудрость и надежда. И любовь. К музыке, жизни и людям.

Спасибо, сердце! - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Было известно, что Николай на понравившейся ему государственной бумаге – проекте, донесении – в верхнем углу обычно писал резолюцию: «Прочел с удовольствием. Николай». И вот Аверченко выпустил номер «Сатирикона» и на первой странице напечатал полный текст отречения Николая, а в верхнем углу написал резолюцию: «Прочел с удовольствием. Аркадий Аверченко».

И вот он покинул свою родину. А потом написал книжку «Тысяча ножей в спину революции». Ленин назвал эту книжку «талантливой» в тех местах, где Аверченко пишет о том, что хорошо знает, несмотря на то, что писал ее человек, озлобленный до умопомрачения. [В. И. Ленин, Собрание сочинений, т. 33, изд. 4, стр. 101 – 102.]

Та наша встреча была единственной – больше я его не видел, я видел в Праге только его могилу…

Из Гомеля я снова вернулся в Одессу, а там снова была неразбериха. В портовом городе положение меняется чаще, чем в других местах. Только что были немцы со Скоропадским, и вот уже самих немцев разоружают французы и греки – в Германии революция. В этой суматохе другой раз сам не знаешь, что делаешь. Одно время я даже не выступал на сцене, а служил адъютантом у брата моей жены, который, пока в Одессе была Советская власть, был уполномоченным «Опродком-запсевфронт и наркомпродлитбел», что означало: «Особая продовольственная комиссия Северо-западного фронта и народного комиссариата Литвы и Белоруссии». Я ходил в черной кожанке, увешанный оружием, – справа висит маузер, за поясом наган. Ах, какая это была импозантная фигура! Однако длилось это недолго, ибо опять пришли белые.

С их приходом в Одессе возник Дом артиста.

Как странно, в одно и то же название люди могут вкладывать совершенно различное содержание. Сегодня тоже есть Дома актеров. Там бывают вечера, лекции, работает университет культуры, иногда показывают фильмы.

У белых же «Дом артиста» в девятнадцатом году в Одессе представлял собой следующее: первый этаж – бар Юрия Морфесси, знаменитого исполнителя песен и цыганских романсов; второй этаж – кабаре при столиках, с программой в стиле все той же «Летучей мыши»; третий этаж – карточный клуб, где буржуазия, хлынувшая с севера к портам Черного моря и осевшая в Одессе, пускалась в последний разгул на родной земле. Как они это делали, я наблюдал не раз, ибо участвовал в программе кабаре вместе с Изой Кремер, Липковской, Вертинским, Троицким и Морфесси.

Все это было частным коммерческим предприятием, приносившим хозяевам солидные доходы.

Кремер выступала со своими песенками «Черный Том» и «Если розы расцветают». Она пришла на эстраду тогда, когда в драматургии царил Леонид Андреев, в литературе – Соллогуб, а салонные оркестры играли фурлану и танго. Песни Изы Кремер об Аргентине и Бразилии – она сама их и сочиняла – были искусственны. Ее спасали только талант и темперамент.

Вертинский выступал в своем костюме Пьеро, с лицом, густо посыпанным пудрой. Он откидывал голову назад, заламывал руки и пел, точно всхлипывал. «Попугай Флобер», «Кокаинеточка», «Маленький креольчик»…

В Доме артиста я был, что называется, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Играл маленькие пьесы, пел песенки, одну из которых, на музыку Шуберта «Музыкальный момент», распевала потом вся Одесса. Ее популярность объяснялась, может быть, тем, что в ней подробно перечислялось все то, чего в те годы не хватало – хлеба, дров, даже воды.

В этой программе были не только те обычные жанры, в которых я себя не раз уже пробовал, но и новые. Я придумал комический хор. Позже я узнал, что такие хоры уже были. Но свой я придумал сам. Внешне, по оформлению, он случайно кое в чем и совпадал, но в отношении музыки мой хор абсолютно ни на кого не был похож. Хористами в нем были босяки, опустившиеся интеллигенты, разного рода неудачники, выброшенные за борт жизни, но не потерявшие оптимизма и чувства юмора. Одеты они были кто во что горазд и представляли из себя весьма живописную компанию. Такие на улицах в это время попадались на каждом шагу. Под стать им был и дирижер, этакий охотнорядец с моноклем. Дирижировал он своим оригинальным хором так вдохновенно и самозабвенно, что манжеты слетали у него с рук и летели в зрительный зал. Тогда он, обращаясь к тому, на чьем столе или рядом с чьим столом оказывалась манжета, в высшей степени деликатно говорил:

– Подай белье.

Исполнителями в этом хоре были многие известные тогда и интересные артисты.

Репертуар у нас был разнообразный. Но одним из самых популярных номеров была фантазия на запетую в то время песенку:

"Ах, мама, мама, что мы будем делать,

Когда настанут зимни холода? —

У тебя нет теплого платочка,

У меня нет зимнего пальта".

У пианиста и хора в унисон звучала мелодия, а я на ее фоне импровизировал бесконечное количество музыкальных вариаций.

Если бы меня сегодня спросили, что было предтечей моего оркестра, то я бы сказал – этот комический хор. Не случайно я не оставил его после нескольких дней показа, как это обычно бывало с моими номерами, я застрял на нем довольно долго, чувствуя, что не исчерпал его возможностей до конца, и выступал с ним не только в Одессе, но и в Москве и в Свободном театре Ленинграда.

Как раз в то время в Одессу приехала группа артистов Московского Художественного театра. После своих спектаклей они нередко приходили в Дом артиста. И тут уж я давал себе волю и, что называется, выворачивался наизнанку.

Очевидно, художественникам я тоже понравился, и как-то в один из вечеров вся их группа собралась в отдельном кабинете, пригласили меня. Сколько же выслушал я от них теплых и ласковых слов, и на каком же я был седьмом небе!

Но кто-то в этой симпатии художественников к кабаретному артисту узрел угрозу русскому театру, отход МХТ от его чеховской линии. И журнал «Мельпомена» напечатал передовую статью некоего Л. Камышникова, которая называлась «От Чехова к Утесову». Статья заканчивалась следующим выводом: «Разве не симптоматично, что и Книппер, и Качалов, и мы сами самым ярким явлением в театре считаем сейчас выступления Леонида Утесова в Доме артиста?» – Почему обязательно надо «или – или», а почему нельзя «и – и»? – этого я до сих пор понять не могу.

Как-то раз ночью, когда я собрался уходить домой после выступления, я увидел в баре еще одно «представление».

В разных концах бара сидели две компании – одна из офицеров квартировавшего в Одессе артиллерийского полка, другая из офицеров Новороссийского полка, которые по случаю полкового праздника привели в бар свой полковой оркестр. Тамадой у новороссийцев был некий князь Нико Ниширадзе, давно уже вышедший в отставку, но служивший когда-то именно в этом полку.

Когда князю наскучило произносить тосты и чокаться, он встал и, тряхнув стариной, скомандовал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Леонид Алёхин - Сердце Чёрного Льда [С иллюстрациями]](/books/335662/leonid-alehin-serdce-chernogo-lda-s-illyustraciyam.webp)