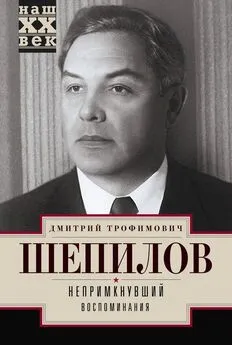

Дмитрий Шепилов - Непримкнувший

- Название:Непримкнувший

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вагриус

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-264-00505-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Шепилов - Непримкнувший краткое содержание

Всего лишь один шаг положил в июне 1957 г. конец блестящей государственной карьере Дмитрия Шепилова (1905-1995) — в то время министра иностранных дел СССР и члена ЦК КПСС. Выступив тогда на партийном пленуме против формирующегося культа личности Хрущева,он тем самым `примкнул` к так называемой `антипартийной группе` (Каганович, Маленков, Молотов) и очень скоро лишился всех постов. Но до этого, по личному указанию Сталина, разработал учебник политэкономии; участвовал в Великой Отечественной войне, которуюзакончил генерал-майором и военным комендантом г. Вены; четыре года был главным редактором `Правды`. Независимость суждений автора по острым проблемам советского государства, откровенность, часто парадоксальность характеристик, которые он даетважнейшим политическим деятелям СССР, позволяют по-новому прочитать страницы нашей истории.

Непримкнувший - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Сталин ничего не понимал в крестьянах. Захват власти крестьянами возможен.

На вопрос А. Мальро, как зародилась эта уверенность, Мао ответил:

— Эта уверенность не возникла у меня, а существовала всегда.

Дальше Мао пояснил, почему он всегда считал, что крестьянство Китая более революционно, чем рабочий класс:

— Когда-то я пережил большой голод в Чанша… В радиусе трех километров от моей деревни на некоторых деревьях совсем не оставалось коры на высоте до четырех метров: голодающие съели кору. Из людей, которые вынуждены есть кору, мы могли сделать лучших бойцов, чем из шанхайских шоферов или даже из кули.

Бессмысленно путать ваших кулаков с бедняками из слаборазвитых стран. Нет никакого абстрактного марксизма; существует конкретный марксизм, приспособленный к конкретной действительности в Китае, к деревьям, голым, как люди, потому что люди съедают их кору.

Ко времени нашего пребывания в Китае аграрная реформа была в основном завершена. В ходе этой реформы феодальная и полуфеодальная системы землевладения были ликвидированы, и земля стала достоянием крестьянства. Земля, принадлежавшая помещикам, храмам, монастырям и другим организациям, а также их инвентарь, скот и пр. были отобраны у эксплуататоров и распределены между батраками, мелкими арендаторами, безземельными и малоземельными крестьянами. В целях скорейшего подъема сельского хозяйства не отбирались земли у богатых крестьян, кулаков — если они обрабатывались силами членов семьи или с помощью наёмных рабочих. Частная собственность на землю сохранялась. Сохранялось и право аренды и купли-продажи земли. Не ставились заслоны всяким полуфеодальным формам аренды.

Как рассказывали мне в ряде провинций, аграрные преобразования проводились при самом активном участии широких масс крестьянства и явились для них хорошей революционной школой. Происходило это так.

В деревню для проведения аграрной реформы прибывала группа партийных и земельных работников. Вместе со всеми крестьянами производился тщательный учет всех земель, других средств производства и имущества помещика. Затем устанавливалась родословная, жизнь, деятельность и поведение помещика и членов его семьи. От крестьян принимались по этому поводу письменные и устные заявления и делались опросы. Часто вскрывалась картина безудержного произвола: у такого-то крестьянина помещик изнасиловал дочь, такому-то давал ссуду на ростовщических условиях, такого-то изувечил побоями и т.д. Каждый факт тщательно рассматривался, и помещик давал свои объяснения на общественной сходке крестьян. Иногда такие критические и самокритические собрания длились многими днями и даже неделями, выполняя роль и очистительной реторты, и средства воспитания, и школы народного управления делами.

Если в поведении помещика устанавливался криминал, крестьяне решали его судьбу: изгнание из деревни, смертная казнь или другое наказание. Если криминала не оказывалось и помещик с семьей высказывал намерение заниматься сельским хозяйством, ему выделялся земельный надел и другие средства производства наравне с трудящимися крестьянами.

В результате аграрной реформы около 300 миллионов батраков, мелких арендаторов, безземельных и малоземельных крестьян и членов их семей получили землю и другие средства сельскохозяйственного производства. Народное государство начало оказывать помощь трудящемуся крестьянству кредитами, ссудой семян и в других формах. В деревне начали создаваться госхозы и кооперативы.

Положение китайского крестьянина стало меняться к лучшему, стали отходить в прошлое массовые голодовки и смертность от голода, хотя до обеспеченной жизни было ещё очень далеко.

— Мы не едим больше кору, — говорил Мао, — но мы имеем всего лишь одну миску риса в день.

Мы были в деревне в осеннюю пору, когда производился сбор урожая. Крестьянин в эту пору был относительно сыт. Но эта сытость далеко не для всех круглогодовая. Многие крестьяне с тревогой думают, как дотянуть до весны: «желтое (т.е. зерновые, урожай) с зеленым (т.е. весенние зеленые овощи) не сходится». Но так или иначе аграрная революция заложила основы постоянного подъёма сельского хозяйства, и были открыты пути к тому, чтобы покончить с извечной нуждой и нищетой крестьянства.

Провозглашение в 1959 году Мао Цзэдуном политики «трех красных знамен» и переход к искусственному насаждению в деревне нежизнеспособных коммун спутало все карты и снова отбросило сельское хозяйство Китая далеко назад.

Я смотрю на мелкие и мельчайшие участки полей и садов, обработанные с такой тщательностью и любовью, руками, всё руками. Смотрю на убогие фанзы, в которых нет не только электричества, но и керосиновых ламп, и с заходом солнца без малого шестисотмиллионная деревня погружается во мрак, и только кое-где зажигаются очаги. Смотрю на эти бесконечно дорогие мне лица китайских тружеников, изъеденные ветрами и солнцем; на их потрескавшиеся, узловатые, чудотворные руки. Смотрю на их выцветшие и залатанные синие хлопчатные пары. Смотрю, и в голове у меня — бескрайние, как океан, пшеничные поля Поволжья, с вереницей первоклассных тракторов и комбайнов на них. Тридцати— и пятидесятитысячные станицы Краснодарья, с городским благоустройством квартир, с радиоприемником и телевизором в каждой семье. Залитые светом миллионов электрических лампочек кишлаки. Дворцы культуры, школы, больницы, дома дехкан в Ферганской долине; диво-дивное — праздничные одеяния девушек, в сафьяновых сапожках, с бусами на шее, с многоцветными лентами в волосах (где-нибудь под Полтавой). Я вспоминаю это всё и думаю: у нас ещё уйма нерешенных задач в Деревне. Много неблагоустроенности, отсталости и прямой нужды. Но как мы всё-таки значительно шагнули вперед, чтобы создать крестьянину условия труда и быта, достойные человека социалистического общества. Китайцы в этом отношении находятся лишь в начале пути. Не беда! Китай владеет необъятными материальными и трудовыми ресурсами. Китайцам присуща феноменальная дисциплинированность. При правильном партийном руководстве китайское крестьянство сможет пробежать расстояние от феодальной отсталости к социалистической цивилизации в исторически кратчайшие соки, хотя трудности на этом пути будут колоссальные.

Но вот закончились сельские ландшафты. Мы — в Тяньцзине. Это третий по величине город Китая, после Шанхая и Пекина. В Тяньцзине 2,7 миллиона жителей, из них 570 тысяч промышленные рабочие. Город возник ещё в XIII веке. Сто лет назад он был оккупирован англо-французскими войсками и с тех пор нес ярмо империалистической эксплуатации. Тяньцзинь — крупный центр текстильной, пищевой, деревообрабатывающей и других отраслей промышленности, крупный железнодорожный узел и порт на Великом китайском канале. Но все ключевые позиции в экономике держали в своих руках английские, французские, японские, российские, бельгийские концессии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: