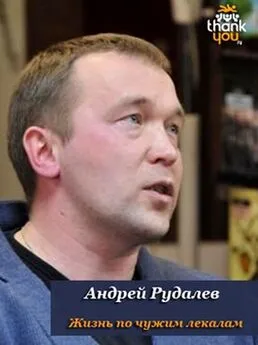

Андрей Рудалёв - Письмена нового времени

- Название:Письмена нового времени

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Рудалёв - Письмена нового времени краткое содержание

О литературном процессе Рудалёв пишет беспощадно и обличающее: «Литературная жизнь у нас консолидируется вокруг издательств, «толстых» журналов, всевозможных премий престижных и не очень. Писатель таким центром практически не является. Читатель в этом высококалорийном, но не всегда полезном для души и тела вареве либо вылавливает натренированной рукой наиболее аппетитные куски, либо наобум лазаря черпает — что попадется».

Письмена нового времени - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В пустыне теряешься, блуждая в сыпучем песке, пытаясь обрести в нем смысл. Она — бесконечный лабиринт, засасывающий в себя, дурная бесконечность механистичного круговорота жизни.

Но в пустыне ты можешь и обрести себя. Пребывание в пустынном месте — это период испытаний, который нужно пройти, пережить. Из нее ты либо выходишь обновленным или гибнешь в ее жгучих песках. В качестве общеизвестной иллюстрации можно привести сорокалетнее странствие Моисея со своим народом по пустыне. Да и в агиографической литературе этот мотив широко представлен.

Бесплодная пустыня — аллегория души, покинутой Богом, грехопадшей. Но в то же время это особый этап на пути к Нему. Место испытаний, аскезы, через которые подвижник переживает новое рождение, расстается со старыми привязанностями, обретает новое имя, новую судьбу.

Пустыня — место наиболее полного раскрытия не только физических, но и душевно-духовных качеств человека. Здесь он предстает как бы нагим, ибо тут, по словам святого Исаака Сирина, «усыпляются страсти». Человек-подвижник своими духовными усилиями трансформирует окружающее пространство, делает из него «пустынь», возвышает по космологической вертикали.

Пустота может свидетельствовать и о молитвенном погружении человека, отстранении его от всего внешнего, готовности к преображению. Это состояние можно охарактеризовать фразой из романа Захара Прилепина «Санькя»: «На сердце тихая пустота». Она как будто почерпнута из «Добротолюбия».

Этот образ-символ может соединять в себе противоположные полюса, антиномии добра и зла, жизни — смерти. Поле битвы, где реализуется непременное условие свободы человеческого выбора.

Образ «пустыни» крепко закрепился в современной литературе. Ощущение давящей пустоты окружающего мира перерастает в особый поколенческий признак. Можно говорить о целом явлении переживания пустоты в литературе начала XXI века. О мире с предлогом «без», как в знаменитом пушкинском стихотворении:

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

«Кому я расставляю метки? Рассчитываю ли я, что по следам, затерянным в безвременье, пройдут ноги нового человека? Ведь я уже постигла, любовь — основа мира, подкладка всего, так что, открыв ее в отношениях с одним, не так уж сложно докопаться до той же основы в отношениях с другим мужчиной».

(Василина Орлова. «Пустыня»)Образ необжитого, хаотического пространства «пустыни» вынесен в заглавие одного из романов, увидевших свет в 2006 году. Известный молодой московский прозаик Василина Орлова выпустила роман с символичным названием — «Пустыня».

По словам Романа Сенчина, «большинство читателей, наверное, увидят в «Пустыне» три десятка глав-новелл, слабо друг с другом связанных, да и вдобавок посеченных внутри себя сценками-эпизодами, внутренними монологами героини» (Литературная Россия, № 26, 30.06.2006). Действительно, тематика для литературных гурманов покажется мелковатой: бесконечные разноцветные кусочки слюды, толчком для появления которых явилось неудавшееся замужество. Можно легко отмахнуться: «женская проза», что с нее взять… Если бы не многочисленные «но». Пусть в романе говорится о нисхождении и растворении любви, о порушенных и несбывшихся личных надеждах, этот поток сознания выступает попыткой прикоснуться к структуре сознания, психологии человека, формирующегося на рубеже веков. В таком контексте лирическая героиня «Пустыни» выступает персонифицированным образом поколения.

Пустота, пустыня в романе выступает многоуровневым понятием, многозначным символом. В первую очередь, это объективация личной внутренней потерянности, растерянности, одиночества, крушения прежних представлений: «Дмитрий оставил меня. Надо было справляться». Излияние этой интимно-личностной сферы равносильно актуализации внутренней боли. В пустыню превращается пространство внутреннего дома, опустошенного вихрем переживаний, драмой интимных чувств. Этот образ становится метафорой некоего подобия личного ада: «Зачем меня сюда поместили, в тело, в подвижное заключение, переносную тюрьму? Жить — и есть быть в аду». Пишу «из кювета», я — сломанная «червивая кукла» — так характеризует себя лирическая героиня Василины Орловой. Для других людей она будто «летучий голландец». Как сказал героине один парень: «ты будешь все время разбивать людям сердца».

Пустыня — растрачивание себя по мелочам, размена на сор, гадание на кофейной гуще. Возможно, это особое свойство исключительного женского мировосприятия: пристальное внимание к мельчайшим деталям, нюансам. Мир воспринимается через его части, вторичные, незначительные черты. Но в любой самой малой песчинке предполагается отыскать образ всего целокупного бытия: «Коллекционирую пустоты, каверны, провалы, и скоро накоплю на истинную пустыню. Кто бы знал, как она густо заселена, моя пустыня, место отшельничества, молитв и религиозных песнопений в виде рекламных слоганов, попсовых хитов и разговоров о тряпках и ювелирных украшениях с сотрудницами». И в этом нет ничего удивительного, ведь и сам человек — песчинка, отражающая в себе величие целого. Этот тезис не всегда очевиден, скрепы нужно еще отыскать, отделить от мертвенного мусора.

Пустыня — это не просто пустота, но еще и отсутствие какой бы то ни было осмысленности, бессмысленное нагромождение чего-либо, отсутствие порядка. Этот мир дробный, предельно дифференцированный, но тем не менее в нем сокрыта определенная логика, которую и пытается нащупать автор. Орлова в подробностях представляет читателю географию, архитектонику пустынного пространства, ставшего практически лабиринтом Минотавра. Пустыня и есть лабиринт, в ней ты блуждаешь, ежечасно подбрасываешь монетку, гранями которой являются жизнь и смерть.

Автор во всевозможных песчинках, в гуле окружающего мира, его отзвуках силится отыскать смысл, дешифровать его. В уже упоминавшейся рецензии на книгу Роман Сенчин говорит об этих зыбучих песках: «она взяла жизнь (свою ли, вымышленную) и, не прибегая к помощи фильтра (отсев лишнего, загромождающего повествование, засоряющего сюжетную канву), выложила эту жизнь на бумагу. И книга получилась, героиня есть, иссушающая ее пустыня среди сотен людей — тоже. Правда, у меня лично возникает опасение, что Орлова увязнет в этом песке мелочей и деталей, окончательно откажется «фильтровать» материал для прозы».

Вещный, предметный ряд часто становится чуть ли не единственной доказуемой константой мира: школа, университет, замужество, развод, «а стул стоит, как стоял. Неприглядный, страхолюдный — он есть единственная незыблемая деталь быстротекущего мира. Впрочем, нет, не единственная. Есть несколько и других вокруг». Связка ключей, полка с книгами и всевозможными безделками — будто особые видеокамеры, фиксирующие окружающую жизнь, губки, впитывающие ее в себя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: