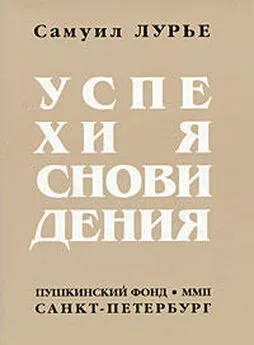

Самуил Лурье - Успехи ясновидения

- Название:Успехи ясновидения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:2002

- ISBN:5-89803-093-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Самуил Лурье - Успехи ясновидения краткое содержание

Успехи ясновидения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Может быть, он и оправился бы, но тут - и года не прошло - его перевели в полк, стоявший в Финляндии. На пять с лишним лет он остался один.

Начальство благоволило, писать и печататься никто не мешал, но и офицерский чин все не выходил, несмотря на хлопоты влиятельных литераторов. Это было изгнание, это была ссылка.

Тут и развивается в поэзии Баратынского особенная, меланхолическая гармония, основанная на превращении страсти в грусть. Чувство охладевает, умирает в рефлексии и лишь тогда проступает стихами. Элегия - признание такого чувства, прошедшего ущерб и сделавшегося утратой. Возникает лирика мнимых величин, изжитых ценностей. Темы, бывшие общим достоянием пушкинского круга, бледнеют в холодном свете разуверения. Любовь, дружба, счастье - разве не бессильны они перед временем, расстоянием и смертью? И человеческий жребий, стесненный со всех сторон то случайностью, то необходимостью, так беден, что странно выглядят романтические притязания личности на борьбу с судьбой. О нет, дайте только блудному сыну вернуться в отчий дом, и он благоразумнее распорядится своей свободой. Ни на что не променяет идеал тихой участи, смиренного житья! Не трогай меня, Рок, больше не буду, честное слово!

Так, небо не моля о почестях и злате,

Спокойный домосед, в моей безвестной хате,

Укрывшись от толпы взыскательных судей,

В кругу друзей своих, в кругу семьи своей

Я буду издали глядеть на бури света.

Но нет, не отменю священного обета!

.................................................................

В весенний ясный день я сам, друзья мои,

У брега насажу лесок уединенный,

И липу свежую, и тополь серебренный;

В тени их отдохнет мой правнук молодой;

Там дружба некогда сокроет пепел мой...

Ему двадцать лет от роду. Он больше не воображает себя мореплавателем. Хочет сажать деревья.

Эта мечта сбылась, хоть и не сразу. Производства в офицеры удалось добиться лишь в 1825 году; через несколько месяцев громыхнули залпы на Сенатской площади. Баратынский стремительно удаляется - в отставку, в счастливую женитьбу, в имение. Он едва ли не первый добровольно выбрал роль провинциального писателя. Это была эмиграция из литературы в Россию, страну, по выражению Баратынского, необитаемую для поэтов.

В столицах выходят книги его стихов, кудахчут критики, он пишет, пожалуй, не меньше прежнего и все лучше. Но центр его жизни неуклонно перемещается из поэзии в семью. Чем безотрадней взгляд Баратынского на мир, на будущность культуры, чем внимательней размышляет он о смерти, тем непреложней представляется ему обязанность человека, сформулированная Вольтером, - возделывать свой сад.

И вот что пишет матери Баратынский в 1842 году, за два года до смерти:

"Похвалы, которые Вы воздаете моей книге, милая и добрая маменька, являются для меня самыми сладостными, самыми лестными изо всех когда-либо мною полученных... В настоящую минуту я весьма далек от литературного вдохновения, но издали приветствую ту пору, когда моя постройка будет закончена, когда у меня будет меньше действительных забот... Вы, конечно, понимаете, что я оснуюсь в деревне на довольно продолжительное время... Наша мало расточительная жизнь и доход, который мы надеемся извлечь из лесного хозяйства, позволяют нам много делать для образования детей, пока же они и их учителя оживляют наше одиночество. Этой осенью мне предстоит удовольствие, для меня новое, - сажать деревья..."

Все-таки Баратынскому довелось совершить морское путешествие. Смерть, с которой он столько беседовал, застигла его в Неаполе. Могила, которой он так боялся, ждала его на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге...

Не всегда гениальному поэту дано стать великим. Это много зависит от того, удалось ли биографию сделать судьбой, то есть бросить в жертву творчеству. Баратынский не захотел. К тому же он жил в огромной тени Пушкина.

ЗАГОВОР КАТЕРИНЫ

Сорок семь пьес! Вряд ли автор надеялся, что кто-нибудь через столетие с лишним прочитает все до одной. Он хотел каждую увидеть на сцене своими глазами. Получился театр Островского - бесконечный спектакль в две с половиной сотни действий, причем кое-кто из персонажей то и дело меняет фамилию. В собрании сочинений сходство как сюжетов, так и лиц тем заметней, что часто - после "Грозы", пожалуй, слишком часто - интрига сводится вничью: и таланты сыты, и волки. Стрелка весов справедливости, подрожав подле нулевого деления, замирает.

Почти все это - история театра, кое-что - история литературы, многое история языка. Подробности обветшали, как старинный реквизит. Даже из незабываемо смешных, как сто лет назад казалось, оборотов речи выветрилась соль.

(В 1876 году Малый театр вздрагивал от хохота, когда юный бухгалтер Платон Зыбкий, желая блеснуть образованностью, уязвлял своего хозяина, купца-самодура Барабошева, неслыханными, самодельными словосочетаниями: "Только два сорта и есть, податься некуда: либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни" . Это в комедии "Правда - хорошо, а счастье лучше". Попробуйте-ка улыбнитесь на улице при словах патриот своего отечества... Лесков и Платонов многим обязаны Островскому.)

Подробности обветшали, - но кроткая, мечтательная веселость и мощное воображение захватывают по-прежнему. Бессмертные лица Катерины Кабановой, Геннадия Несчастливцева, Михаила Бальзаминова написаны с таким милосердным благоволением, что, казалось бы, человеку такая Любовь к другому не по силам. Придуманные такой любовью люди реальнее живых. О них - и об авторе главное сказано Аполлоном Григорьевым: "Имя для этого писателя, для такого большого, несмотря на его недостатки, писателя - не сатирик, а народный поэт". Сказано, разумеется, после "Грозы".

Эта драма - произведение таинственно значительное, из тех, что предопределяют судьбы множества людей, вполне далеких от литературы. Впрочем, таких людей в нашей стране нет. Кому, например, не случилось хоть на троечку написать сочинение о протесте Катерины против чего-то там отжившего - а ее, мол, самоубийство означает на самом деле стремление русского народа к чему-то очень хорошему? А пока мы в невинности ума, кто во что горазд, перевирали драму - драма потихоньку переиначивала нас.

Что молоденькая бездетная купчиха влюбляется издали в привлекательную наружность одетого лучше других молодого человека и мечтает по ночам о том, как славно было бы покататься с ним по Волге - "на лодке, с песнями, либо на тройке на хорошей, обнявшись" , - это, согласитесь, в порядке вещей. Обычная игра природы с человеком. Что, подстрекаемая обстоятельствами, а также малодушным мужем и легкомысленной золовкой, она частично осуществляет свою мечту - дело тоже обыкновенное. Такого свободолюбия, такого протеста и в "Декамероне" сколько угодно. Что избитая, затравленная, опозоренная женщина убегает из дому, где постановлено свести ее в гроб, и бросается в речной омут, когда и возлюбленный от нее отступается, - так ведь и выхода нет другого, если жизнь тошнее смерти. Вспомним хоть карамзинскую "Бедную Лизу": вольнолюбива ли она?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Самуил Лурье - Полное собрание рецензий [litres]](/books/1076062/samuil-lure-polnoe-sobranie-recenzij-litres.webp)