Лидия Яновская - Творческий путь Михаила Булгакова

- Название:Творческий путь Михаила Булгакова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Яновская - Творческий путь Михаила Булгакова краткое содержание

Книга Лидии Яновской посвящена творчеству М. А. Булгакова. В центре внимания автора основные произведения писателя: «Белая гвардия», «Дни Турбиных», «Бег», «Мастер и Маргарита». Одновременно перед читателем раскрывается и весь творческий путь художника. Здесь и рассказ о первых произведениях, с которых начинался М. А. Булгаков-писатель, и творческая история основных произведений, и сценическая история пьес, и анализы черновиков, заготовок и переписки «вокруг»…

Л. Яновская многие годы занимается изучением творчества М. А. Булгакова, она является автором многих статей и публикаций, которые впервые вводили в литературный обиход новые материалы жизни и творчества писателя.

Творческий путь Михаила Булгакова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

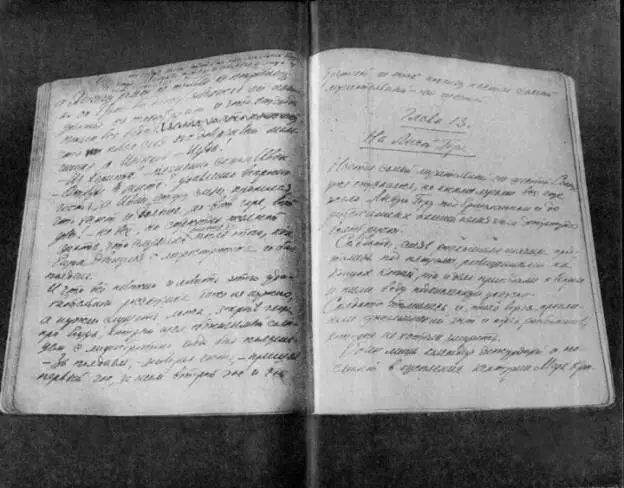

Замыслы не оставляли его. Его последняя записная книжка датирована той зимой. Его записи — то чернилами, то цветным карандашом — размашисты, крупны. Но чаще здесь записи под его диктовку, сделанные Еленой Сергеевной. Ее изящный почерк, ее остро отточенный карандаш…

Записи к роману «Мастер и Маргарита» — осуществившиеся и неосуществившиеся. Записи к «Театральному роману». Записи к новой, задуманной, но уже не написанной пьесе. Следы непонятных исследователю замыслов…

В ту зиму Булгаков продолжал работу над романом «Мастер и Маргарита». Правил роман — до последней возможности сил. Знал роман почти наизусть. Елена Сергеевна читала ему по его просьбе. Он слушал. Диктовал поправки. Иногда диктовал целые страницы. Страницы о посещении буфетчиком врача в конце первой части романа, страницы, без которых немыслимо теперь фантастическое очарование этого романа, написаны в январе 1940 года, незадолго до смерти писателя.

И последнюю главу романа читала Елена Сергеевна. Перед Булгаковым снова вставали пейзажи детства. Низменная и бесконечная равнина за Днепром, открывающаяся с горы, нависшей над маленьким двориком № 13 по Андреевскому спуску, а еще лучше — с высоко расположенной площадки Андреевской церкви или просто с «выступа» в Купеческом саду — огражденного балюстрадой балкона, на котором в ясные вечера толпятся гуляющие и с которого видны Подол, Днепр и низкие заднепровские дали с туманами над водой, болотцами и загадочными лесами… На этом «выступе» в свой последний приезд в Киев Булгаков побывал, прощался…

Елена Сергеевна читала: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами, как загадочны леса. Кто много страдал, кто летел над этой землей, неся на себе непосильное бремя, тот это знает».

Булгаков, прикрыв глаза, вслушивался в текст и диктовал его заново: «Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки. Он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна…» (Он устал, умолк, фраза осталась незаконченной, и издатели романа предполагаемый конец фразы будут помещать в скобках.)

Сколько раз в детстве он сидел вот так над Днепром. Солнце валилось назад, за спину, и высоко на горах расположенный город еще был залит его лучами, еще сверкали купола и золотые кресты на главах, горели и дробились стекла в верхних этажах домов, повернутых на запад. А низкий восточный дальний берег, заслоненный от солнца городом на горах, был темен, печален, тих, и где-то вдали уже загорались огонечки низко расположенной деревни Выгуровщины… Пейзаж детства, с детским ощущением беспредельности и полета, с этим взглядом на землю сверху, мир фантазии, мир мечты…

Елена Сергеевна читала: «Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять… Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже неинтересные и не нужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки…»

И окрашенный печалью расставания навеки пейзаж детства преображался в этих строках, обобщаясь и превращаясь в образ навсегда оставляемой Земли…

1978–1981

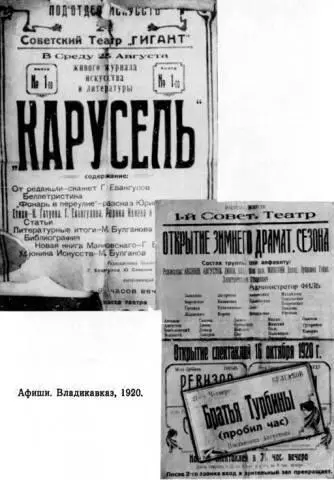

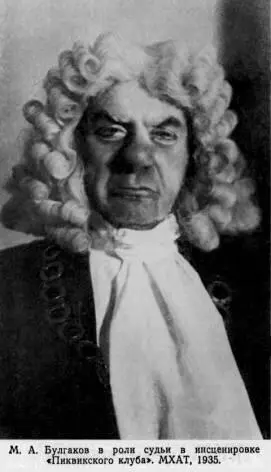

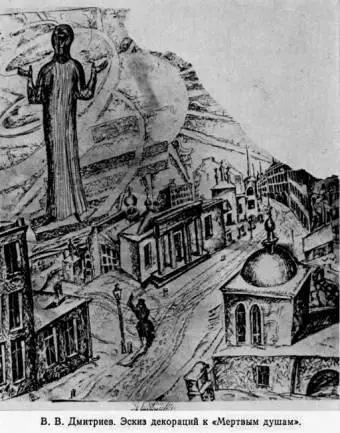

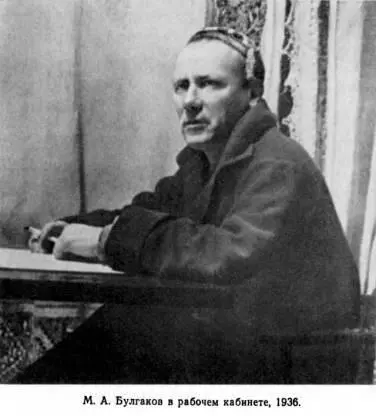

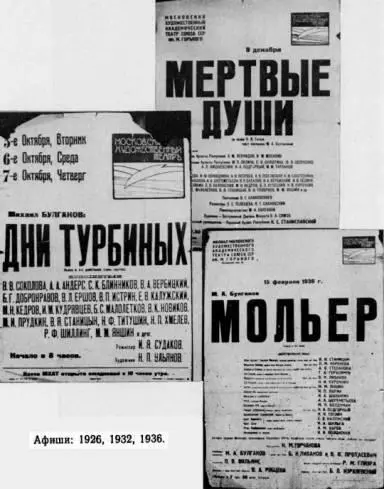

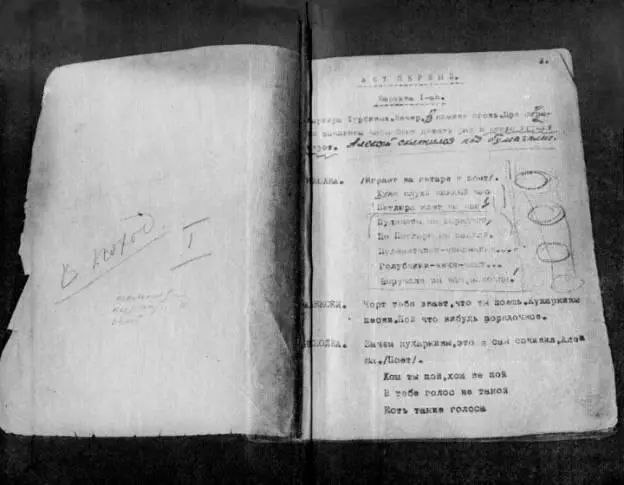

Иллюстрации

Примечания

1

В КЛЭ (2-е изд., 1962) ошибочно указана дата 2 (14) мая

2

Дед писателя, Булгаков Иван Авраамьевич, в немногих найденных мною документах упоминается так: священник села Бойтичи Брянского уезда (1859), священник села Подоляны Орловского уезда (1875) и, наконец, священник Сергиевской кладбищенской церкви в городе Орле (1891). — Центральный государственный исторический архив УССР (Киев), фонд 711, опись 1, дело 11032; Киевский городской архив, фонд 16, опись 465, дело 16366.

3

Документы приводятся впервые. — ЦГИА УССР, ф. 711 (Киевская духовная академия), оп. 1, д. 11032.

4

«Более выдающийся, чем дед со стороны отца» — такую запись о карачевском протоиерее, со слов Михаила Булгакова в конце 20-х годов, сделал друг писателя П. С. Попов. Интереснейшие записи Попова — они будут цитироваться и дальше — находятся в Отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, ф. 218, картон 1269, ед. хр. 6.

5

Михаил (1891), Вера (1892), Надежда (1893), Варвара (1895), Николай (1898), Иван (1900) и Елена (1902).

6

В архиве Киевской духовной академии имеется черновик характеристики, составленной перепуганным начальством академии: Петр Дашкевич «держал себя уединенно, избегая общества, но посещал городскую публичную библиотеку». Потом, сообразив, что уж ни с кем не общаться двадцатичетырехлетний студент не может, добавили (вписано карандашом): «Его же иногда посещали студенты университета». Но и это было подробностью, так сказать, с конца: по процессу киевских народовольцев вместе с Дашкевичем проходило несколько студентов университета (ЦГИА УССР, ф. 711, оп. 3, д. 1592).

7

Труды Н. И. Петрова высоко оценены и современниками, и советским украинским литературоведением. В 1919 году, когда была создана Украинская академия наук, Н. И. Петров стал одним из ее первых академиков.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: