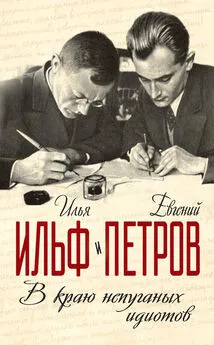

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Название:В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге,

- Год:2005

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 5-94380-044-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове краткое содержание

В книге содержится веская научная критика взглядов предшественников на творчество Ильфа и Петрова. По словам самого автора, эта книга относится скорее не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли. Она показывает несостоятельность мифа об «официальных» писателях — Ильфе и Петрове и истинное значение их творчества. Впервые книга была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre» в 1983 г.

В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ближайшая параллель Лоханкину — это, конечно, «кающиеся интеллигенты» 1920—1930-х гг., не только усматривавшие глубокий смысл во всем происходящем, но выступавшие при этом от имени самой интеллигенции с пафосом и самобичеванием. Такой была в те годы позиция Леонова, Эренбурга, Олеши. Какие конкретно прототипы могли быть у Васисуалия Лоханкина? Упоминание «сермяжной» правды свидетельствует как будто о «почвенных» корнях его мировоззрения, характерных более для Леонова, но сочетание полнейшей пассивности с мазохизмом и самобичеванием заставляет вспомнить об Олеше [139]. «Мы, писатели интеллигенты, должны писать о самих себе, должны разоблачать самих себя, свою «интеллигентность»… Взгляд мой на положение интеллигенции крайне мрачен. Надо раз навсегда сказать следующее: пролетариату совершенно не нужно то, что мы называем интеллигентностью…» [140]— писал Юрий Олеша в 1930 г. «Я хочу перестроиться. Конечно, мне очень противно, чрезвычайно противно быть интеллигентом. Вы не поверите, быть может, до чего это противно. Это — слабость, от которой я хочу отказаться» [141]. Это очень похоже на лоханкинскую манеру упиваться собственным страданием, хлестать «свое горе чайными стаканами» и на вопли писателя в фельетоне Ильфа и Петрова «На зеленой садовой скамейке»:

— Братья, меня раздирают противоречия великой стройки.

— Десятый год они тебя уже раздирают. И ничего, потолстел…

— А все-таки они меня раздирают, и я этим горжусь, Тя-я-я-ажко мне! Подымите мне веки. Нет, нет, не подымайте! Или лучше подымите. Я хочу видеть новый мир… [142]

Менее всего можно считать Лоханкина интеллигентом, отстаивающим собственное мнение. Скорее уже на эту роль мог бы претендовать другой, совсем эпизодический персонаж «Золотого теленка» — укрывшийся в сумасшедшем доме присяжный поверенный И. Н. Старохамский, выдающий себя за Юлия Цезаря. Правда, Старохамский — человек осторожный, и открыто он против советской власти не выступает, но, притворившись сумасшедшим, он обретает наконец долгожданную свободу слова:

— Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам!.. (Т. 2. С. 190).

Любопытно, однако, что образ Кая Юлия Старохамского не вызвал протеста со стороны тех, кто защищал интеллигенцию от Ильфа и Петрова. Почему? Видимо, не только из-за недостаточно внимательного чтения «Золотого теленка». Дело здесь еще в том, что Учредительное собрание не принадлежало к числу тех ценностей, гибель которых (во всяком случае, до последнего времени) склонно было оплакивать большинство русских интеллигентов. Однодневный русский парламент пребывает в традиционном историческом сознании где-то рядом с другими явлениями недолговременной русской свободы — массовыми митингами, Временным правительством, Керенским. Как ни менялись общественные взгляды и воззрения за прошедшие десятилетия, в одном сходились все: в презрении к демократическому премьеру 1917 г. «Главноуговаривающий» — в этом уничижительном прозвище целая философия истории. Власть, которая не бьет сапогом по морде, не сечет шпицрутенами, не высылает миллионы людей в Сибирь, а уговаривает, это, конечно, не настоящая власть. В ироническом контексте — среди воспоминаний зиц-председателя Фунта — упоминался Керенский и в «Золотом теленке»:

— …Фунт сидел при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Александре Федоровиче Керенском…

И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы (Там же. С. 261).

Заметим все же, что, как это часто бывает у Ильфа и Петрова, текст оказывается здесь несколько двусмысленным: «присяжные поверенные» названы во множественном числе, а ведь, кроме Александра Керенского, Россией правил еще только один носитель этого звания — помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов.

Странным образом критики, обидевшиеся за Лоханкина и не заметившие Кая Юлия Старохамского, не увидели, что в «Золотом теленке» действительно есть интересовавший их герой — интеллигент-одиночка и индивидуалист, критически относящийся к окружающему его миру. Это Остап Ибрагимович Бендер, главный герой романа.

Остап с полным основанием подсмеивается над претензиями Лоханкина на интеллигентность. Слова Лоханкина о «великой сермяжной правде», заключающейся в учиненной над ним экзекуции, вызывают у него достаточно ядовитую реакцию:

— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

— Из пятого, — ответил Лоханкин.

— Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? (Там же. С. 156).

Сам Остап не только дошел до «физики» Краевича, но сохранил даже некоторые воспоминания о немецком языке («Вас махен зи? — спрашивал он немца, принявшего его за бюрократа — начальника советского учреждения. — Вас волен зи от бедного посетителя?») и о гимназической латыни; слышал он и о Гомере и Мильтоне. Он ничуть не менее интеллигентен, чем писатели, едущие в литерном поезде. Правда, Д. Заславский утверждал: «Совершенно лишним, чужим, как бы ловко он ни приспосабливался, выглядит Остап в поезде с советскими и иностранными журналистами, который идет на строительство Восточной Магистрали…» [143], но это, по выражению Коровьева из «Мастера и Маргариты», «случай так называемого вранья». Остап чувствует себя среди советских писателей прекрасно, участвует вместе с ними в философских спорах с иностранцами, а одному журналисту, сотруднику профсоюзного органа, даже помогает как собрат и продает ему ценное пособие для писания юбилейных и табельных сочинений [144].

Конечно, эрудиция Остапа пародийна, и застрявшие в его памяти неправильно склоняемые латинские существительные «пуэр, соцер, веспер, генер…» отнюдь не свидетельствуют о глубокой образованности. Но многие ли из послереволюционных интеллигентов могли похвастаться более серьезным знанием классических языков?

Остап не только образованнее Лоханкина. В отличие от Васисуалия Андреевича он вовсе не склонен видеть «великую сермяжную правду» во всем, что происходит вокруг него.

У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Что я, каменщик в фартуке белом… — говорит он Шуре Балаганову (Т. 2. С. 30).

Эти слова весьма многозначительны, и недаром во втором издании (1933 г.) и во всех последующих (включая 5-томное Собрание сочинений 1961 г.) последнюю фразу Остапа пришлось снять [145].Это — цитата из Валерия Брюсова:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: