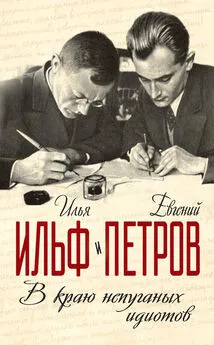

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Название:В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге,

- Год:2005

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 5-94380-044-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове краткое содержание

В книге содержится веская научная критика взглядов предшественников на творчество Ильфа и Петрова. По словам самого автора, эта книга относится скорее не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли. Она показывает несостоятельность мифа об «официальных» писателях — Ильфе и Петрове и истинное значение их творчества. Впервые книга была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre» в 1983 г.

В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все это, конечно, касалось не только бывших вождей. Уже в декабре 1934 г., сразу после убийства Кирова, была расстреляна группа лиц, никак не связанных с его делом, но находившихся под следствием по обвинению в терроре; начались массовые высылки из Ленинграда дворян и других социально чуждых лиц. С 1936 г. происходили публичные осуждения и увольнения с работы и из творческих союзов бывших оппозиционеров и других идеологически вредных элементов; за увольнениями почти всегда следовали аресты. Среди исключенных из Союза писателей были прежние критики Ильфа и Петрова — Селивановский, Трощенко.

Впечатления советского гражданина, вернувшегося из-за границы в то время (чуть попозже Ильфа и Петрова), довольно выразительно передал Эренбург в своих мемуарах. Он вернулся из Испании; на вокзале его встретила дочь Ирина:

Мы радовались, смеялись; в такси доехали до Лаврушинского переулка. В лифте я увидел написанное рукой объявление, которое меня поразило: «Запрещается спускать книги в уборную. Виновные будут установлены и наказаны». «Что это значит?»— спросил я Ирину. Покосившись на лифтершу, Ирина ответила: «Я так рада, что вы приехали!..»

Когда мы вошли в квартиру, Ирина наклонилась ко мне и тихо спросила: «Ты что, ничего не знаешь?..» [228]

Имело ли все происходящее прямое отношение к основным темам творчества Ильфа и Петрова, и в частности к теме последнего задуманного ими романа — к теме карьериста, «Подлеца»? Несомненно. Думать, что «великий террор» был порождением злой воли всемогущего тирана, весьма наивно (особенно курьезно было, когда так рассуждали люди, считавшие себя историческими материалистами). Конечно, немало «подлецов» попало в мясорубку тех лет. Вряд ли мог уцелеть в 1937 г. герой «Бани» Победоносиков с его дореволюционным стажем и побегом из царской тюрьмы: такая же участь (по вероятному предположению А. Белинкова) ждала и Андрея Бабичева из «Зависти». Но каждое из мест, освобождавшееся заслуженными «подлецами» 1920-х гг., занимали новые «подлецы» — такие как герой «Последней встречи» («Человек без профессии»), бывший монтер, ставший в 1930-е гг. «главой целого учреждения»; или председатель «Клоопа». Биографии деятелей этого типа поразительно сходны — все они начинали со скромной «карьерки» руководителей небольших предприятий, а в конце 1930-х гг. внезапно взмыли ввысь. Дальнейшая судьба, естественно, складывалась у разных лиц по-разному — некоторые достигли впоследствии почти космических высот, но вполне стихийным считать такой полет нельзя. Осуществить «великий террор» без сигналов снизу было бы невозможно — сигналы же кто-то должен был подавать. И именно при таких обстоятельствах «подлец» мог широко привлекать для своих целей «Воронью слободку» — ту самую, которую так горячо защищала от Ильфа и Петрова (а заодно, очевидно, и от Зощенко и Булгакова) Н. Я. Мандельштам. Где, как не в недрах коммунальных квартир, создавались самые обильные и разнообразные доносы 1930-х гг.? В «Золотом теленке» рассказывается о кляузах на полярного летчика Севрюгова, которые сочиняли жильцы «Вороньей слободки», — кляузы эти, по словам авторов, могли бы погубить летчика, будь «у Севрюгова слава хоть чуть поменьше той всемирной, которую он приобрел своими замечательными полетами над Арктикой…» (Т. 2. С. 151). Но действие «Золотого теленка» относится к началу 1930-х гг. Что было бы, если бы такая история произошла в конце 1930-х гг.? Ведь всемирная слава у полярного исследователя Р. Самойловича, погибшего во время «ежовщины», была не меньше, чем у ильфопетровского Севрюгова.

Мог ли включиться в такой симбиоз «подлеца» и «Вороньей слободки» также Васисуалий Лоханкин? Конечно, мог. Мы уже отмечали, что никаких черт оппозиционности Лоханкин не обнаруживает; его готовность видеть «великую сермяжную правду» в учиненной над ним экзекуции сближает его скорее с «кающимися интеллигентами» эпохи «великого перелома». А как старательно эти «кающиеся интеллигенты» 1929–1930 гг. клеймили своих заблудших собратьев по перу и требовали осуждения вредителей, мы уже знаем.

В 1936–1937 гг. поддержка лояльной интеллигенцией мудрой политики вождя стала еще более широкой и громогласной, чем прежде. Этому отчасти содействовало то обстоятельство, что «мистика государства» уже начала обретать в конце 1930-х гг. свои традиционные исторические основы: была осуждена концепция М. Н. Покровского, враждебная русской государственности; возобновлена (под названием «Иван Сусанин») долго не допускавшаяся на сцену опера Глинки «Жизнь за царя»; С. Эйзенштейн готовил патриотический фильм об Александре Невском. Интеллигенция отнюдь не склонна была теперь к «отщепенству от государства». О великом счастье быть современником Сталина писали и говорили по случаю принятия новой Конституции А. Н. Толстой, Л. Никулин, К. Федин, М. Слонимский, В. Каверин [229]. Откликнулась интеллигенция и на кампанию против формализма. Снова каялся бывший формалист В. Шкловский, [230]В. Катаев обличал [231]критика Д. Мирского, пропагандировавшего в СССР вредное творчество Д. Джойса; В. Мейерхольд, уже начавший подвергаться нападкам, выступал в Ленинграде с обширным докладом «Мейерхольд против мейерхольдовщины», где солидаризировался, в частности, с осуждением булгаковского «Мольера» [232]. Не очень удачным оказалось выступление Ю. Олеши. Он признался, что его первым ощущением после прочтения статьи против Д. Шостаковича был протест, но затем он понял невозможность «несогласия со страной» и признал, что «и на отрезке искусства партия, как и во всем, права» [233]. «Раздавить гадину» требовали во время зиновьевского процесса писатели, и среди них Артем Веселый, Н. Огнев, А. Свирский, К. Финн, [234]К. Федин, В. Вишневский, Б. Пастернак, Л. Сейфуллина, Ф. Панферов, Л. Леонов. [235]Вынесенный подсудимым смертный приговор поддержали Вишневский, Тренев, Леонов, Лахути, Луговской, Киршон, Шагинян, Инбер, Ясенский; с особыми статьями выступили А. Барто, В. Гусев и другие. [236]

Не менее блестящая плеяда имен поддержала осуждение Пятакова, Радека и других в январе 1937 г. Резолюция президиума ССП была подписана, наряду с Фадеевым и Сурковым, также Вс. Ивановым, Новиковым-Прибоем, Пильняком, Треневым, Шагинян, Сельвинским, Мирским и другими. Тут же стихи В. Гусева: «Каждая пядь советской земли властно требует их расстрела!», статьи А. Н. Толстого «Сорванный план мировой войны», Н. Тихонова «Ослепленные злобой», К. Федина «Агенты международной контрреволюции», Ю. Олеши «Фашисты перед судом народа» (концовка: «Все враги… будут уничтожены!»), М. Шагинян «Чудовищные ублюдки», Вс. Вишневского «К стенке!», И. Бабеля «Ложь, предательство, смердяковщина», Л. Леонова «Терроризм», А. Платонова «Предел злодейства», С. Маршака, А. Новикова-Прибоя, В. Шкловского, Л. Славина и многих других [237]. Над многими из требовавших «раздавить гадину» уже занесен был меч, и вполне вероятно, что их усердие (как и старания остальных участников этого хора) подогревалось страхом за собственную жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: