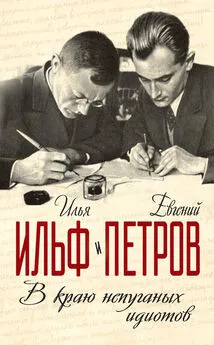

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Название:В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге,

- Год:2005

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:ISBN 5-94380-044-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Лурье - В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове краткое содержание

В книге содержится веская научная критика взглядов предшественников на творчество Ильфа и Петрова. По словам самого автора, эта книга относится скорее не к литературоведению, а к другой области — к истории русской общественной мысли. Она показывает несостоятельность мифа об «официальных» писателях — Ильфе и Петрове и истинное значение их творчества. Впервые книга была опубликована в Париже издательством «La Presse Libre» в 1983 г.

В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Михайлова поддержали его единомышленники. В. Петелин признал мысль о создании «Мастера и Маргариты» в полемике с «одесской школой» одной из «серьезных и глубоких мыслей», высказанных в литературе о Булгакове [19] Петелин В. Михаил Булгаков: Жизнь. Личность. Творчество. М., 1989. С. 481.

. Глобальное расширение такой характеристики Ильфа и Петрова мы находим у И. Р. Шафаревича. Осуждение обоих писателей он увязывает с общей идеей «русофобии» и козней «Малого народа» против «Большого». «Кажется, пора бы пересмотреть и традиционную точку зрения на романы Ильфа и Петрова, — пишет Шафаревич. — В мягкой, но четкой форме в них развивается концепция, составляющая, на мой взгляд, их основное содержание. Действие их как бы протекает среди обломков старой русской жизни, в романах фигурируют дворяне, священники, интеллигенты — все они изображены как какие-то нелепые, нечистоплотные животные, вызывающие брезгливость, отвращение. Им даже не приписывается каких-то черт, за которые можно осудить человека. На них вместо этого ставится штамп, имеющий целью именно уменьшить, если не уничтожить чувство общности с ними, как с людьми, оттолкнуть от них чисто физиологически: одного изображают голым, с толстым отвисшим животом, покрытым рыжими волосами, про другого рассказывают, что его секут за то, что он не гасит свет в уборной…» [20] Шафаревич И. Русофобия // Наш современник. 1989. № 11. С. 17.

Ссылок на Ильфа и Петрова в статье Шафаревича нет, и приведенные им примеры (из «Золотого теленка») требуют комментария. В первом случае речь идет о художнике-деляге, спешившем как можно скорее получить заказ на портрет ответственного товарища: «…из-за угла вынесся извозчичий экипаж. В нем сидел толстяк, у которого под складками синей толстовки угадывалось потное брюхо.

Общий вид пассажира вызывал в памяти старинную рекламу патентованной мази, начинавшуюся словами: «Вид голого тела, покрытого волосами, производит отталкивающее впечатление!»» (Т. 2. С. 98). Образ действительно малопривлекательный, но ни из чего не видно, что владелец потного брюха должен быть причислен к «обломкам старой русской жизни», «дворянам, священникам, интеллигентам», и нет никакого указания на его принадлежность к Большому или, напротив, Малому народу. Во втором случае речь идет о том же Васисуалии Лоханкине; заметим, что люди, совершавшие над ним экзекуцию, по своим воззрениям (Там же. С. 151) довольно близки И. Шафаревичу.

Перед нами, как видим, суровый и решительный приговор Ильфу и Петрову, вынесенный авторами самых различных направлений [21] Ср.: Иванов Вяч. Вс. О применении точных методов в литературоведении// Вопр. лит. 1967. № 10. С. 126; Пименов Р. О науке, об истории, о нравственности // Нева. / 988. № 8. С. 170; Костиков Вяч. О «феномене Лоханкина» и русской интеллигенции //Огонек. 1988. № 49. С. 7.

. В большой работе о рукописях Булгакова Мариэтта Чудакова высказала— походя, как нечто само собой разумеющееся, — распространенное мнение о трактовке темы «интеллигенция и народ» в «Золотом теленке», сославшись на осуждение Васисуалия Лоханкина как на «хрестоматийный пример» [22] Чудакова М. О. Архив М. А. Булгакова: Материалы для творческой биографии писателя // Зап. Отдела рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. М., 1976. Вып. 37. С. 71 (примеч. 110).

.

Итак перед нами взгляд, ставший уже хрестоматийным. Как велика сила воздействия этого взгляда, мы уже видели на примере М. Каганской, извинявшейся перед «людьми 30-х годов» за былую привязанность к Ильфу и Петрову. Еще более твердо усвоил хрестоматийный взгляд Марк Поповский: «Для того чтобы в 1937 году войти в доверие к Сталину… нужно было совершить какие-то действия…»— объяснял он в статье о К. Симонове. «Илья Ильф и Евгений Петров сочиняли заказные пасквили на русскую интеллигенцию…» [23] Поповский М. Идеальный советский писатель// Континент. 1980 . № 24. С. 305.

Какие именно «заказные пасквили» сочиняли Ильф и Петров? При чем тут 1937 год, в начале которого Ильф умер? М. Поповский явно не задается подобными вопросами: «сочиняли», и все тут. М. Каганская деликатнее и осторожнее, но и ей даже не пришла в голову мысль, что люди, которые в 1930-е гг. «попросту не заметили» романов Ильфа и Петрова, а «тридцатилетие спустя, заметив — обиделись», могли и ошибиться в своих запоздалых обидах, что вопрос этот, во всяком случае, требует проверки на источниках — сочинениях самих писателей.

Вынося приговор Ильфу и Петрову, его судьи не очень беспокоились об обосновании этого приговора: нетрудно показать, что в ряде случаев они не только не подвергли серьезному разбору, но даже не прочли как следует осуждаемые ими романы.

Оправдывая свою позицию перед возможными защитниками Ильфа и Петрова, Н. Мандельштам писала: «Многие обидятся за упомянутые вскользь «Двенадцать стульев». Я сама смеялась и смеюсь над разными жульническими эпизодами и ахаю, как это авторы осмелились написать, что Остап Бендер с прочими жуликами, войдя в писательский вагон, едущий по вновь открытой линии Турксиба, растворился среди своих пишущих собратий и всю дорогу проехал неузнанным и неразоблаченным. Но над «Вороньей слободкой» смеяться грех» [24] Мандельштам Н. Я. Воспоминания. С. 348.

. К сожалению, однако, это объяснение еще более усиливает недоумение тех, кто способен обидеться за упомянутые вскользь «Двенадцать стульев». Более того, при самом уважительном отношении к Н. Мандельштам поклонники этого романа не могут поверить утверждениям писательницы, что, читая «Двенадцать стульев», она смеялась над сценами в писательском вагоне и была обижена описанием «Вороньей слободки». Дело в том, что ни «Воронья слободка», ни «унылый идиот» Лоханкин, ни писательский поезд, направляющийся на открытие Турксиба, вообще не упоминаются в «Двенадцати стульях»: все это сцены из другого романа — из «Золотого теленка». Легко представить себе, как отнеслась бы Н. Мандельштам к автору, который, критикуя Мандельштама, ухитрился бы перепутать его основные сочинения! Кстати, и в «Золотом теленке» Остап устроился в писательском вагоне один, а не с «прочими жуликами». Остап Ибрагимович действительно не уступал в интеллигентности братьям-писателям, но Шура Балаганов, Паниковский и Козлевич все же вызвали бы подозрения даже среди членов СП.

Так же плохо помнил романы Ильфа и Петрова и Варлам Шаламов, одобривший Н. Мандельштам за то, что она «не прошла мимо омерзительного выпада Ильфа и Петрова против интеллигенции в «Двенадцати стульях»» [25] Переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам // Знамя. 1992. № 2. С. 172.

. Как и Н. Мандельштам, вспоминая осуждаемых им писателей, Шаламов путал давно читанные им «Двенадцать стульев» с «Золотым теленком». Впрочем, у него был свой счет к писателям: он ставил им в вину образ «фармазона Остапа Бендера», отражавший, как ему казалось, «моду на налетчиков», проявившуюся в сочинениях Бабеля, Леонова, Каверина и других [26] См.: Шаламов В. Левый берег. М., 1989. С. 449.

. Вражда Шаламова к уголовникам имела веские основания: с уголовниками Шаламов встречался в лагерях, где эти «социально близкие» заключенные были почти полными хозяевами и издевались над «врагами народа». Но могли среди лагерных «блатарей» оказаться Остап Бендер? Это очень сомнительно: профессиональным уголовником Остап не был, «кодекс чтил» и попасть в заключение мог скорее по политической статье — за нарушение государственной границы или «измену родине».

Интервал:

Закладка: