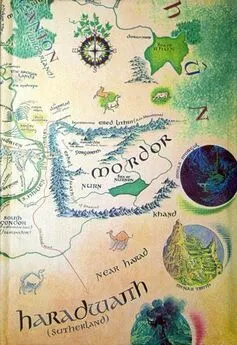

Том Шиппи - Дорога в Средьземелье

- Название:Дорога в Средьземелье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лимбус Пресс

- Год:2003

- Город:СПб

- ISBN:5–8370–0181–6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Том Шиппи - Дорога в Средьземелье краткое содержание

Фундаментальное исследование творческого мира Дж. Р.Р. Толкина, предпринятое его другом и преемником на кафедре английской литературы. «Властелин Колец» как философски–лингвистическая эпопея. Порождающая поэтика в качестве магического кольца. Языковые и литературные корни.

Подлинная энциклопедия Дж. Р. Толкина и толкинизма.

Впервые на русском языке.

От переводчицы «Властелина Колец» Марии Каменкович.

Для продвинутого и отчасти задвинутого читателя.

Дорога в Средьземелье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но даже тупики иногда на что–то годятся. Например, данный конкретный тупик наводит сразу на несколько мыслей. Вот одна из них. Толкин считал, что слово «хоббит» пришло извне и не укоренено в древности, и тем не менее он не успокоился, пока не выработал для него приемлемую этимологию. «В глубокой норе жил–был хоббит». Всем известно, что именно этой фразой начинается повесть Толкина «Хоббит». Откроем теперь последнюю страницу последнего приложения к «Властелину Колец». Правда, начальная фраза «Хоббита» там не повторяется, зато нам сообщается что слово «хоббит» произошло якобы из древнеанглийского, от *hol–bytla — «в норе живущий», или «норы строящий». Holbytla — «реконструированное» слово. Оно никогда нигде не было зафиксировано, но существовать в принципе могло, более того, вполне вероятно, что и правда существовало — как и реконструированное готское слово *dvaírgs. Толкиновская этимология превращает магическую фразу, продиктованную воображением, в тавтологию: «В земле была норка, а в норке жил норный житель…» А чего вы, собственно говоря, ожидали? Ведь вдохновение — это подчас воспоминание о чем–то, что и правда могло существовать и в таком случае подчинялось жестким законам лингвистической истории. В таком случае слово hobbit стояло бы в одном ряду с dwarves, но ни в коем случае не с elfin.

Один возможный источник Толкин все–таки признавал — роман Синклера Льюиса [154]«Бэббит» (1922). В этом романе рассказывается о том, как довольный собой и жизнью американский бизнесмен обрел самого себя, но это обретение стоило ему положения в обществе и выбило его из привычной колеи. Путешествие Бильбо и перемены, которые происходят с хоббитом за время Путешествия, выдают некоторую связь с этим романом. А вот что Толкин отрицал категорически, так это связь слова «хоббит» со словом «кролик» (rabbit), между тем как многие критики находили возможным такую связь усмотреть. Толкин писал: «Когда тролль называет Бильбо — «кролик ты вонючий», то это не более чем образчик обычного вульгарного тролличания… так же как словечко «крысенок» (так, впав в ярость, называет Бильбо Торин. — Пер.) — образчик гномьего (dwarfish — sic! — Т. Ш.) дурного тона и гномьей вредности» (129). «Уж конечно, кто–кто, а кролики здесь ни при чем!» — так утверждал Толкин и позже. Однако текст содержит свидетельства противного, поскольку не одним только троллям при виде Бильбо в голову приходят мысли о кроликах. В шестой главе «Хоббита», наблюдая за орлом, который точит клюв, Бильбо и сам сравнивает себя с кроликом: «…не употребят ли меня орлы на ужин вместо кролика?» — опасается он. Тремя страницами позже та же мысль приходит в голову и орлу: «Что ты трусишь? Не кролик ведь. Даже если ты и похож на кролика…» В главе XVI Торин трясет Бильбо, «как кролика», а ранее Беорн — персонаж грубый и бесчувственный — тыча господина Бэггинса пальцем в жилет, замечает: «Кролик–то наш, похоже, отъелся!» В некотором смысле это — месть за оскорбление, которое чуть было не нанес Беорну Бильбо, когда заподозрил, что способность Беорна «менять шкуру» означает, что он — «меховщик», который «выделывает кошку под кролика, когда не получается под белку». Однако множественность наименований дает новый ключ к тому, как в действительности развивалась мысль Толкина начиная с 1915 года, когда в стихотворении «Поступь гоблинов» он употребил неологизм собственного изобретения coney–rabbits.

Rabbit — слово особенное. ОСА не находит для него «бесспорной этимологии» и оказывается не в состоянии проследить его историю до 1398 года. Со словом coney или сиппу дело обстоит немногим лучше: оно восходит к 1302 году. Есть еще слово bunny (130). Обычно это — беличья кличка и до XVII века не встречается. Слово «кролик» переводится на разные европейские языки по–разному (французское lapin, немецкое kaninchen ), а древнеанглийского или древнескандинавского названия и вовсе не существует [155]. Это необычно. Например, английское слово hare — «заяц» имеет древнеанглийский эквивалент (hard), по–немецки заяц — base, по–древнескандинавски — heri и так далее. То же самое со словами «хорек» (weasel), «выдра» (otter), «мышь» (mouse) или «барсук» (brock), да и большинством слов, обозначающих привычных млекопитающих Северной Европы. Причина этого, конечно, в том, что кролики — иммигранты: они появились в Англии только в тринадцатом столетии. Их импортировали и разводили ради меха. Часть из них убежала на волю, как это произошло с куницами и нутриями. И им удалось ассимилироваться. Для нас важно то, что, возможно, среди носителей английского языка и один человек из тысячи не осознает того факта, что слово «кролики» — rabbits — не имеет древнеанглийских корней! Оно принципиально отличается от слов «мышь» (mouse, древнеанглийское mýs) или «хорек» (weasel, древнеанглийское weselas), но все англичане воспринимают его как родное, английское, исконное. Кроме того, кролики, наряду с мудрыми совами (древнеанглийское úlan) и хитрыми лисами (древнеанглийское fuhsas), завоевали себе прочное место в народном воображении, и сделать с этим ничего нельзя. Но если бы слово rabbit услышали древний англосакс или скандинав, оно показалось бы им необычным, а то и вовсе чудным. Случай с кроликами доказывает, что неологизмы могут быть не только искусственно введены в язык, но могут и врасти в него как органическая часть — конечно, лишь постольку, поскольку данный неологизм оказывает подобающее почтение глубинным структурам этого языка и мысли. «Если чужеземное слово случайно упадет в реку языка, — писал Якоб Гримм, — волны будут перекатывать его до тех пор, пока оно не окрасится в цвет этого языка и слово, вопреки своей иноземной сущности, не перестанет выглядеть чужеродным» [156].

Это сочетание — «анахронизм плюс привычность» — несомненно, имеет некоторое отношение и к хоббитам. Когда Бильбо Бэггинс впервые предстает перед нами крупным планом, он «стоит у входа в свою нору и посасывает длинную деревянную трубку». Позже курение выступает уже не просто как характерный для хоббитов обычай, но поистине как их основная характеристика. «Это единственный вид искусства, который мы с полным основанием можем объявить своим собственным изобретением», — пишет Мерри. Однако что именно курят хоббиты, что кладут они в свои трубки? «Курительное зелье», или «лист», уверенно говорится в прологе к «Властелину Колец». Почему не сказать просто «табак» (tobacco) — ведь именно о табаке, по–видимому, идет здесь речь, и именно о нем говорится как о «разновидности растения Nicotiana»} А потому, что это слово прозвучало бы здесь неуместно. Оно заимствовано из некого неизвестного языка Карибского ареала через посредство испанского только после открытия Америки и достигло английского языка не раньше XVI столетия. Больше всего оно напоминает слова potato («картофель») и tomato («помидор»), тоже обозначающие новые в Европе растения, завезенные из дальних стран и принятые в Англии на ура; слова эти натурализовались очень быстро, но их чужеродность и сегодня бросается в глаза, прежде всего благодаря их фонетической структуре. Словосочетание «трубочное зелье» выдает желание Толкина во что бы то ни стало ввести в свой мир эту обычную примету английской современности, которая, как он знал, в древнем мире эльфов и троллей существовать никак не могла, и анахронизм которой, благодаря слову, звучащему так явно по–иностранному, как «табак» (tobacco), сразу бросился бы в глаза. В «Хоббите» Бильбо еще использует слово tobacco, а немного позже в устах Гэндальфа звучит и слово «помидоры» — tomatoes — но только в первом издании! Впоследствии «холодный цыпленок с помидорчиками» уступает место «холодному цыпленку и маринованным огурчикам» [157], и, таким образом, иностранный овощ оказывается за бортом. «Картофель», правда, остается, более того — это главная составляющая фирменного блюда Папаши Гэмги. Сын его тем не менее норовит ассимилировать слово и говорит не potatoes, a taters (131): это для английского уха несколько привычнее. В другом месте Толкин отмечает, что это слово было заимствовано разговорным валлийским из разговорного английского в форме tatws — так оно звучит гораздо более неразборчиво (132). Однако по большому счету сцена, в которой Сэм беседует с Голлумом про «клубни» — taters, представляет собой целый ворох анахронизмов. Хоббиты едят кроликов (Сэм называет их coneys), вздыхают по картошке («клубням», taters ), и при этом табак («курительное зелье», pipeweed) у них весь вышел. Сэм предлагает Голлуму: давай, я приготовлю для тебя в будущем кое–что получше — «жареную рыбу с картошкой». Нет ничего более «английского» [158]! Но и ничего менее «древнеанглийского» тоже. Однако по отношению ко многим культурным границам хоббиты находятся по нашу сторону.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: