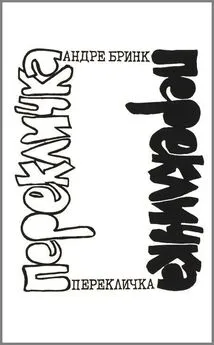

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды

- Название:Перекличка Камен. Филологические этюды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0317-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды краткое содержание

Сборник посвящен произведениям русской литературы XIX – начала XXI века – от поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до стихотворений И. А. Бродского и прозы С. Д. Довлатова и Б. Акунина. Рассматриваются подтексты, интертекстуальные связи, поэтика и символика. Тексты, вошедшие в эту книгу, разнообразны в жанровом отношении: научные работы, научно-популярные статьи и очерки, эссе, беллетристические опыты.

Перекличка Камен. Филологические этюды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Город был изначально отмечен печатью лишений и смерти. Он был построен на костях тысяч безымянных строителей. Один из островов невской дельты народ прозвал Голодаем. В городской цитадели по обвинению в государственной измене Петр казнил сына – царевича Алексея. «Быть Петербургу пусту», – вцепившись в решетку оконца, истошно кричала Алексеева мать Евдокия Лопухина, насильственно постриженная в монахини великим Петром – бывшим супругом и сыноубийцей. И крик этот столетиями кружил в морозном воздухе над площадями и каналами прекрасного города-призрака. Но все эти жертвы несравнимы с бесконечной чередой смертей в великой войне – в долгие ночи и дни ленинградской блокады.

Петербург не походил на большинство городов империи, в том числе и на Москву. Уникален был состав его населения: очень много чиновников, иностранцев. Множество военных – в столице были расквартированы гвардейские полки, целые районы обозначались по названиям полков, город просыпался под бой барабанов – сигнал на подъем. Как писал Пушкин:

А Петербург неугомонный

Уж барабаном пробужден.

Встает купец, идет разносчик,

На биржу тянется извозчик,

С кувшином охтинка спешит,

Под ней снег утренний хрустит.

Проснулся утра шум приятный.

Открыты ставни; трубный дым

Столбом восходит голубым,

И хлебник, немец аккуратный,

В бумажном колпаке, не раз

Уж отворял свой васисдас .

Как все мерно и чинно! И купец, и разносчик, и извозчик, направляющийся к месту стоянки (на биржу), и жительница окраинной Охты с кувшином молока на продажу, и немец – хозяин булочной, открывающий окошко покупателю, – все они словно живут по заведенному Петром регулярному принципу. Не то, совсем не то в Москве, в которую въезжает пушкинская Татьяна:

Уже столпы заставы

Белеют; вот уж по Тверской

Возок несется чрез ухабы.

Мелькают мимо будки, бабы,

Мальчишки, лавки, фонари,

Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы, сани, огороды,

Купцы, лачужки, мужики,

Бульвары, башни, казаки,

Аптеки, магазины моды,

Балконы, львы на воротах

И стаи галок на крестах.

Улица, даже центральная, какой Тверская была и в пушкинское время, – ухабистая. Зимой снег с московских улиц не убирался – убирался только с тротуаров, так что, переходя на другую сторону, надо было карабкаться на горку. На проезжей части образовывались страшные ухабы. Во время весенней распутицы проехать было почти невозможно, от далеких поездок по городу воздерживались. Взгляду Татьяны, трясущейся в возке, открывается пестрая смесь: обитатели города, постройки, фонари, сады, улицы, торговцы-азиаты из экзотической Бухары, сани, огороды, будто в деревне, опять люди и опять дома, модные магазины, галки, обсевшие кресты бесчисленных московских храмов… Никакого порядка, никакой иерархии и логики.

Несмотря на все неудобства, Москва больше благоприятствовала долгой и счастливой жизни. Смертность в Петербурге была несравнимо выше. Но он все равно манил – великолепный, подвижный, странный. На протяжении XIX столетия Петербург поглотил множество писательских судеб. Русские литераторы этого века обычно рождались в Москве или в провинции. Но творили и умирали они почти все в Петровом граде. Так, Пушкин и Достоевский появились на свет в Первопрестольной, но проявили свой дар на берегах Невы, Петербургу посвятили главные свои творения и в нем же простились с жизнью.

Москва – полудеревянная и полудеревенская. Петербург – союз камня и воды. Союз, полный скрытой, а иногда и явной вражды. Вражда взрывалась катастрофой, когда Нева, гонимая против течения западным шквалом, вздымалась яростью и бросалась на город. Имя Петр, заложенное в фундамент названия города, значит по-гречески камень.

Физиономия Москвы была полуазиатской. Названия иных ее улиц – татарские, как Балчуг от «балчех» – грязь, болото, а одно даже арабское: Арбат – от «рабад» – пригород, предместье. И совсем неудивительно звучит в их окружении имя «Китай-город». К далекой Поднебесной оно, впрочем, никакого отношения не имеет, а происходит не то от тюркского слова, означавшего «крепость», не то от словечка «кита» – связка жердей для строительства укреплений.

До конца XIX века Первопрестольная не видала каменных построек выше трех этажей. Петербургские четырех– и пятиэтажные дома москвичи почитали сущими небоскребами. Все изменилось на рубеже столетий: Москва буржуазная, предпринимательская стала строить высоченные доходные дома и быстро обогнала Питер.

Петербургский пейзаж – это архитектурный вид. Москва тешила глаз буйными садами – писатель Михаил Загоскин, чей роман «Юрий Милославский» бесцеремонно украл гоголевский Хлестаков, в начале 1840-х годов насчитал в городе тысячу двадцать четыре частных сада.

Петербург, полумиражный, невозможный, всеми массами камня и воды вытеснял человека из пространства и побуждал писателей к самоотчуждению, к рефлексии над пережитым и прочувствованным. Бесконечный ритм его колоннад завораживал поэтов, отпечатываясь и в фактуре стиха, и в его внутреннем ритме, в его дыхании.

Русская литература открыла и постигла Петербург в эпоху Пушкина и Гоголя, осознав его как противоположность Москве. Град Петров, поэтический Петрополь – великолепный и пугающий своей холодной, какой-то бесчеловечной красотой. Город, панорамы которого настолько изысканны и совершенны, что подобны декорациям и кажутся оптической иллюзией. Петербург еще менее, чем Москва, верит слезам: жестоко испытывает своих обитателей, обрекая их на гибель или преображая. Город черных, как бездна, зим и белых ночей с их чудесным, но мертвенным светом. Город полуфантастический, о котором Аркадий, герой Достоевского из романа «Подросток», сказал: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: “А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?”» Пушкин запечатлел и его темный, и его светлый лики, Гоголь, Достоевский – его демоническую душу. «К середине девятнадцатого столетия отражаемый и отражение сливаются воедино: русская литература сравнялась с действительностью до такой степени, что когда теперь думаешь о Санкт-Петербурге, невозможно отличить выдуманное от подлинно существовавшего. <���…> Современный гид покажет вам здание Третьего отделения, где судили Достоевского, но также и дом, где персонаж из Достоевского – Раскольников – зарубил старуху-процентщицу». С этим суждением Иосифа Бродского трудно не согласиться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: