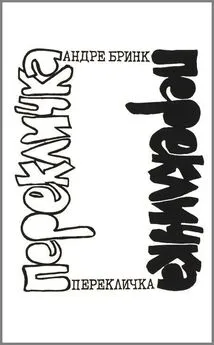

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды

- Название:Перекличка Камен. Филологические этюды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0317-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды краткое содержание

Сборник посвящен произведениям русской литературы XIX – начала XXI века – от поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до стихотворений И. А. Бродского и прозы С. Д. Довлатова и Б. Акунина. Рассматриваются подтексты, интертекстуальные связи, поэтика и символика. Тексты, вошедшие в эту книгу, разнообразны в жанровом отношении: научные работы, научно-популярные статьи и очерки, эссе, беллетристические опыты.

Перекличка Камен. Филологические этюды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

445

Измайлов Р.Р. Хронос и Топос: Поэтический мир И. Бродского. Саратов, 2010. С. 116.

446

Там же. С. 116. Ср.: Измайлов Р. Языковой миф Иосифа Бродского // «Чернеть на белом, покуда белое есть»: Антиномии Иосифа Бродского: Сб. статей. Томск, 2006. С. 191.

447

Лотман М.Ю. Поэт и смерть (из заметок о поэтике Бродского) // Блоковский сборник. Tartu, 1998. Вып. 14. С. 189.

448

Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. С. 276.

449

Ранний вариант последних двух строк: «наколов на буквы пером слова, / как сложенные в штабеля дрова». См.: Бродский И . Стихотворения и поэмы (основное собрание). – http://www.lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_poetry.txt.

450

Петрович-Филипович М. Мотив «конца» в цикле Сумерки Баратынского и сборнике Урания Бродского. – http://www.russian.slavica.org/article61.html.

451

Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским / Вступ. ст. Я. Гордина. М., 1998. С. 45. О философском наполнении этого образа см.: Плеханова И.И. Метафизическая мистерия Иосифа Бродского. Поэт времени. 2-е изд., перераб. Томск, 2012. С. 154–155.

452

Положительные сантименты – самое тяжелое дело на свете. Интервью Людмиле Болотовой и Ядвиге Шимак-Рейфер (1993) // Бродский И. Большая книга интервью / Сост. и фотографии В. Полухиной. М., 2000. С. 628.

453

Из многочисленных исследований стихотворения ограничусь указанием на статью: Долинин А.А. Воздушная могила: О некоторых подтекстах стихотворения Иосифа Бродского «Осенний крик ястреба» // Эткиндовские чтения II–III: Сб. статей по материалам Чтений памяти Е.Г. Эткинда / Сост.: П.Л. Вахтина, А.А. Долинин, Б.А. Кац. СПб., 2006. С. 276–292.

454

См.: Грибовский В.Ю. Броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин» // Гангут. СПб., 1999. Вып. 18; электронная версия: http://tsushima.su/RU/libru/i/Page_6/page_13/grib-apraksin/.

455

В зимнюю пейзажную рамку вставлено и воспоминание об утраченной возлюбленной в стихотворении «Заморозки на почве и облысенье леса…» (1975–1976).

456

Однако выбор имени погибшего первопроходца был, несомненно, продиктован тем, что его именем был назван ледокольный пароход, совершивший двацатишестимесячный дрейф (с 23 октября 1937 г. до 13 января 1940 г.) в тисках тяжелого льда; «Георгий Седов» не погиб, а был освобожден из ледового плена другим ледоколом. См.: Папанин И.Д., Зубов Н.Н. Седовцы / Научная ред. Н.Н. Зубова. М.; Л., 1940; электронная версия: sedovo.narod.ru/SEDOVTSY1. html; см. также статью «“Георгий Седов” (пароход)» в Википедии.

457

Цитируется статья «Седов Георгий Яковлевич» из «Российского энциклопедического словаря»; электронная версия: http://enc.mail.ru/article/1900441560.

458

Вместе с тем Бродский пародирует советскую идеологему «завоевания Севера»: флаг отмечает отвоеванное место и противостоит «басурманину» – иноземцу.

459

Искусство поэзии. Интервью Свену Биркертсу (1982) // Бродский И. Большая книга интервью. С. 96, пер. с англ. И. Комаровой.

460

Европейский воздух над Россией. Интервью Анни Эпельбуэн (1981) // Бродский И. Большая книга интервью. С. 143.

461

Измайлов Р.Р. Хронос и Топос. С. 129.

462

Полухина В. Авторское «Я» в изгнании // Полухина В. Больше самого себя: О Бродском. Томск, 2009. С. 39. Цитируются стихотворение «Декабрь во Флоренции» (1976 – II; 384) и поэма «Горбунов и Горчаков», 1968 – III; 126–127). См. подробнее о соотношении между человеком, словом и духом в поэзии Бродского: Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. N.Y.; Sydney; Cambridge, 1989. P. 169–181.

463

Полухина В. Больше одного: двойники в поэтическом мире Бродского // Полухина В. Больше самого себя. С. 77. См. подробнее о мотиве пожирания вещей словами у Бродского: Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. P. 152–168.

464

Полухина В. Сходное в различном // Полухина В. Больше самого себя. С. 231. В. Полухина цитирует поэму «Горбунов и Горчаков» (1968): «Как быстро разбухает голова / словами, пожирающими вещи» (II; 126).

465

Там же. С. 235.

466

Поэтому утверждение, что «в черно-белом пространстве Бродского черное – жизнь, а белое смерть» ( Келебай Е. Поэт в доме ребенка: Пролегомены к философии творчества Иосифа Бродского. М., 2000. С. 56), оказывается односторонним.

467

Там же. С. 49.

468

Настигнуть утраченное время. Интервью Джону Глэду (1979) // Бродский И. Большая книга интервью. С. 110.

469

Письмо Горацию (1995) // Бродский И. Соч.: [В 7 т.]. Т. 6. С. 377, пер. с англ. Е. Касаткиной.

470

Бродский И. Соч.: [В 7 т.]. Т. 5. С. 92–93.

471

Тименчик Р.Д. Монолог о комментарии // Тименчик Р. Что вдруг: Статьи о русской литературе прошлого века. Иерусалим; М., <2008>. С. 589.

472

Впервые: Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. 2007. № 5. Переиздано в кн.: Ранчин А.М. Древнерусская словесность и ее интерпретации: Маргиналии к теме. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. Печатается с дополнениями.

473

Она задана уже заглавием «Часть речи»: цикл – часть русской речи, часть русской поэзии, ее своеобразная манифестация.

474

Образ листа – обагренного князя соотнесен с царственным багрянцем листвы в пушкинской «Осени»: «В багрец и в золото одетые леса» (III–I; 320). В Древней Руси (Бродский мог учитывать это) князья часто носили верхнюю одежду красного цвета «разных тонов до пурпурного и малинового». – Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой трети XIII вв. СПб., 2003. С. 575.

Образ осени в стихотворении Бродского намеренно противоречив: он соотнесен и с пушкинским образом творческой осени, и одновременно с образом бесплодной осени – символом оскудения из стихотворения Е.А. Баратынского «Осень». В цикле «Часть речи» соотнесенность с «Осенью» Баратынского особенно значима для стихотворения «Заморозки на почве и облысенье леса…». См. об этом: Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001. (Новое литературное обозрение. Серия «Научная библиотека»). С. 245–246.

К автоинтертекстуальному фону стихотворения «Узнаю этот ветер, налетающий на траву…» относится также, по-видимому, стихотворение Бродского «Ты ветер, дружок. Я твой / лес…» (III; 265), адресованное М.П. Басмановой. Это стихотворение в «Сочинениях» Бродского датировано 1983 г., но Лев Лосев убедительно доказывает, что на самом деле оно написано в 1963 или 1964 г. – на десять с лишним лет раньше, чем цикл «Часть речи». См.: Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006. (Серия «Жизнь замечательных людей». Вып. 1220 (1020)). С. 296, примеч. 163. Таким образом, ветер в стихотворении из цикла «Часть речи» ассоциируется с М.Б., с ее покоряющей властью, а лист («обитатель» леса) – с лирическим «я», «раненным» любовью; мнимая «пейзажная» зарисовка первого четверостишия прочитывается как иносказательное, словно табуированое выражение любовной темы, открыто явленной в других текстах цикла.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: