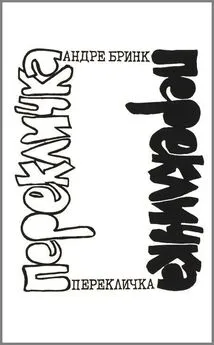

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды

- Название:Перекличка Камен. Филологические этюды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0317-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды краткое содержание

Сборник посвящен произведениям русской литературы XIX – начала XXI века – от поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до стихотворений И. А. Бродского и прозы С. Д. Довлатова и Б. Акунина. Рассматриваются подтексты, интертекстуальные связи, поэтика и символика. Тексты, вошедшие в эту книгу, разнообразны в жанровом отношении: научные работы, научно-популярные статьи и очерки, эссе, беллетристические опыты.

Перекличка Камен. Филологические этюды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

585

Ср. характеристику метрических экспериментов В.К. Тредиаковского как барочных, неприемлемых для новой классицистической эстетики: Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984. С. 39–40. Влияние барокко сказалось и на терминологии В.К. Тредиаковского: так, его излюбленный термин «острая мысль» восходит к барочному «acutum». См.: Топоров В.Н. У истоков русского поэтического перевода: «Езда в остров любви» Тредиаковского и «La voyage de l’isle d’Amour» Талемана [1992] // Из истории русской культуры. Т. 4. (XVIII – начало XIX века). С. 604–605, примеч. 18.

586

Показательно закрепление этого мнения в учебной литературе, прежде всего в учебнике Г.А. Гуковского (первое изд. – 1939 г.): Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века / Вступ. ст. А. Зорина. М., 1998. (Серия «Классический учебник»). С. 115–117 и след.

587

Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII – начала XIX века [1981] // Из истории русской культуры. Т. 4. (XVIII – начало XIX века). С. 724.

588

Там же. С. 727.

589

Там же. С. 731. Ср. трактовку высказываний Г.Р. Державина в «Послании к великой княгине Екатерине Павловне» и в «Рассуждении о лирической поэзии» как стремления поэта «доказать, что Божественная истина передается поэзией по преимуществу и что поэтическому вдохновению подлинно присуще постижение Божественных тайн», а также истолкование В.М. Живовым строк «Сей дух в пророках предвещает, / Парит в пиитах в высоту» из державинской оды «Бессмертие души»: «Источник поэтического вдохновения отождествляется, таким образом, с источником пророческого ясновидения» (Там же. С. 731).

590

Там же. С. 735, здесь же – ссылка на примеры из Н.М. Карамзина и Г.Р. Державина.

591

На отделение в словесности языческих элементов от христианских могла влиять и позиция духовенства, которое выступало резко против притязаний поэтов на употребление религиозной лексики, «церковных» слов. См. примеры: Там же. С. 736, 739–740.

592

Песков А.М. «Кто меня судьею поставил?» Пророческая парадигма // Песков А.М. «Русская идея» и «русская душа»: Очерки русской историософии. М., 2007. С. 10–11.

593

Живов В.М. Кощунственная поэзия в системе русской культуры конца XVIII – начала XIX века. С. 725–726.

594

Ср. замечание Ю.М. Лотмана о «значительном шаге» архаистов «вперед в сторону идей романтического века», проявившемся в концепции народа, нации как «некоторой автономной и замкнутой в себе субстанции»; истоки этой концепции «можно усмотреть у Руссо <���…> и в ряде высказываний Гердера <���…>». – Лотман Ю.М. Идея исторического развития в русской культуре конца XVIII – начала XIX столетия // XVIII век. Л., 1981. Сб. 13. Проблемы историзма в русской литературе: Конец XVIII – начало XIX в. С. 85. Требование охранения и культивирования исторических и национальных различий в словесности как манифестации народного духа звучит не только из уст «архаистов»; об этом пишут и Н.М. Карамзин и его приверженцы; ср.: Ионин Г.Н. Спор «древних» и «новых» и проблема историзма в русской критике 1800–1810 годов // XVIII век. Сб. 13. С. 192–204. См. также: Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996. С. 444. Ср. наблюдения Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенского о связи «Беседы любителей русского слова» с предромантизмом и о позиции А.С. Шишкова и С.А. Шихматова-Ширинского (типологической параллели к католическому романтизму Шатобриана), в том числе о «стремлении возродить национальный характер на основе ортодоксальной <���…> церковности»; см.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт истории русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва) [1975] // Успенский Б.А. Избранные труды. Изд. 2-е, испр. и перераб. М., 1996. Т. 2. Язык и культура. С. 423.

595

Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт истории русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва). С. 464.

596

Там же. С. 465–466.

597

Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский трактуют это суждение как свидетельство, что «для Пушкина в этот период церковнославянская языковая струя может связываться (через Ветхий Завет) с еврейским культурным началом <���…> именно с некоторой культурной традицией (в данном случае – древнееврейской), но отнюдь не с религиозным началом <���…>». – Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Споры о языке в начале XIX в. как факт истории русской культуры («Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка» – неизвестное сочинение Семена Боброва). С. 535, примеч. 68. По-моему, это не столь очевидно. Именование церковнославянского языка «еврейским» может быть примером игрового кощунства, характерного для дружески-иронического тона письма, а эпитет «жидовская» – заменой определения «христианская». Церковнославянский язык может осмысляться А.С. Пушкиным как язык Библии, имеющей еврейское происхождение, но ставшей христианским Писанием. С античным греческим героическим духом, очевидно, несовместимы не столько начала еврейской культуры (прямого влияния которой церковнославянский язык, естественно, не мог испытать), сколько культура христианская. Таким образом, высказывание А.С. Пушкина может свидетельствовать именно о восприятии церковнославянского языка как манифестации христианской веры – в противоположность греческому, укорененному в язычестве.

598

«Плутон <���…> в греческой мифологии одно из имен бога – владыки царства мертвых Аида». – Т<���ахо>-Г<���оди> А.А. Плутон // Мифы народов мира. Т. 2. С. 317. В русской культуре XVIII – начала XIX в. имя Плутона осознавалось как римское, латинское, о чем свидетельствует приведенная выше цитата из Н.М. Максимовича-Амбродика (Плутон назван в числе божеств римского пантеона) и примечание В.А. Жуковского к балладе «Ахилл» (указывается, что у греков его именуют Айдонеем/Аидом). Показательно, однако, что В.А. Жуковский, переводя шиллеровскую балладу «Klage der Ceres», один раз заменяет бесспорно римского бога Орка (Orkus) оригинального текста Плутоном, а один раз вместо Орка и Плутона упоминает Аида; см.: Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского: В 2 т. / Сост. А.А. Гугнин. М., 1985. Т. 2. С. 192, 194.

Ср. также, например, использование имени Плутона рядом с латинским именем Деметры «Церера»: «Где дщерь Церерина Плутоном похищенна». – Херасков М. Россияда, эпическая поэма. М., 1807. С. 61 (песнь V, стих 58). Такое положение вещей объясняется тем, что в России XVIII в. мифологические имена вообще усваиваются преимущественно в латинской, а не в греческой форме; ср.: Живов В.М., Успенский Б.А. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII века. С. 500, примеч. 32.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: