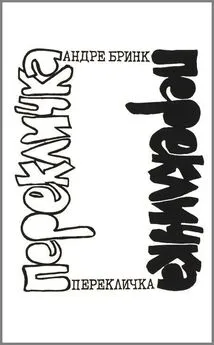

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды

- Название:Перекличка Камен. Филологические этюды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0317-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Ранчин - Перекличка Камен. Филологические этюды краткое содержание

Сборник посвящен произведениям русской литературы XIX – начала XXI века – от поэзии А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова до стихотворений И. А. Бродского и прозы С. Д. Довлатова и Б. Акунина. Рассматриваются подтексты, интертекстуальные связи, поэтика и символика. Тексты, вошедшие в эту книгу, разнообразны в жанровом отношении: научные работы, научно-популярные статьи и очерки, эссе, беллетристические опыты.

Перекличка Камен. Филологические этюды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Значимость «Слова о полку Игореве» как одного из подтекстов гоголевской повести несомненна. Своеобразным камертоном, настраивающим читателя на ассоциации с древнерусской «песнью», является образ битвы-пира, соотнесенной со свадьбой; он находится в самом начале «Страшной мести»: на свадьбу есаулова сына «приехал на гнедом коне своем и запорожец Микитка прямо с разгульной попойки с Перешляя поля, где поил он семь дней и семь ночей королевских шляхтичей красным вином» (I/II; 283). В «Слове о полку Игореве» есть такой же образ битвы, уподобленной свадебному пиру: «Ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрiи Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Русскую» [20]. К «Слову о полку Игореве» в гоголевской повести восходит образ бандуриста с быстрыми и легкими пальцами, бегающими по струнам: у него «пальцы <���…> летали как муха по струнам, и казалось, струны сами играли» (I/II; 328) [21].

Не менее интересно еще одно мифопоэтическое описание пространства в «Страшной мести»: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собрались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская.

– А то что такое? – допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся в небе и больше похожие на облака и серые и белые верхи.

– То Карпатские горы! – говорили старые люди, – меж них есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там» (I/II; 323–324).

Это описание для Ю.М. Лотмана «пример “закручивания” пространства – плоскостное пространство обыденного мира изоморфно вогнутому в мире волшебном <���…>». Его вывод: «Итак, пространства волшебного и бытового миров, при кажущемся сходстве, различны». Однако итоговый вывод представляет собой рационализацию мифопоэтики, на мой взгляд, неоправданную: «Провалы и горы составляют рельеф “Страшной мести”, причем там, где Гоголь, по условиям сюжета, не может поднять наблюдателя над землей, он искривляет самую поверхность земли, загибая ее края (не только горы, но и море!) вверх» [22]. Утверждение Ю.М. Лотмана безусловно принимает Б.А. Успенский [23].

На мой взгляд, в гоголевской повести действительно происходит своеобразное искривление и загибание пространства на его границах. Это Крым и море, которые можно видеть только при такой пространственной метаморфозе, и, возможно, Карпатские горы (впрочем, в случае с Угорскими горами, возможно, происходит не загибание пространства, а фантастическое сокращение дистанции, разделяющей предмет и наблюдателей).

Подобное загибание пространства встречается также в повести «Тарас Бульба» (первая редакция повести – 1834, опубл. 1835). Сыновьям Тараса Бульбы, покидающим отцовский дом и отправляющимся с отцом в Сечь, «уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и все собою закрыла» (VII; 244). Превращение «равнины» в «гору» не мотивировано визуальным опытом. Но перед этим описание строилось иначе, как раз в соответствии с визуальным опытом: «Они оглянулись назад: хутор их как будто ушел в землю, только стояли на земле две трубы от их скромного домика; одни только вершины дерев <���…> один только дальний луг еще стлался перед ними <���…>. Вот уже один только шест над колодцем <���…> одиноко торчит в небе <���…>» (VII; 243–244). Но в «Тарасе Бульбе» загибание пространства не физическая и не мистическая реальность, как в «Страшной мести», а скорее условный прием.

Эта трансформация пространства, «вздыбливание» равнины, возможно, мотивировано текстом «Слова о полку Игореве», в котором есть восклицание: «О руская земле! уже за Шеломянемъ еси» [24]. Первые издатели поняли «Шеломя» как имя собственное – название села [25]. Однако еще в 1810 году А.Х. Востоков пришел к мнению, что «шеломя» «не иное что значит, как возвышение, пригорок», при этом он предлагал толкование и перевод: «Игорево воинство, вступив в пределы Половецкие, потеряло уже из виду землю отечественную, или: она спряталась за холмом» [26].

Таким образом, в трактовке А.Х. Востокова были совмещены значения ‘холм’ и ‘горизонт’. В принципе вершина холма может образовывать часть линии горизонта, и из этого, очевидно, и исходил ученый. В гоголевском же пейзаже произошло своеобразное взаимоналожение равнинного горизонта и горизонта, образованного вершиной холма: сначала изображается равнинный горизонт, – потому дом и деревья и кажутся ушедшими под землю, оказавшимися в провале. Потом же земля на краю позади словно вздыбливается, вспучивается, становясь холмом.

Сходны ситуации в «Тарасе Бульбе» и в «Слове…». Игорево войско и автор, восклицающий: «О руская земле! уже за Шеломянемъ еси», прощаются с покидаемым родным краем. Материнский дом и родину оставляют и сыновья Тараса, отправляющиеся в Сечь. Но утверждать уверенно, что Гоголь читал А.Х. Востокова и отталкивался от его перевода «Слова…», нельзя.

Вернемся к описанию пространства из «Страшной мести». Показательный пример мифопоэтической трансформации – мена левого и правого. Как заметил М.Я. Вайскопф, в повести «киевские наблюдатели обращены к югу (Крым и Черное море), и, значит, Галиция должна была оказаться от них по правую, а не по левую руку, как сказано. Изображение зеркально перевернуто» [27]. Исследователь объясняет эту мену левого и правого воздействием на Гоголя теософской литературы: «Общим местом теософской литературы были описания тех случаев, когда отдаленные пространства внезапно “сворачивались”, чудесно поддаваясь визуальному охвату». Теософскую основу усматривает он и у пейзажного чуда в гоголевской повести, указывая как ближайший аналог и источник видение отца Игнация в Реджио 22 августа 1653 года из «Ключа к таинствам натуры» К. Эккартсгаузена [28]. Исследователь замечает, что «Эккартсгаузен, на сей раз, правда, предлагающий вполне наукообразное объяснение, упоминает и о том, что жители Гватемалы “часто видали в облаках своего идола, без сомнения, отражавшегося на зеркальной поверхности поднявшихся паров”» [29]. Он полагает, что «мотив зеркала» не обойден и в гоголевской картине.

Но это объяснение неоправданно рационалистическое: у Гоголя описано именно чудо, зеркала, отражения как мотивировки нет, хотя и происходит мена левого и правого, как в зеркальном отражении в сравнении с самим предметом.

По крайней мере один из источников гоголевской картины – это известие из «Повести временных лет» под 6579 (1071) годом: «В си же времена приде волхвъ, прелщенъ бѣсомъ; пришедъ бо Кыеву глаголаше, сице повѣдая людемъ, яко на пятое лѣто Днѣпру потещи вспять и землямъ преступати на ина мѣста, яко стати Гречьскы земли на Руской, а Русьскѣй на Гречьской, и прочимъ землямъ измѣнитися» [30].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: