Александр Шмаков - В литературной разведке

- Название:В литературной разведке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Южно-Уральское книжное издательство

- Год:1973

- Город:Челябинск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Шмаков - В литературной разведке краткое содержание

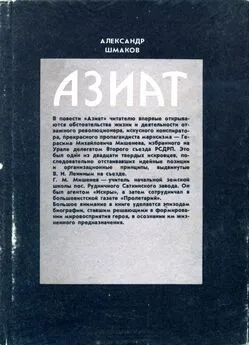

Александр Андреевич Шмаков — известный уральский писатель и литературовед. Он — автор романов: «Петербургский изгнанник», «Гарнизон в тайге»; сборников: «Наше литературное вчера», «На литературных тропах», «Горький и Урал».

В новой книге А. Шмаков продолжает дело, начатое им в предыдущих сборниках: показывает связи с Уралом таких писателей, как Ф. Достоевский, В. Короленко, Н. Погодин, Э. Казакевич и др.

Книга рассчитана на краеведов, учителей, библиотекарей, студентов и всех, кто интересуется литературной жизнью нашего края.

В литературной разведке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В статье «Новости литературы» (Критические заметки о сборниках «Знания» за 1910 год) автор дает положительную оценку творчеству Ивана Шмелева, разбирая его повесть «Под горами». Он останавливается на характеристике произведения Л. Никифоровой «Две лестницы» и подчеркивает:

«Чтобы художественно изобразить социальную пропасть между классами, одного негодования (даже искреннего) недостаточно — в этом случае не выручит и параллелизм описания. Надо в образах представить эту пропасть, в словах и действиях живых людей, как, например, это сделал М. Горький в пьесе «Враги».

«Чтобы кончить, — пишет далее Накоряков, — я все-таки должен сказать хоть несколько слов о гвозде рассматриваемых сборников — о новом произведении М. Горького «Городок Окуров». Это целая богатейшая галерея типов и картин из жизни русского захолустья. Оценить такое произведение можно лишь в специальной работе и тогда, когда оно закончится». Он говорит, что «гениальный художник дает выпуклые, нестираемые образы» и развивает мысль, что «оценка критикой произведения по частям привела бы к высказыванию о нем неправильных взглядов».

Очень характерен вывод, который делает автор, обобщая свои мысли о роли и значении М. Горького в современной литературной жизни России:

«Очевидно, тут дело не в Горьком, а в самих критиках, ибо из той же хроники можно привести тысячи картин и картинок, о которых затрудняешься сказать — живопись это или произведение слова и которые по яркой красочности, по дышащей от них силе движения жизни нисколько не уступают произведениям того же автора первого периода.

Нет, Горький — великий художник — не умер. Мы думаем, что он, твердо став на путь художественного воссоздания современной социальной обстановки, даст еще захватывающие картины. И сейчас пришествие Тиуновых мы готовы приветствовать возгласом: «Шире дорогу! Молодая Россия идет…» {87} 87 Там же, с. 28.

Читая эти строки Н. Накорякова, не следует забывать, что тогда был 1910 год. Русская реакция всячески пыталась зачеркнуть талант буревестника, провозгласить: Горький, как художник, умер. Большевик Накоряков на страницах челябинской газеты страстно защищает талант Алексея Максимовича, с которым он познакомился и сдружился на Лондонском съезде РСДРП. Долголетняя дружба их нашла яркое отражение в их переписке, опубликованной в десятом томе архива Горького.

Участие Николая Никандровича в печати, связи его с местными большевиками активизировали преследования Накорякова жандармами. Тогда родилась мысль — вырваться из ссылки, бежать, но куда, где достать необходимые для этого деньги?

Помогли уральские товарищи по подполью, материально помог редактор «Голоса Приуралья» П. Злоказов, он прислал посылкой, в подушке, двести рублей в Канский уезд, где на поселении находился Накоряков.

Николай Никандрович близко сошелся с П. Злоказовым после Лондонского партийного съезда, когда объезжал заводы и города Урала. Злоказов сотрудничал тогда в екатеринбургских либеральных газетах — «Урал» и «Уральская жизнь». Письменно условились с ним: не порывать связей с челябинской газетой, писать статьи хотя бы с самого края света!

А путь бегства действительно лежал на край света. Было решено, что по железной дороге Накоряков доедет до Владивостока, там пересядет на пароход, идущий в Японию, а затем доберется до Америки…

В 1911 году Николай Никандрович благополучно, хотя и с трудностями, достиг берегов, открытых Колумбом, и вскоре стал редактировать газету «Новый мир», первую рабочую газету, издававшуюся в Америке на русском языке, принимал активное участие в деятельности Нью-Йоркской группы русских социал-демократов.

Но он не забыл своего уговора с Злоказовым. В «Голосе Приуралья» появились его письма с пути «От Иркутска до Дальнего», «Заметки о культуре и искусстве Японии», статьи «От нашего корреспондента» — о рабочем движении в Америке и о революции в Мексике все за той же подписью «Н. Н-в.».

После Февральской революции 1917 года Накоряков возвратился в Россию. Не сразу удалось ему разобраться в сложной политической обстановке в стране. Накоряков временно оказался даже вне большевистской партии.

После Октября по личной рекомендации Ильича, Накорякова направляют на ответственную работу — членом правления Госиздата. Проходит три года, решением ЦК РКП(б) Николая Никандровича принимают в партию, назначают зам. заведующего Госиздата, затем директором «Международной книги», издательства «Советская энциклопедия», Гослитиздата.

Николай Никандрович умело вел издательское дело. И неудивительно — книги были его постоянными друзьями, верными спутниками в жизни.

Через руки Николая Никандровича — издателя и редактора — прошли тысячи книг, из них 600—700 — лично редактировал и правил… Он и в последние годы жизни писал рецензии на отдельные издания, вступительные статьи, заботился о воскрешении забытых страниц истории революционного подполья, помогал авторам в розысках материала.

Он пристально следил за изданием книг на Урале. Вот некоторые его отзывы на прочитанные книги:

«Книга по истории Челябинской партийной организации тоже интересная и богатая по содержанию, причем хорошо издана. Она отлична по содержанию от других известных мне сборников. В ней общественное движение освещено широко и с политической стороны и с хозяйственной» {88} 88 Письмо старому большевику И. А. Искре от 22 сентября 1967 года.

.

«Брошюра о С. Цвиллинге очень хорошо написана. Передайте привет ее автору Б. Мещерякову» {89} 89 Письмо старому большевику И. А. Искре от 18 сентября 1969 года.

.

Какой глубокой заинтересованностью революционной историей Урала проникнуты эти строки накоряковских писем, дышат заботой об объективном освещении событий, соблюдении исторической правды!

Человек исключительной душевной простоты и доступности, Накоряков умел подмечать в других эти же черты и высоко ценил за это людей, встречавшихся на его жизненном пути. О тех, чьи судьбы скрещивались с его судьбой, он всегда отзывался искренне и правдиво.

О каждом из боевых товарищей у Николая Никандровича было приветливое слово, согретое теплом его сердца. И мне думается, это шло от доброты, врожденного такта, высокой интеллигентности и культуры. Знания этого человека всегда притягивали к нему людей.

Его небольшая, скромно обставленная квартира в тихом московском Мансуровском переулке была известна многим журналистам, писателям, редакторам, историкам Ленинграда, Иркутска, Тюмени, Челябинска, Свердловска, Перми, Уфы. В последние годы полученные от него письма с обстоятельными ответами на вопросы многочисленных адресатов, были уже написаны рукой дочери с его слов, а под последней строкой лишь стояла его личная подпись с разбегающимися буквами…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: