Шарль Бодлер - Политика & Эстетика. Коллективная монография

- Название:Политика & Эстетика. Коллективная монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0404-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Шарль Бодлер - Политика & Эстетика. Коллективная монография краткое содержание

Целый ряд понятий и образов выдающегося немецкого критика XX века В. Беньямина (1892–1940), размышляющего о литературе и истории, политике и эстетике, капитализме и фашизме, проституции и меланхолии, парижских денди и тряпичниках, социалистах и фланерах, восходят к поэтическому и критическому наследию величайшего французского поэта XIX столетия Ш. Бодлера (1821–1867), к тому «критическому героизму» поэта, который приписывал ему критик и который во многих отношениях отличал его собственную критическую позицию. В коллективной монографии, подготовленной на основе материалов международного симпозиума «Шарль Бодлер&Вальтер Беньямин: Политика&Эстетика», состоявшегося в 2008 году в Пушкинском доме, ученые России, Франции, Сербии, ЮАР прослеживают разнообразные связи, объединяющие автора «Цветов зла» с автором «Passagen-Werk»». В соответствии с исследовательскими задачами в монографии выделены четыре части, в которых представлены различные аспекты взаимодействия политического и эстетического в трудах и днях французского поэта и мыслителя и немецкого критика и теоретика культуры: «Политика поэзии», «Политика критики», «Эстетика настоящего», «Политика перевода».

Политика & Эстетика. Коллективная монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Меня обвиняют, меня! в подражании Эдгару По! Да знаете ли вы, почему я так терпеливо переводил По? Потому что он похож на меня. Когда я в первый раз открыл его книгу, я с ужасом и восхищением прочел не только сюжеты, о которых сам мечтал, но и фразы, которыми думал, написанные им на двадцать лет ранее 530.

Итак, мы можем сказать, что, по всей видимости, на выбор Бодлера влияли различные факторы и что некоторые из них определялись конъюнктурой, социальными, эстетическими, а также личностными особенностями. В противовес эстетике и этике второй половины XIX века (ценности которого: иллюзорный технический прогресс, богатство напоказ, стремление к наживе даже у писателей и т. д. – претили французскому поэту) Бодлер находит опору в эстетике По; он считает его кем‐то вроде своего двойника, находя в произведениях американца художественный отклик на собственное творчество и отголосок собственных фантазмов 531.

Тем не менее этот уход от себя самого, выражающийся в отождествлении с Другим через другой язык, позволяет Бодлеру выявить форму, которая не соответствует его «жажде» трансцендентности, а скорее подходит «к лирическим движениям души, поворотам фантазии, метаниям совести» (предисловие к «Сплину Парижа», опубликованному в 1862 году), форму, родившуюся из «посещений огромных городов и из пересечения их бесчисленных связей». Такова наша гипотеза, и анализ переводов Бодлера помогает ее подкрепить.

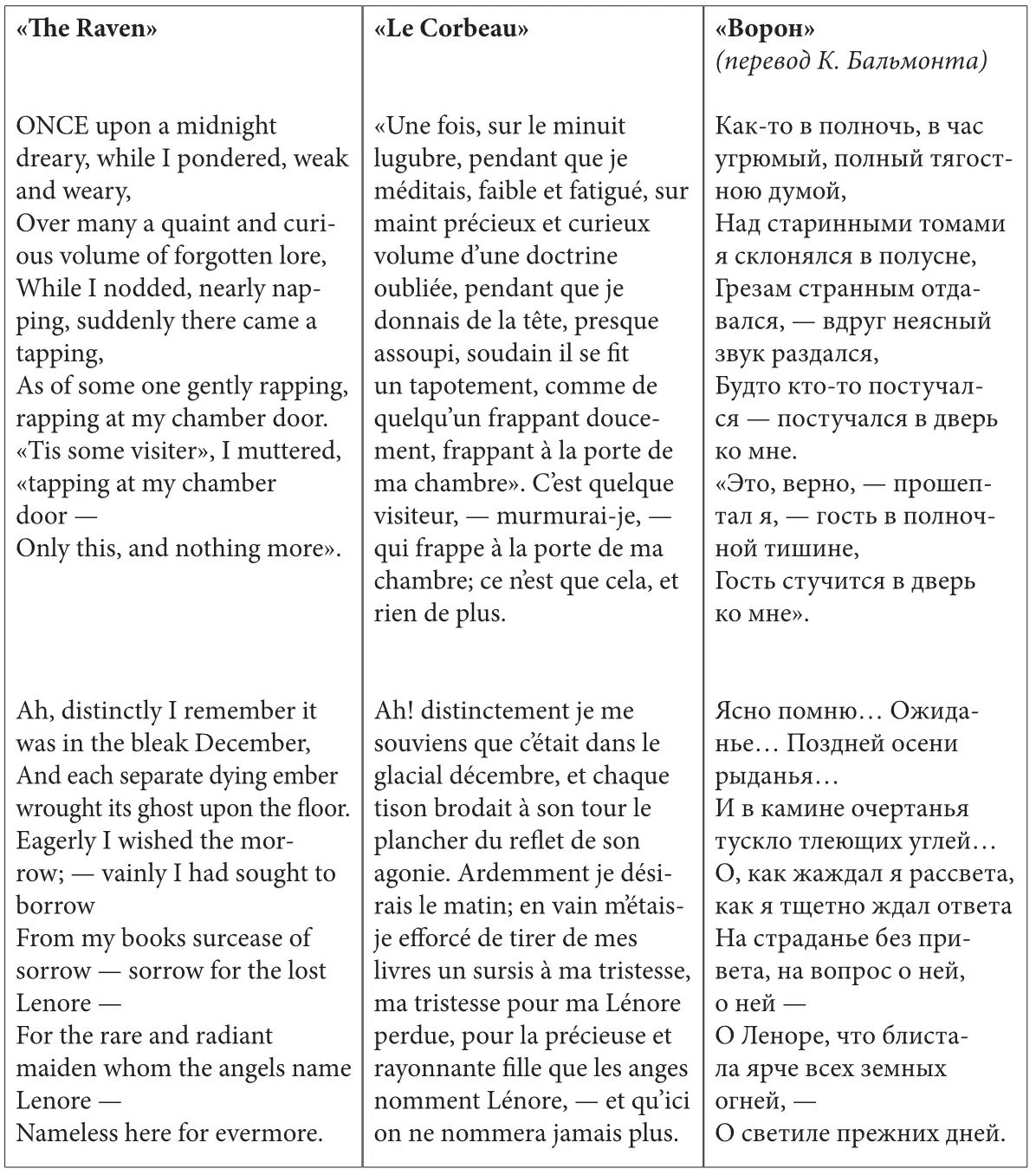

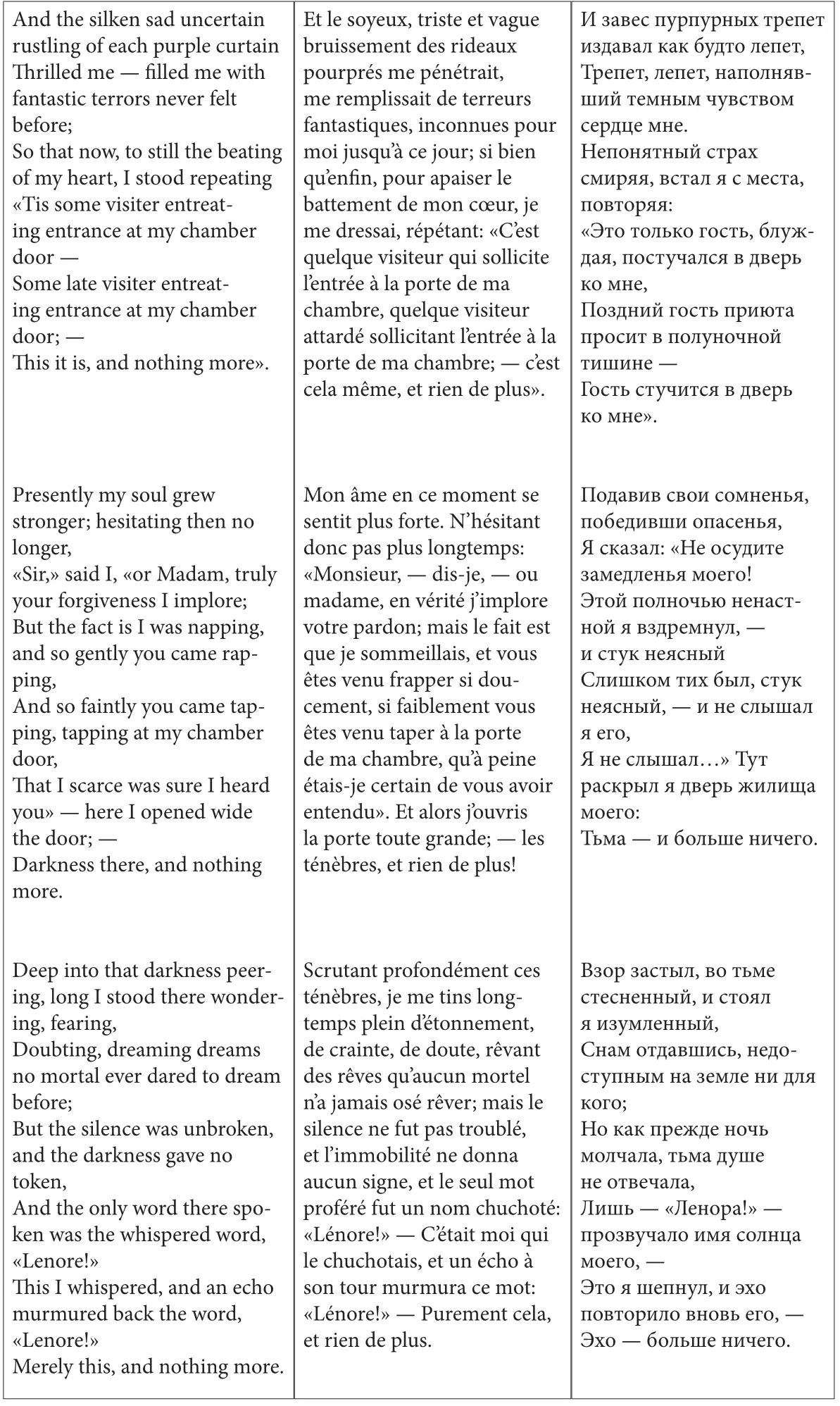

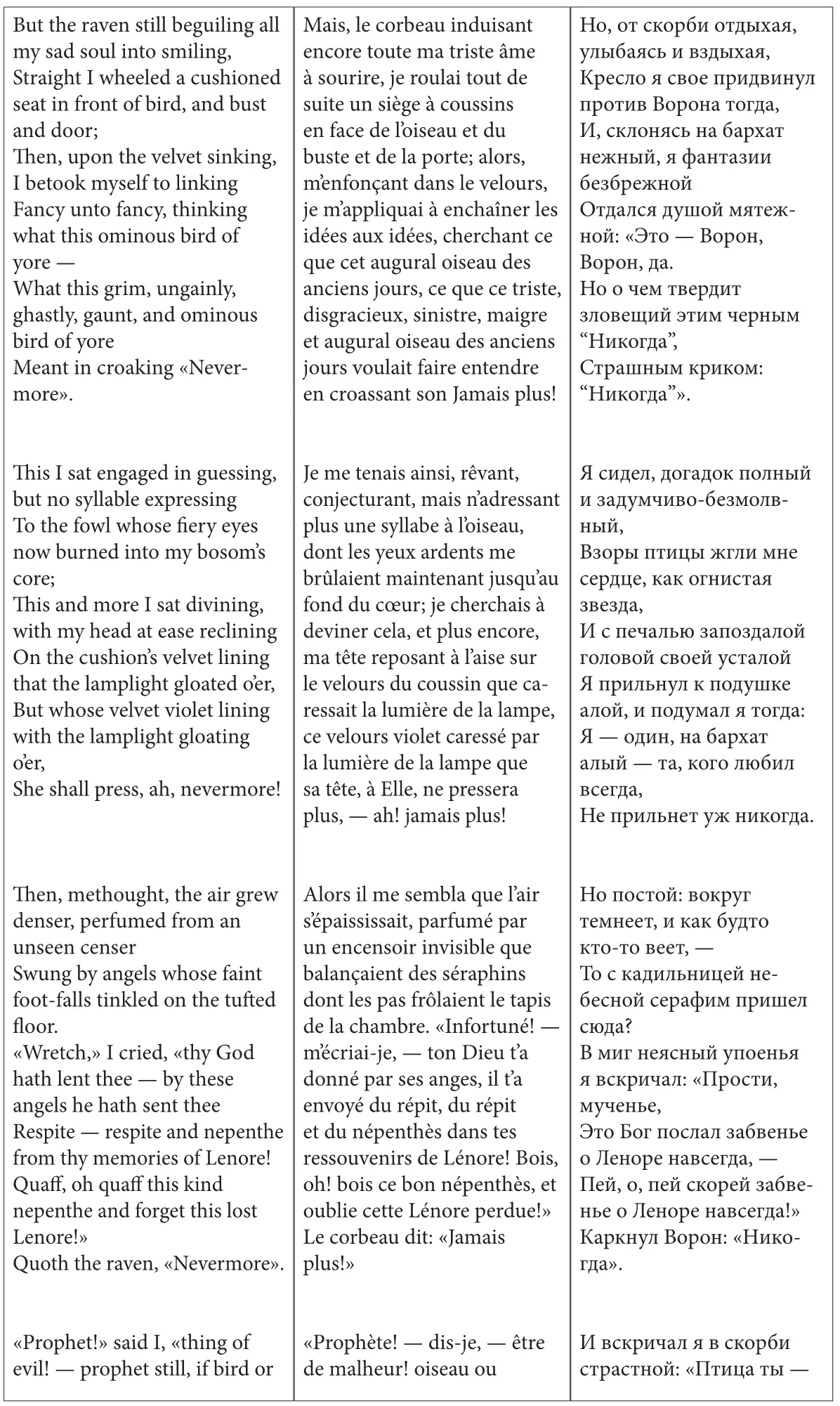

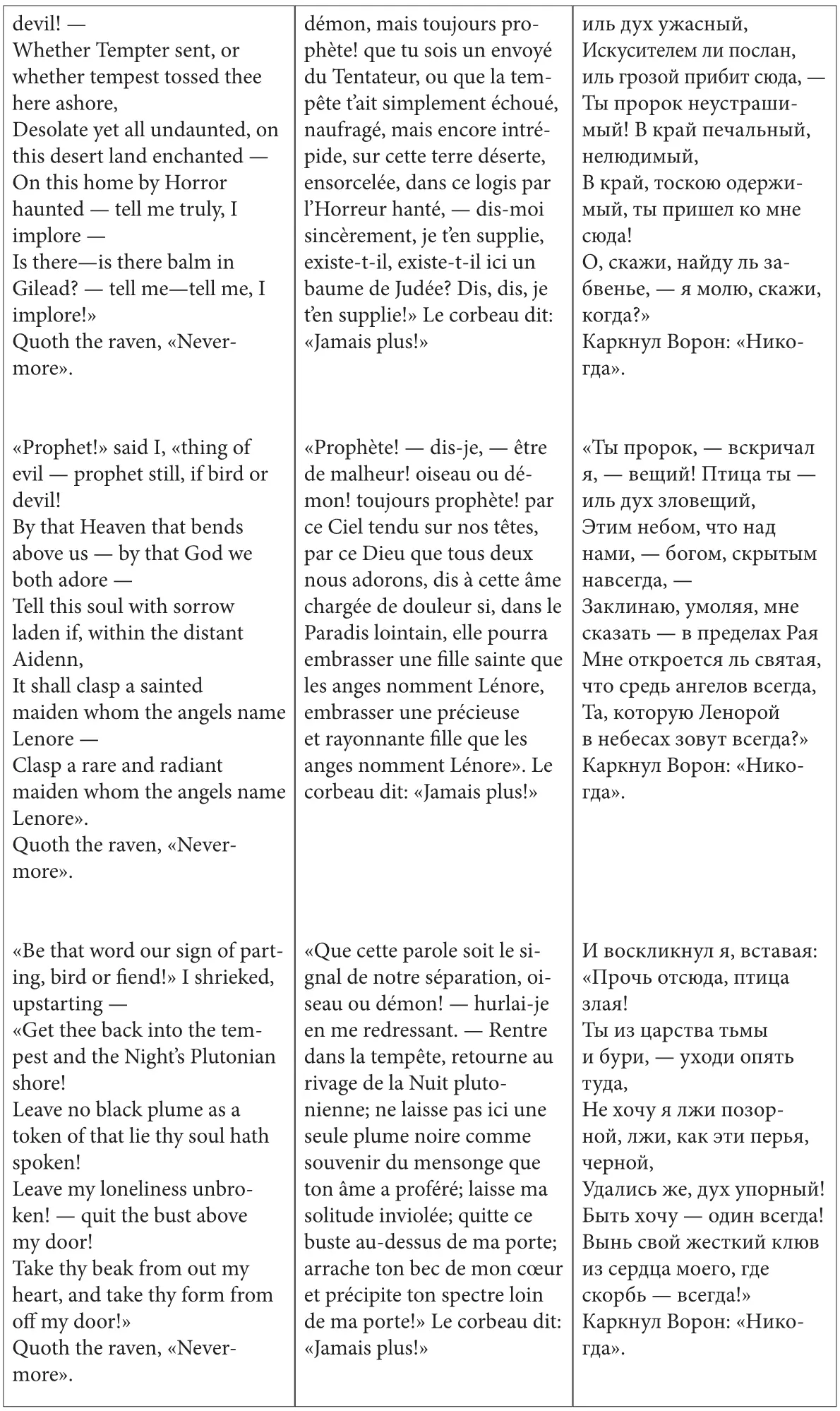

Поэма «The Raven» переписывалась более пятнадцати раз. В первый раз она была опубликована в «New York Evening Mirror» 29 января 1845 года за вознаграждение в 10 долларов. Что касается ее «созревания», то критика расходится во мнениях. Одни говорят о десяти годах, другие – о двух-трех, а третьи намекают на возможность того, что По одним духом сложил 18 шестистрочных строф, написанных 8‐стопным хореем, иногда на 8,5 стопы, а рефрен – шестая строка – на 3,5. «The Raven» был напечатан строфами, которые разделялись цезурой. Поэма к тому же пережила 21 лексическую замену на 108 строк текста, что еще очень мало по сравнению с другими. Причиной этому, возможно, послужило желание достичь лучшей организации поэмы («эффект целостности») или желание убрать чересчур нелепые образы.

В работе «Philosophy of Composition» По иронически заявляет, что его поэма была задумана как математическая задача, «proceeded, step by step, to its completion with the precision and rigid consequence of a mathematical problem» («[я] шаг за шагом подвигался к своей окончательной форме со всею отчетливостью и строгой последовательностию математической задачи» 532).

По говорит, что первой его целью было достижение нужного эффекта; затем необходимо было определиться с длиной (сто строк), с тоном и духом поэмы (грусть) и найти то, что станет «изюминкой». Такую «изюминку» По нашел в рефрене «Nevermore», к которому его привела необходимость сделать максимально убедительным конец строфы путем повторения долгого «O» и «R» – «the most sonorous vowel» (самый звонкий гласный) и «the most producible consonant» (самый употребляемый согласный) соответственно. Темой, показавшейся подходящей для поэмы, стала история человека, оставшегося в одиночестве после смерти возлюбленной, – тема «the death of a beautiful woman» (смерти прекрасной женщины). Кульминация поэмы – диалог между молодым человеком и птицей.

Согласно классификации Х. Ван Горпа 534, перевод Бодлера стоит отнести к категории добавления наряду с эксплицитным или информативным переводом: «вид перевода, который стремится обнажить прототекст для иноязычного читателя» 535. А. Попович называет такой тип перевода, в котором «достоинства и недостатки находятся в равновесии, псевдопереводом» 536. По мнению Е. Эткинда, перевод Бодлера следует поставить в один ряд с переводами Мадам де Сталь в книге «О Германии» и отнести к категории перевод-интерпретация, где «перевод сочетается с парафразой и анализом»: «Именно к этому типу восходит перевод Бодлером “Ворона” Эдгара По: проза и комментарий» 537. В предпринятом анализе мы выражаем несогласие с такими упрощающими суть дела классификациями.

Проект и собственно намерения Бодлера-переводчика (мое-я – я) подробно объясняются им самим в предисловии, озаглавленном «Генезис поэмы» 538. Бодлер напоминает о важности для По поэтической «работы», полной «анализа, комбинаций, расчетов», что и обосновывает его позицию в выбранном типе перевода:

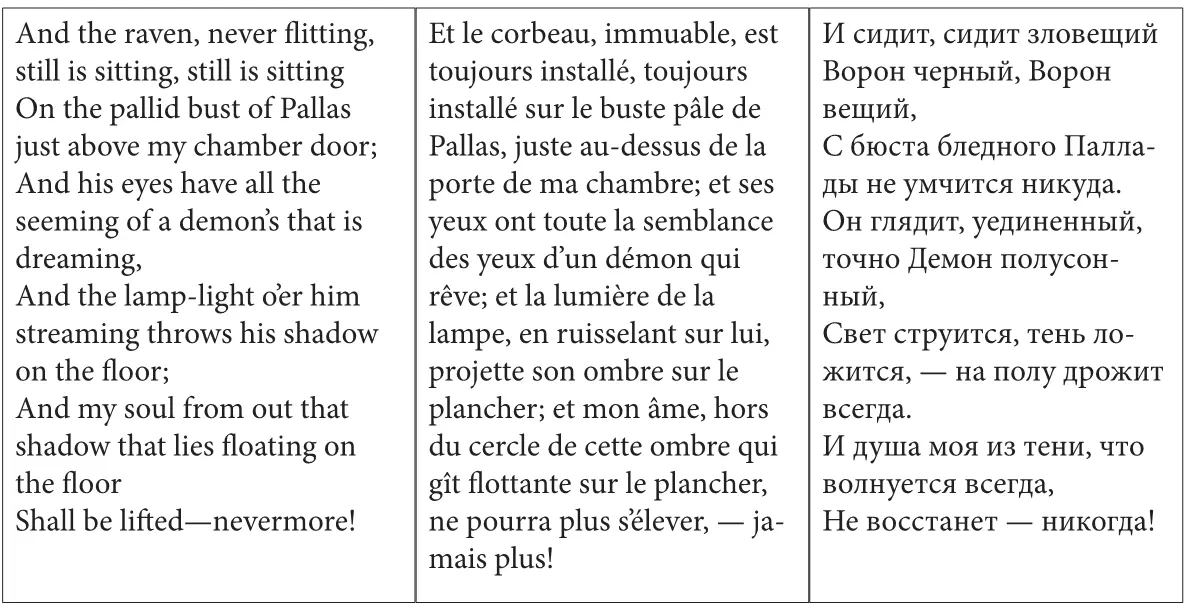

Et le corbeau, immuable, est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve; et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher; et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever, – jamais plus!

И сидит, сидит зловещий Ворон черный, Ворон вещий,

С бюста бледного Паллады не умчится никуда.

Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,

Свет струится, тень ложится, – на полу дрожит всегда.

И душа моя из тени, что волнуется всегда,

Не восстанет – никогда!

В слепке прозы, приложенном к поэзии, обязательно присутствует чудовищное несовершенство; но рифмованное подражание было бы куда большим злом. Читатель поймет, что мне не по силам передать точную идею той глубокой и скорбной звучности, монотонной силы этих строк, широкие тройные рифмы которых звучат, как прощальная песнь по меланхолии 539.

«Слепок в прозе» – единственная форма, способная передать всю мощь американской поэмы, и мы можем задаться вопросом, почему один из наиболее выдающихся стихотворцев XIX столетия и почитателей американского поэта сделал такой выбор.

Здесь нам хотелось бы сделать два замечания. Первое касается текста По: он мастерски построен на речитативе (ритм, ассонансы, рифмы, четкость метрики, эхо и т. д.), и в этом его сила: поэма 540, хоть и очень образная, держится за счет строя, костяка. В ней очень важны просодические средства.

Согласно Роману Якобсону (1963) 541, в этой поэме превосходно проиллюстрировано понятие поэтической функции, которая проецирует ось выбора (фонико-синтаксическая парадигма) на ось конкатенации (ось синтагм). Это проявляется в рифмах, параллелизмах, звуковых повторах. К тому же, по мнению лингвиста, По рифмует слова с разной синтаксической функцией: «While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping / As of someone gently rapping» (задремав/стук/ударяющий).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: