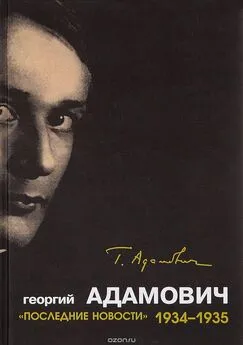

Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935

- Название:«Последние новости». 1934-1935

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2015

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906823-06-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Адамович - «Последние новости». 1934-1935 краткое содержание

В издании впервые собраны основные довоенные работы поэта, эссеиста и критика Георгия Викторовича Адамовича (1892–1972), публиковавшиеся в самой известной газете русского зарубежья — парижских «Последних новостях» — с 1928 по 1940 год.

«Последние новости». 1934-1935 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В чистоте и честности Федина нельзя сомневаться. О, это не какая-нибудь Мариэтта Шагинян, насчет которой происходят разногласия. Федин не «приспосабливается». Но он калечит, обкрадывает, принижает, умаляет, искажает самого себя — из-за априорной веры в ленинскую заповедь, будто «литература есть часть общепролетарского дела» и из-за стремления согласовать расплывчатое это «дело» с тем его воплощением, которое дано сейчас в СССР. Натура Федина глубоко чужда всем советским идеям, всем советским порывам. Никогда бы, кажется, он, как Иван Карамазов, не пожертвовал одной «слезинкой» какого-либо ребенка ради всех будущих гармоний, торжеств и достижений, — а уж какое-либо оправдание «советского опыта» извлечь из созданных им образов невозможно совершенно. Но, вопреки себе, он слагает теперь славословия, хотя они и звучат как «Morituri te salutant!».

Действие «Похищения Европы» происходит за границей: сначала в Норвегии, затем в Голландии и Германии. В центре повествования — путешествующий советский журналист Рогов. Трудно, однако, назвать его героем, так как автор не меньшее внимание уделяет и другим лицам, в частности, Филиппу ван Россуму, богатому голландскому лесопромышленнику. У ван Россума — дела в России, где в качестве его представителя находится его племянник: это дает Федину возможность связать в один узел две фабульные нити, русскую и чужеземную, советскую и буржуазную.

Рогов встречает в Норвегии дочь ван Россума — Елену. Двух-трех слов достаточно, чтобы Рогов почувствовал к ней влечение. Сам не отдавая себе отчета в своих действиях, московский журналист отправляется в Голландию. Но Елену ему видеть больше не суждено. Елена умерла. Зато встречается он с женщиной, странно на нее похожей, — и притом русской. Это жена того ван Россума, который работает в России, — ее зовут Клавдия Андреевна. Нежность Рогова к Елене переходит на нее. Налаживается дружба, начинаются прогулки, беседы, объяснения… А в это время капиталистический мир трещит и разваливается, ван Россум терпит убытки и не знает, где найти выход из положения, шоферы бастуют, рабочие голодают и в уютных гостиных благовоспитанные дамы говорят классово-четкие глупости, меж тем как их мужья тревожно совещаются о средствах борьбы с советским демпингом.

Роман хорош в тех сценах, где Федин свободен. Норвежские пейзажи, встреча с Еленой, разговоры у ван Россумов, образ Клавдии Андреевны и многое другое. Федин бесспорно вырос, как художник: не осталось и следа от манерности «Городов и годов» или «Братьев». Но там еще был замысел — а здесь его нет. Чужая линейка, чужая указка заметны всюду, и весь роман в целом скрипит, как несмазанная телега. Невозможно сочетать и примирить смутно грустную лирическую окраску некоторых его эпизодов с нелепым «отображением» экономического кризиса, вдруг врывающимся в повествование, невозможно уловить связи одного с другим. Создается впечатление, будто для самого себя, в черновике, Федин написал совсем другую книгу — и книга эта, вероятно, прекрасна. А то, что напечатано в Москве, — только официальный и казенный вариант совсем неказенной темы!

Это, конечно, не так. Но очень жаль, что это не так.

<���«КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» П. БИЦИЛЛИ. — «ПЕРЕЛОМ» В. УНКОВСКОГО>

В нашей здешней эмигрантской литературе имя П. Бицилли дорого всем тем, кто ценит мысль. Когда видишь его подпись, будь то под большой журнальной статьей, или случайной заметкой, сразу испытываешь какое-то особое, чисто умственное, головное нетерпение, — и редко бываешь разочарован. Случается, — довольно часто, — что трудно согласиться. Но всегда к концу чтения охватывает умственное волнение, — и тут же, над еще раскрытой книгой, вступаешь с автором в длительную, молчаливую беседу. Традиционное выражение «будит мысль» применимо не к очень большому числу наших современников: раз, два — и обчелся… Бицилли — бесспорно из тех, кто имеет на него право.

Он историк по специальности. Но литература всегда влекла его и возбуждала в нем страстный интерес. Бицилли мог бы, вероятно, стать одним из тончайших наших критиков, если бы нашел время уделять «текущей словесности» больше внимания. Он литературу и знает, и понимает: соединение редкое, много более редкое, чем обычно принято думать. Ученость его как бы творческая. В ней нет ничего «непереваренного», никаких мертвых грузов — имен, названий, дат, терминов, фактов, лежащих в памяти, как груда пыльных рукописей в наглухо запертом архиве. В знании он ищет и находит смысл, оно его

не тяготит, он не «подавился книгами» по чьему то меткому, давнему выражению (кажется, Константина Леонтьева). О критическом даровании Бицилли можно судить хотя бы по коротким рецензиям, более или менее регулярно появляющимся в библиографическом отделе «Современных записок». В ста или полутораста строках Бицилли иногда успевает коснуться стольких тем и вопросов, что разработка их потребовала бы большого исследования. Некоторые из этих рецензий трудно забыть, — как, например, отзыв о зайцевской «Жизни Тургенева», появившийся года два тому назад.

С тем же «умственным нетерпением», о котором я только что говорил, принялся я читать «Краткую историю русской литературы. От Пушкина до наших дней», только что выпущенную Бицилли, такую тоненькую в сравнении с блаженной памяти Сиповскими и Смирновскими, что сразу возникает недоумение: как это автор сумел втиснуть весь свой огромный материал в несколько десятков страниц? Книга предназначена для школы. Это обыкновенный учебник. Но зная Бицилли, можно заранее быть уверенным, что и эта работа отчетливо отмечена его индивидуальностью, и, будучи написана для детей, интересна и для взрослых.

Это и в самом деле так. Да простит мне автор, если я решусь сказать, что книга его — учебник в высшей степени спорный. И от рядового педагога, и от рядового школьника она требует такого напряжения, которое им не под силу, — да кроме того, в ней слишком мало сведений по сравнению с количеством соображений и суждений. Очерк о Пушкине, например, не даст почти ничего юному сознанию, впервые над Пушкиным задержавшемуся, — я представляю себе, что человек, Пушкина не знающий, прочтя Бицилли, легко может впасть в такое же удивление, как тот мещанин, о котором где-то рассказывает Лев Толстой: «легкомысленный сочинитель, не за что ставить ему монументы!». Правда, у Бицилли Пушкин не легкомысленен: он — никакой, его в книге нет. Автор «Краткой истории» делает множество замечаний о Пушкине, — но замечаний таких, которые приобретают значение лишь после основного знакомства с поэтом. Трудно, конечно, такому изощренному человеку как Бицилли вновь вернуться к основным суждениям о Пушкине, — но уж если составлять учебник, это было необходимо. Михайловский, по собственному своему признанию, колебался однажды, не отказаться ли ему от предложения написать статью о свободе слова. В постоянных своих мыслях об этой свободе он забыл исходные, первые, важнейшие суждения. Они в его сознании стерлись, притупились, он их не мог восстановить с той же страстью, которую вызывали в нем мысли второстепенные, производные… Приблизительно в таком же положении находятся сейчас все русские литераторы по отношению к Пушкину. Да и «второстепенные» суждения Бицилли, как они ни интересны, далеко не всегда отмечены полной убедительностью: утверждение, например, что в «Медном всаднике» сказалось православное отношение Пушкина к жизни, способно настроить кого угодно на полемический лад! А таких замечаний в книге множество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: