Николай Эппле - Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах

- Название:Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1414-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Эппле - Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах краткое содержание

Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2

ПОДВЕДЕНИЕ ЧЕРТЫ ПОД ПРОШЛЫМ: ОТДЕЛИТЬ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ

Весной 2018 года в венском Леопольд-музее проходила выставка [309] Zoran Mušič. Poesie der Stille: Ausst. Kat. Wien: Leopold Museum, 2018. https://www.leopoldmuseum.org/de/presse/presseunterlagen/972/ZORAN-MUSIC-Poesie-der-Stille.

словенского художника Зорана Музича (1909–2005). Картины этого малоизвестного мастера производят не меньшее, а то и большее впечатление, чем выставленные там же работы знаменитых венцев Густава Климта и Эгона Шиле. С первого взгляда обращает на себя внимание невероятная витальность и пластичность воображения художника — он переезжает из страны в страну, и все окружающее, школы и стили, мгновенно отражаются в его работах. Он проводит несколько месяцев в Мадриде — и пишет довольно большую работу, имитирующую Эль Греко. Он оказывается в Венеции — и, естественно, начинает писать венецианские пейзажи. В октябре 1944 года Музича, вскоре после его первых персональных выставок за пределами Словении, арестовывают в Венеции за участие в подпольном антифашистском сообществе и, после пыток, отправляют в концлагерь Дахау, где он проводит несколько месяцев до освобождения лагеря американцами в апреле 1945 года.

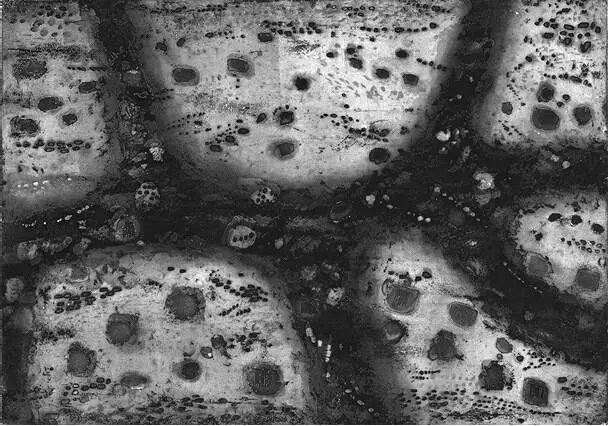

В лагере Музич работает на заводе и, вырывая страницы из бухгалтерских книг, делает почти две сотни карандашных набросков. Это абрисы безжизненных человеческих тел, истощенных, лежащих в неестественных изломанных позах, по одиночке и грудами. Это именно абрисы, минимально проработанные, такая беглая и бессильная фиксация окружающего ужаса. Кажется, художник с трудом удерживает в руке карандаш, то ли от физического, то ли от душевного истощения. Музич слишком внимателен к окружающим впечатлениям, его мир слишком зависит от окружающих его визуальных образов, чтобы он мог закрыться и не пытаться зафиксировать то, что видит, чтобы «отразить», сложить это во внутреннюю копилку. В одном из позднейших интервью он замечает, что желание рисовать в Дахау — иногда с риском для жизни — было вызвано не стремлением зафиксировать преступления. Это было художническое желание, невозможность противостоять своему призванию — очень характерно, что Музич не может удержаться от замечания о «трагической элегантности» этих тел [310] After Auschwitz: Responses to the Holocaust in Contemporary Art / Ed. by M. Bohm-Duchen. London: Lund Humphries, 1995. P. 153.

.

Из 180 набросков Музичу удалось сохранить 35 (он прятал их на территории завода, после бомбежек большая часть рисунков была утеряна). После освобождения из Дахау он возвращается в Словению, но сразу сбегает от режима Тито в Италию и с невероятной энергией начинает рисовать венецианские виды, светлые, сочные и яркие. Музич словно пытается компенсировать мрак и ужас того, что ему недавно пришлось пережить. Он путешествует по Балканам, живет в Италии и Франции, пропускает через себя все новый и новый опыт, быстро поддаваясь свежему материалу, подстраиваясь под него и меняя свой стиль. В 1950‐х он пишет непохожую ни на что прежнее серию Cavalli : лошади в пейзажах родной художнику Далмации, балканский колорит, напоминающий порой национальные африканские мотивы, эксперименты с техникой вышивки. В 1960‐х Музич увлекается абстракционизмом: постепенно цвет и сочность послевоенных работ уходят с его полотен, они все темнее и мрачнее — и все убедительнее. Его игры со стилями все убедительнее и оригинальнее, это уже безусловно большой мастер — но все еще не нашедший собственной темы.

Эта тема прорывается в начале 1970‐х. Спустя 25 лет после Дахау Музич достает из загашников свои старые наброски и делает на их основе картины, вбирающие в себя и раскрывающие весь его предыдущий опыт, все накопленное мастерство. Эта серия получает название «Мы не последние»: несмотря на весь ужас преступлений нацизма, человечество ничему не научилось. После 1945 года массовые убийства гражданского населения продолжились во Вьетнаме и Корее.

На картинах серии «Мы не последние» — те же человеческие тела, та же мрачная бежево-черная гамма, к которой Музич естественным путем приходит к концу 1950‐х. Их простота, почти на грани абстракции, напоминает об опытах художника в 1960‐е годы. Давая выход тому, что много лет было заключено у автора в сознании, выпуская наружу опыт, который он пытался «закрасить» яркими картинами Венеции, этнографически энергичными картинами балканской степи, уходом в абстракцию, — Музич наконец находит себя, и его картины обретают силу оригинального высказывания большого мастера.

Серия «Мы не последние», обеспечившая Музичу действительно большой успех, стала признанной вершиной его творчества, но не была последним, что он сделал. Музич идет дальше, и во второй половине 1980‐х и в 1990‐х начинается его новый, «философский» этап. Это портреты или автопортреты, выполненные в той самой «трупной» или «концлагерной» технике, но теперь говорящие о жизни и о новых занимающих художника проблемах. Эти темные фигуры, склоненные то ли в молитве, то ли от немощи, — размышление о старости, слабости, силе духа, о смерти, но уже не пугающей и ужасной, а о близкой и «естественной»; о смерти, лишенной жала. Это путешествие в глубь себя еще и потому, что в эти годы Музич начинает слепнуть — но не перестает писать. Его многолетняя работа с тьмой, экзистенциальной и живописной, позволяет ему писать из опыта этой тьмы. Преодоление собственной душевной травмы в каком-то смысле позволяет ему преодолеть даже физические обременения.

Жизнь и творчество Музича — иллюстрация утверждений психологов, что проработка травмы — не способ излечить ее и навсегда избавиться от ее груза. Так получается далеко не всегда. Итальянский писатель Примо Леви, тоже описывавший свой лагерный опыт не в последнюю очередь для того, чтобы справиться с его последствиями [311] Леви П. Человек ли это? / Пер. с итал. Е. Дмитриевой. М.: Текст, 2011; Он же. Канувшие и спасенные / Пер. с итал. Е. Дмитриевой. М.: Новое издательство, 2010.

, не смог этого сделать — и покончил с собой. Травма — не просто тяжелые воспоминания, а опыт, полностью освободиться от которого невозможно; это события прошлого, которые нельзя повернуть вспять. Преодоление травмы — это обретение возможности жить с этим опытом так, чтобы он не отравлял жизнь, дезактивировать его разрушающие последствия. Картины Зорана Музича — свидетельство именно такой работы со своим прошлым [312] О Музиче в более широком контексте искусства после Холокоста см.: Sujo G. Legacies of Silence: The Visual Arts and Holocaust Memory. London: Philip Wilson, 2001.

.

Интервал:

Закладка: