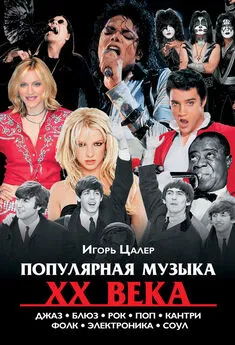

Татьяна Чередниченко - Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии

- Название:Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Музыка

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Чередниченко - Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Кризис общества-кризис искусства. Музыкальный авангард и поп-музыка в системе буржуазной идеологии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Замысел Кейджа объясняют по-разному: «изоляция музыканта от музыки» 25, «структурирование пустоты» 26, «создание антимузыки» 27. Подобные объяснения лишь частично учитывают результативный смысл акции, создающийся в сознании публики на фоне традиционного звукового идеала — в целом господствующего, например на Баховских днях, в рамках которых исполнялась 4'33" в 1977 году.

Кейдж оставляет от музыки лишь воспоминание о форме (трехчастность, символически обозначенная жестами исполнителей). Музыкального материала, из которого строится форма, в самом опусе нет, хотя о нем не может не вспомнить слушатель. Однако это «воспоминание о материале» — уже сугубо слушательское воспоминание, которое автор вызывает лишь негативно, ибо в сознании слушателя возникает картина звука как «прошлого», несуществующего явления.

Как видно из приведенных примеров, выход за пределы звука — пределы шума — в тишину (ставшую «музыкальным материалом») «звучит» для слуха, сформированного идеалом «очеловеченного звука», как выход за пределы человеческого существования и человеческой истории. За пределами истории располагается «бицентрированный» мир. Его два полюса: «грубая» физическая (акустическая) материя и «равнодушный» техницистский разум (абстрактная звуковая структура).

Этот разорванный на противостоящие полюса мир парадоксальным образом возвращает к оппозициям средневекового сознания: «земля — небо», «тело — душа» [10] Музыковеды отмечают (в частности, в связи с хэппенингом), что идеалы «авангарда» выступают как «социальный симптом отражения средних веков в современности» 28 .

. По Марксу, выразившееся в этих оппозициях религиозное самоотчуждение было свидетельством «саморазорванности и самопротиворечивости… земной основы». Современная «саморазорванность» человеческих отношений в западной действительности находит свое отражение в авангардистской картине мира. Но эта «саморазорванность» иная и более радикальная, чем в обществе средневековом.

Она реализуется в таких явлениях социальной жизни, как «экологическая эксплуатация» (весьма примечательная тенденция последних десятилетий в развитых капиталистических странах — возможность дышать, сохранять здоровье — прямо обусловливается покупательной способностью [11] Советский исследователь И. Д. Лаптев подчеркивает: «…ухудшение окружающей среды постепенно и в довольно широких масштабах превращается в новую форму прямого расхищения здоровья трудящихся. Более высокое качество окружающей среды, в которой осуществляют свою жизнедеятельность представители имущих слоев населения (имеются в виду загородные дома, поместья и т. п. — Т.Ч .), оказываются истоком их беззаботности по отношению к экологическим характеристикам условий труда, быта, отдыха масс» 30

); новый уровень интенсификации производства, когда человеческий организм вступает в опасное соревнование с механическим ритмом машин и аппаратов; обезличивающие, лишающие человека его собственного «голоса» воздействия индустрии рекламы, пропаганды и других рычагов капиталистической манипуляции потреблением и сознанием.

Кризис капиталистических отношений, представленный, в частности, и как радикальный разрыв между человеком и его «неорганическим телом» — природой (К. Маркс), между человеком и его отчужденным «духом» (миром овеществленного сознания — техники), осознается «авангардом» в мистифицированном виде, близком к средневековой картине мира. Но если в средневековье оппозиции «тело — дух», «земля — небо» были проникнуты драматизмом и даже трагизмом (идея напряженного стремления «вверх» как иллюзорный способ обретения человеческой целостности, преодоления «саморазорванности земной основы») [12] Напомним слова Маркса: «Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение действительного убожества и протест против этого действительного убожества. Религия — это вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира…» 31 .

, то в «неорелигиозной» авангардистской картине «бицентрированного» мира драматический поиск связи между «физическим телом» и «компьютерным духом» отсутствует. Ситуация подается или констатирующе, или даже как нечто позитивное (Нихаус), иногда с равнодушной дистанции «юмора» (Кагель, Кейдж).

Средневековое сознание своим напряженным поиском человеческой цельности все же утверждало некий идеал: религия «претворяет в фантастическую действительность человеческую сущность, потому что человеческая сущность не обладает истинной действительностью» 32. Авангардистское «адраматическое» воспроизведение средневековой «бицентрированности» опирается, напротив, на отсутствие какого-либо идеала. В этом как раз и кроется авангардистская «ложь». Общество подается одномерно-фаталистически; его членам, если они поверили авангардистской интерпретации кризиса, не на кого надеяться и остается принять все как есть, забыть о борьбе.

Авангардистская картина мира — уже не протест против убожества реального мира, а только выражение этого убожества. Выражение, которое и в своей бессильной констатации существующих общественных противоречий, и в своей «юмористической» дистанцированности от них назойливо подчеркивает, что из этих противоречий выхода уже нет. Так, свидетельствуя об общественном кризисе, авангардистская картина мира утверждает и укрепляет этот кризис, полностью исключая представление о преодолении этих противоречий в ходе организованной борьбы прогрессивных сил против империализма.

Структура художественных произведений сформирована традицией так, что в ней воплощены основные характеристики человеческой деятельности, в первую очередь — процессуальное единство необходимости, воплощенной в законах обрабатываемого материала, и свободы — целей, поставленных себе человеком и воплощаемых в обрабатываемом материале 33. Созданный человеком предмет всегда целесообразен, «разумен», хотя одновременно не теряет своих объективных свойств.

И художник, обрабатывая материал, также воплощает свою цель. В неприкладном искусстве такой целью является идейная концепция, которая, подчиняя все детали произведения (и, следовательно, все этапы «обработки» материала), скрепляет эти детали и этот материал в художественном целом. Художественная целостность становится специфическим преломлением принципа целесообразности человеческой деятельности 34. При этом ясно, что, воплощая художественную идею, музыкант, литератор или живописец не могут не учитывать объективных закономерностей своего материала (слова, звука, цвета) и его восприятия. Напротив, они используют эти закономерности, чтобы донести до сознания читателей, слушателей, зрителей концепцию произведения. Советский эстетик пишет: «Свобода художника согласуется с природой материала так, что природа материала становится свободной, а свобода художника непроизвольной» 35.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: