Михаил Палушенко - Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития

- Название:Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Права человека»

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:1605-7147

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Палушенко - Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития краткое содержание

Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Процедура подготовки камикадзе к вылету была следующей. Поисковый самолет по радио передавал сообщение о цели, ее местоположении и характеристике. После анализа информации принималось решение об ударе. Отдав приказ нанести удар, командир доводил до пилотов данные о погодных условиях, цели, курсе и давал прочую необходимую информацию.

В это время наземный персонал уже выкатывал из укрытий на стартовую позицию заправленные горючим (для камикадзе — только до цели и с подвешенными бомбами) самолеты с прогретыми моторами. Тут же на аэродроме проходила прощальная церемония. Камикадзе предлагалась чашечка сакэ: по синтоистским поверьям, это облегчало переход самурая в иной мир — мир военных богов.

«Нас построили по боевой тревоге, по шесть человек в ряд. Пришел начальник школы и поздравил с наступлением того счастливого момента, когда мы, наконец, сможем отдать жизнь за Великую Японию.

Вынесли черный лаковый поднос с шестью чашечками подогретого сакэ — таков был ритуал. Мы прокричали "банзай" в честь императора и разошлись, чтобы занять места в машинах», — так вспоминал обряд «крещения» камикадзе один из немногих оставшихся в живых смертников.

Летчики повязывали голову налобной повязкой «хатимаки» — символом самурайской храбрости и самообладания. Почти всегда в последний полет камикадзе брали самурайский меч. Летчики занимали свои места, делали прощальный взмах рукой, взлетали и уходили навсегда на восток.

В район цели самолеты летели на большой высоте. При этом летчики пользовались кислородными масками. Временами полет проходил в облаках. Так было меньше шансов встретить самолеты противника. Приближаясь к кораблям — объектам поражения, камикадзе набирали скорость, а самолеты сопровождения занимали такую позицию, чтобы была возможность блокировать американские перехватчики.

Покачиванием крыльев ведущий давал команду: «Все — в атаку!» Каждый камикадзе сам выбирал себе цель. По возможности это должен был быть авианосец. На него камикадзе пикировали, стремясь поразить самое уязвимое место — подъемник на самолетной палубе. От упавшего на палубу самолета корабль получал тройное разрушение: взрыв бомбы, удар самолета и растекающиеся струи горящего авиационного бензина из взорвавшихся баков. Если самолет падал в море рядом с кораблем, то корабль получал повреждения от разлетающихся осколков и частей самолета.

Бой с истребителями противника для японских истребителей сопровождения всегда был оборонительным. Перед ними не стояла задача сбивать самолеты врага. Японцам было запрещено вступать в воздушную дуэль или занимать выгодную для себя позицию. Атакуемые сзади, они не имели права спасаться бегством. При любых обстоятельствах японские истребители обязаны были оставаться рядом с камикадзе. Летчик эскорта должен был предпринять все от него зависящее, вплоть до самопожертвования, чтобы летчиккамикадзе смог оправдать свое предназначение — нанесение сокрушительного удара по врагу. Главным оружием самолетов эскорта было незначительное уклонение от курса (не отрываясь при этом от беззащитных самолетов с бомбами), ловкое уклонение от огня и обман врага. Летчиками эскорта назначались пилоты высокого мастерства и большого опыта. Им категорически запрещалось самим идти в смертельную атаку, хотя они горели желанием поразить вражеский корабль и страшно завидовали тем, кто пикировал на цель. Были случаи, когда летчики эскорта, дождавшись результатов ударов камикадзе, сами врезались в корабли противника. Некоторые из них с большим мастерством выписывали каскад фигур высшего пилотажа, за которыми с восхищенным ужасом следили американские моряки. Большая вероятность встреч с истребителями противника на средних высотах привела к появлению тактики предельно низкого и предельно высокого выхода на объект поражения. Несмотря на то, что корабельные РЛС заблаговременно обнаруживали самолеты камикадзе, летящие на высоте 6000–7000 м, американским перехватчикам требовалось много времени для подъема на такую высоту. Кроме того, разреженный воздух осложнял как перехват, так и пилотаж самолета.

Рис. 7.1

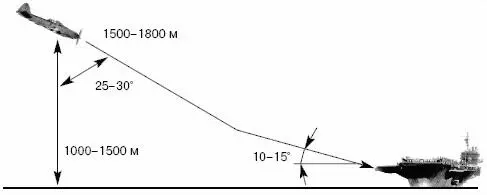

В свою очередь, крутой угол пикирования приводил к возрастанию силы тяжести, что затрудняло для камикадзе управление самолетом. Камикадзе должен был выдерживать по возможности наиболее пологий угол пикирования, учитывая при этом направление ветра, движение цели и скорость пикирования.

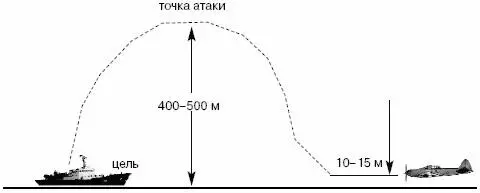

Рис. 7.2

Атака летчика-камикадзе с предельно малой высоты

Выход на цель с предельно малой высоты позволял избежать раннего обнаружения как визуально, так и с помощью РЛС. Поэтому вероятность перехвата была еще более низкой, чем в случае атаки с большой высоты. После достижения цели на предельно малой высоте камикадзе должен был быстро набрать высоту 400–500 м и затем резко спикировать на объект поражения. Японцы часто применяли оба метода сразу на разных курсах и при разных вариантах атаки.

Существовало несколько вариантов атаки на морские цели. Наиболее типичной и эффективной была пикирующая атака. При скорости свыше 500 км/ч летчик пикировал с высоты 900–1500 м, пытаясь поразить наиболее важные части корабля. Однако при таком варианте атаки самолет камикадзе почти всегда на расстоянии 600–150 м от корабля поражался зенитным огнем. На таком расстоянии большие размеры самолета позволяли вести по нему прицельный огонь.

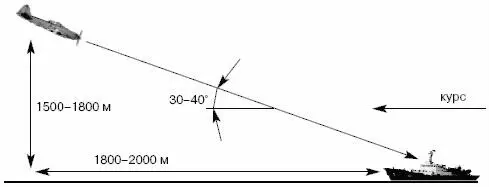

При лобовой атаке камикадзе кораблям было сложнее отражать атаку. Зенитные заградительные средства вели более эффективный огонь при отражении атаки с бортов, чем по курсу корабля. При таком способе атаки летчик-камикадзе старался таранить центральный самолетоподъемник.

Уязвимыми местами авианосцев были также передний и кормовой подъемники. Их разрушение всегда выводило авианосец из строя. На кораблях других типов наиболее важной точкой тарана являлся капитанский мостик. Прямое попадание камикадзе в это место надолго исключало корабль из боевых действий. Любое попадание в центральную часть эсминца, транспорта и других небольших военных кораблей обычно заканчивалось их потоплением.

Рис. 7.3

Лобовая атака камикадзе

Рис. 7.4

Пикирующая атака камикадзе

Для вывода из строя тяжелого авианосца, по японским расчетам, требовалось четыре самолета: два для удара по центральному подъемнику и по одному на передний и кормовой. Для эскортного авианосца считалось достаточным дватри удара камикадзе. Однако самолетов у японцев не хватало, а у американцев на Тихом океане было почти сто авианосцев. Поэтому обычной практикой стало посылать против авианосца всего одного камикадзе. При этом камикадзе часто использовали обычную горизонтальную атаку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: