Вениамин Башлачёв - К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России

- Название:К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вениамин Башлачёв - К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России краткое содержание

К ОСОЗНАНИЮ РУССКОГО НАРОДА. О развитии великороссов в Царской России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Заселяли Черноземный Центр младшие сыновья «вольных» крестьян и бежавшие от «барина» вольнолюбивые великороссы из Подмосковья и вольнолюбивые малороссы из Приднепровья. По мере увеличения числа служилых людей, Царь Московский «даровал» им «для кормления», как великороссов, так и малороссов Черноземного Центра, автоматически превращая их в «крепостных». Для осознания единства жизни великороссов и малороссов в Черноземном Центре полезно посмотреть переписи ХХ века.

Взгляд в прошлое ХХ века

Посмотрим динамику распределения великороссов и малороссов Воронежской и Курской области с 1897 года до 2010 года.

При переписи 1897 года переписчики спрашивали родной язык. А у русских людей определяли один из трех: великорусский, малороссийский или белорусский.

Ответы и легли в основу переписи 1897 года.

После смуты 1917 года расчленение русского народа было углублено. Понятие «малоросс» заменили — «украинец», а «великоросс» — просто «русский».

При переписи 1926 года был разработан «циркуляр», который требовал записывать «народность». Для русских людей было специальное разъяснение назвать одну из трех народностей: русские, украинцы, белорусы.

При переписи 1939 года переписчики требовали указать свою «национальность».

Как такой подход при переписях сказался на распределении русских людей по национальности в Воронежской и Курской Губерниях — это можно увидеть при сравнении результатов переписей 1897, 1926 и 1939 годов [36] По публикациям: http://demoscope.ru/weekly/pril.php .

.

| 1897 г. | 1926 г. | 1939 г. | Изменение 1897 г. — 1926 г. | Изменение 1926 г. — 1939 г. | |

| Великороссы (русские) | 70,3% | 73,2% | 91,1% | плюс 2,9% | плюс 18,2% |

| Малороссы (украинцы) | 29,3% | 26,3% | 8,1% | минус 3,0% | минус 18,7% |

Таблица 6.2: Результирующая таблица о распределении русских людей по национальности в Воронежской и Курской Губерниях

Как видите, в течение трех десятилетий в этих губерниях (областях) Черноземном центра доля великороссов увеличилась, а малороссов — уменьшилась. Причем на сколько процентов увеличилась группа великороссов, настолько же уменьшилась группа малороссов. Такое изменение не объяснить вымиранием малороссов или увеличением рождений великороссов.

Изменения в таблице 6.2 объяснимо только одним, когда русских людей спрашивали: «какой вы народности?» или «какой вы национальности?» — многие отвечали по–житейски просто: «Да все мы — русские!»

В тех же Курской и Воронежской областях, процент людей записавших себя украинцами, при последующих переписях уменьшался так:

- 1959 год — 5%;

- 1979 год — 4%;

- 2010 год — 1,6%

И в этом нет ничего удивительного. До развития радиовещания язык детей формировался на бытовом уровне тем говором, который свойственен местности проживания. Ведь веками бытовало выражение: «Что ни город, то говор».

С развитием радиовещания, а затем телевидения язык детей, да и родителей, стал формироваться не только бытовым общением, а языком радио и телевещания.

В 1950‑х, во время учебы и службы в армии у меня было масса знакомых. В том числе — с Украины. Говор моих друзей из Курской и Хмельницкой областей для меня ничем не отличался. При этом в их паспортах перед призывом было записано: первый — русский, второй — украинец. И все мы, по–житейски просто, считали: «мы — русские». Даже сейчас, спустя четыре поколения от введения понятия национальность, очень часто в паспорте человека записано — русский, а он говорит, что его «деды» с Украины или Белоруссии.

Демографического смысла в разделении по языку переписи 1897 года людей Черноземного Центра не было. Потому как во все времена на Русской равнине жил один и тот же русский народ с разными говорами. Ведь веками бытовало выражение: «Что ни город, то говор». Независимо от того какой говор был свойственен местности проживания их предков русские люди при общении всегда находили общий язык. И реального разделения людей на Русской равнине не могло быть, потому как и тогда, и теперь у русских людей было и есть ясное самосознание: «Да все мы — русские».

Русские в Черноземном Центре накануне падения Царства Романовых составляли почти 100% населения. Так что роль Черноземного Центра в демографическом развитии великороссов абсолютная и определяющая.

Глава 7. Нижнее Поволжье

Напомню, что Верхнее Поволжье включено в Нечерноземный Центр.

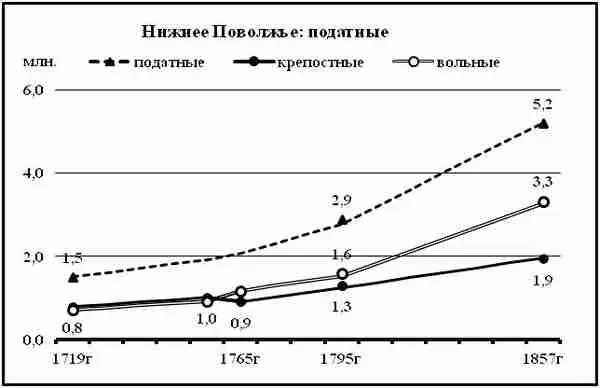

Нижнее Поволжье — это Пензенская, Симбирская, Казанская, Самарская, Саратовская и Астраханской губернии.

Надежных данных во времена крепостного права по губерниям нет. Поэтому динамику численности податных по переписям рассмотрим по всему Нижнему Поволжью, начиная с 1719 года. Напомню, по теме: демографическое развитие великороссов во времена крепостного права — важны:

Напомню, по теме: демографическое развитие великороссов во времена крепостного права — важны:

— влияние «крепостных» и «вольных» на прирост податных;

— изменение соотношения «податные/неподатные», которым можно представить экономическую нагрузку на податных людей.

Изменения этих зависимостей в Нижнем Поволжье за основное время крепостного права, можно представить графически в строгом 10-летнем цикле. При этом нужно учесть, как это делалось в предыдущих главах, что в 1764 году Екатерина Вторая отобрала «крепостных» крестьян у духовенства.

В Нижнем Поволжье было около 100 тыс. «крепостных духовенства», что существенно меньше одного миллиона Нечерноземного Центра. Но все же имеет смысл рассмотреть влияние смены их социального статуса.

До 1765 года «крепостные духовенства» учтены в численности «крепостных». А с 1765 года бывшие «крепостные духовенства» учтены в численности «вольных».

Диаграмма 7.1: Итоговая динамика численности податных Нижнего Поволжья за 1719–1857 годы

Графики показывают, как изменялась численность конкретных групп податных людей Нижнего Поволжья в процессе действия крепостного права.

В 1719 году «крепостных» лишь немного больше, чем «вольных». Решения Екатерины Второй сказалось небольшой прибавкой и численность «вольных» стала больше, чем «крепостных». К 1857 году, накануне отмены крепостного права — почти в два раза. В этом процессе продолжал действовать всё тот же фактор русской ценности «вольному воля», которая жила у великороссов на генетическом уровне. Вытравить эту ценность плетьми — невозможно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: