Анатолий Фоменко - Правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии? Книга I (Обоснование хронологии. Рим и Новый Рим. Древняя Греция)

- Название:Правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии? Книга I (Обоснование хронологии. Рим и Новый Рим. Древняя Греция)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-17-010301-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии? Книга I (Обоснование хронологии. Рим и Новый Рим. Древняя Греция) краткое содержание

Верна ли традиционная хронология? Почему общепринятые даты событий древней истории не совпадают с теми, которые называют современные ученые?

Известные ученые Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко, используя современные методы математической статистики, создали новую хронологию, которая переворачивает взгляды традиционной исторической науки.

Правильно ли мы понимаем историю Европы и Азии? Книга I (Обоснование хронологии. Рим и Новый Рим. Древняя Греция) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот некоторые факты:

1) Знаменитая карта из «Географии» Птолемея (изд. Баслера, 1545 года), считающаяся сегодня древней и античной, датируется не II веком н. э., а XV–XVI, то есть временем публикации книги Птолемея, что удивительным образом совпадает с астрономической датировкой «Альмагеста» Птолемея.

2) Не менее знаменитая античная карта tabula Pentingeriana, согласно нашей методике, попадает не в начало н. э., эпоху Августа, а в XII–XIV века н. э. Расхождение со скалигеровской хронологией — более тысячи лет.

3) Серия «античных» карт (являющихся, правда, позднейшими реконструкциями по их словесным описаниям) — в текстах Гесиода (традиционно VIII век до н. э.), Гекатея (VI–V века до н. э.), Геродота (V век до н. э.), Демокрита (V–IV века до н. э.), Эрастофена (276–194 годы до н. э.), а также «глобус» Кратеса (168–165 годы до н. э.) — при датировке новым методом должны быть отнесены отнюдь не в указанные скалигеровские временные интервалы, а в XIII–XV века н. э.

Это резко противоречит скалигеровской исторической хронологии, но полностью согласуется со всем спектром итогов, полученных нами в ходе математического анализа текстов-хроник.

Глава 4

Построение Глобальной хронологической карты (ГХК) и примеры применения математических методик датирования к древней истории

Итак, мы уже получили достаточно материалов, чтобы попытаться вчерне реставрировать правильную хронологию истории Европы — на базе известной нам традиционной истории и обнаруженных в ней повторяющихся блоков. Вторым этапом реставрации, во много раз более трудоемким (но зато и несравнимо более увлекательным), будет новое вчитывание в древние документы, когда-то неверно истолкованные и ошибочно привязанные к хронологической шкале. Об этом пойдет речь в последующих главах книги. И здесь еще остается огромный простор для работы историков. А в этой главе мы подведем итоги формального математического исследования собственно хронологии, то есть совокупности датировок событий древней и средневековой истории.

В 1974–1980 годах одним из авторов этой книги (А.Т. Фоменко) был проведен анализ глобальной хронологии древней и средневековой истории Европы, Средиземноморья, Египта, Ближнего Востока. Материалом для анализа послужили обширные данные хронологических таблиц известного французского хронолога XVIII века Ж. Блера (в России опубликованы в двух томах в 1808–1809 годах), 14 других аналогичных таблиц, дополненных информацией из 222 текстов (хроник, летописей и т. д.). Все они в сумме содержали описание практически всех основных событий, имевших место в указанных регионах на интервале от 4000 года до н. э. до 1800 года н. э. в скалигеровских датировках. Вся эта информация (войны, цари, основные события, империи и т. п.) была наглядно изображена на обширной — в несколько десятков квадратных метров — карте (диаграмме), которую мы назвали Глобальной хронологической картой. Сокращенно — ГХК.

Глобальная хронологическая карта выглядит следующим образом. Каждая эпоха со всеми ее событиями подробно изображена в соответствующем месте карты в хронологическом порядке. При этом то или иное событие изображалось точкой или горизонтальным отрезком. Начало отрезка — это начало события, конец отрезка — конец события (например, правления царя). Если какие-либо события одновременны или перекрывают друг друга по времени, то они изображались на ГХК одно над другим.

Итак, Глобальная хронологическая карта изображает максимально полный «учебник» древней и средневековой истории в ее скалигеровской версии.

К материалу, собранному на ГХК, были применены математические методики распознавания дубликатов (повторов) в истории. В результате обширных расчетов на ЭВМ были обнаружены пары эпох, считающихся в скалигеровской истории различными, но для которых математические показатели близости оказались чрезвычайно малыми — такими, какие указывают на заведомо зависимые события. Несколько упрощая, можно сказать — указывают на одни и те же события, представленные (вследствие ошибок средневековых хронистов) в наших учебниках по истории как вроде бы различные события, происходившие якобы очень отдаленные друг от друга исторические эпохи.

Поясним на примере. Была обнаружена связь истории античного Рима за период 753–236 годов до н. э. и истории средневекового Рима за период 300–816 годов н. э. Более точно: была взята эпоха от 300 до 816 года н. э., описанная, например, в фундаментальном труде Ф. Грегоровиуса «История города Рима в средние века» (т. 1–5. СПб., 1902–1912). Для сравнения с этой средневековой римской эпохой была взята совсем другая, самая начальная римская эпоха продолжительностью 517 лет от основания Рима. Она описана, например, в следующих двух текстах: 1) «Римская история» Т. Ливия (т. 1–6. М., 1897–1899) от 1 до 459 года от основания Рима. Затем текст Ливия обрывается, дальнейшие книги утрачены. 2) Чтобы охватить время от 459 до 517 года (здесь годы от основания Рима), мы использовали соответствующую часть монографии В.С. Сергеева «Очерки истории Древнего Рима» (М., 1928).

Подсчет математических коэффициентов близости для этих двух, отдаленных друг от друга эпох римской истории дает настолько малые значения, что они однозначно указывают на зависимость этих эпох, точнее, на зависимость описывающих их первоисточников (на которые опираются все позднейшие тексты). Эта зависимость четко выражена и имеет такой же характер, как и зависимость между текстами, описывающими «одни и те же» события.

Это только один из примеров. Подобных примеров множество. Возникает вопрос: есть ли какой-то определенный порядок, какая-то система в множестве такого рода «математически зависимых» хронологических эпох в нашей истории?

Чтобы ответить на этот вопрос, отметим «математически зависимые» эпохи на ГХК одинаковыми символами.

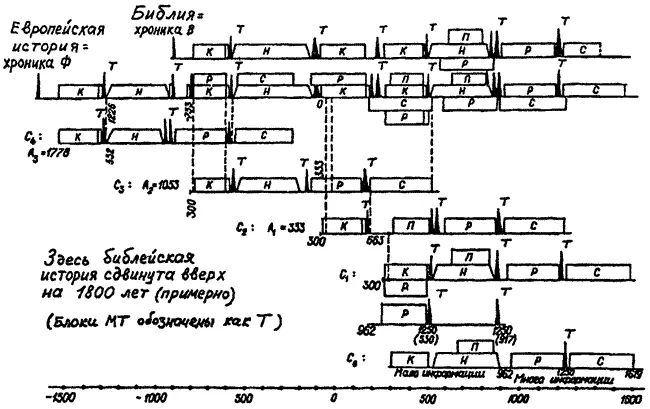

Итак, перед нами «раскрашенная ГХК» (рис. 10) — начерченная горизонтально ось времени, рядом с которой выписаны события, происходившие в конкретные времена (как утверждает история) в различных европейских странах, на Ближнем Востоке и в Египте. Любая хронологическая таблица, какую можно найти в книгах по истории, — часть этой «карты». Благодаря найденным нами историческим параллелизмам мы знаем теперь расположение совпадающих между собой исторических блоков, — они закрашены одинаковым цветом или обозначены одинаковыми буквами. Это — строка «Е», условно изображающая историю Европы.

Рис. 10. Разложение Глобальной хронологической карты в сумму четырех слоев. Сдвиги между слоями на 333 года, 1053 года и на 1778 лет. Самая верхняя строка условно изображает последовательность событий, описанных в Библии. Вторая сверху строка условно представляет последовательность событий, описанных в «скалигеровском учебнике по древней и средневековой истории». Ясно видно, что этот «учебник» получился в результате склейки четырех экземпляров практически идентичных коротких летописей, сдвинутых относительно друг друга на 333 года, 1053 года и 1778 лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: