Анатолий Фоменко - Истину можно вычислить.

- Название:Истину можно вычислить.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство Астрель»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-16650-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Истину можно вычислить. краткое содержание

Книга не предполагает от читателя специальных знаний и предназначена для всех, кто интересуется проблемами всемирной истории.

Истину можно вычислить. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Почти все герои Петрарки — это деятели «античного» республиканского Рима. В частности, «античные» Юний Брут, Гораций Коклес, Камилл, Манлий Торкват, Фабриций, Фабий Максим, Катон Старший, Сципион Африканский. Сегодня предполагается, будто источниками для Петрарки служили произведения Тита Ливия, Светония, Юстина, Флора, Цезаря. Так ли это? Возможно, Петрарка — то есть Плутарх? — просто написал серию биографий СОВРЕМЕННИКОВ СВОЕЙ ЭПОХИ. Иными словами, все перечисленные «античные» персонажи, скорее всего, жили в эпоху XII–XVI веков. И лишь затем скалигеровские редакторы XVI–XVII веков прошлись по этим средневековым биографиям, вставляя ремарки, отодвигающие биографии в глубокое прошлое. В результате средневековый Петрарка мог отразиться в прошлом под именем «античного» Плутарха.

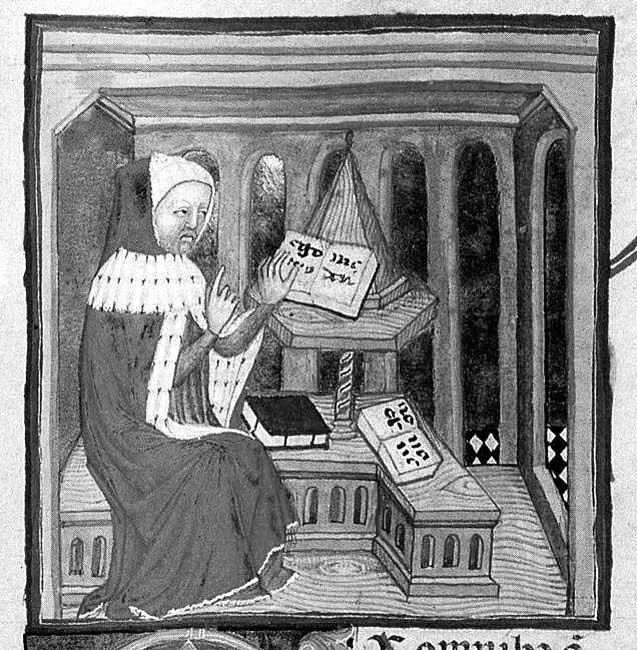

В заключение приведем два портрета Петрарки (Плутарха?) из средневековых книг. На рис. 169 и 170 показаны два его старинных изображения из книги якобы 1388 года [1485], с. 252–253, Таким образом, не исключено, что нас дошли более или менее достоверные изображения «античного» Плутарха.

Рис. 169. Портрет Петрарки (Плутарха?) из книги «De Remediis utriusque Fortunae», якобы 1388 года, Италия (Mailand). Комментарий историков таков: «Инициал к первой главе первой книги с портретом Петрарки» [1485], с. 252. Взято из [1485], илл. 330.

Рис. 170. Другой портрет Петрарки (Плутарха?) из книги «De Remediis utriusque Fortunae», якобы 1388 года, Италия (Mailand). Комментарий историков таков: «Начало второй книги с миниатюрой, на которой изображен Петрарка за пюпитром в студии» [1485], с. 252. Взято из [1485], илл. 331.

5. «Античная» Греция и средневековая Греция XIII–XVI веков

5.1. Считается, что вплоть до XVI века история средневековых Афин покрыта мраком

В смысле полноты информации ситуация с историей средневековой Греции значительно хуже, чем с историей итальянского Рима. Так как хронология Греции в большой степени определяется историей Афин, то мы кратко опишем афинскую хронологию, не касаясь здесь других городов Греции. Возьмем, например, фундаментальный труд Ф. Грегоровиуса «История города Афин в средние века» [195], где собрано огромное количество средневековых документов по истории Греции. Между прочим, в греческой «античной» истории отсутствует источник, схожий по фундаментальности и протяженности во времени с «Историей Города» Тита Ливия. Потому скалигеровская греческая история восстанавливается из отдельных хаотичных фрагментов, нанизанных друг на друга путем их «зацепления» с хронологией Рима [195], [196].

Как и история подавляющего большинства «античных» городов, история Афин характеризуется «древним» расцветом, затем — погружением в темноту Средних веков, из которой город начинает всплывать только в XV–XVI веках, то есть даже позже итальянского Рима.

Начнем с замечательного высказывания Ф. Грегоровиуса: «Что касается собственно истории Афин, то его судьбы в эту эпоху (речь идет о Средних веках — Авт. ) ПОКРЫТЫ ТАКИМ НЕПРОНИЦАЕМЫМ МРАКОМ, ЧТО БЫЛО ДАЖЕ ВЫСТАВЛЕНО ЧУДОВИЩНЕЙШЕЕ МНЕНИЕ, КОТОРОМУ МОЖНО БЫЛО БЫ ПОВЕРИТЬ, А ИМЕННО, БУДТО АФИНЫ С VI ПО X ВЕК ПРЕВРАТИЛИСЬ В НЕОБИТАЕМУЮ ЛЕСНУЮ ПОРОСЛЬ, А ПОД КОНЕЦ И СОВСЕМ БЫЛИ ВЫЖЖЕНЫ ВАРВАРАМИ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ АФИН В МРАЧНЕЙШУЮ ЭПОХУ ДОБЫТЫ НЕОСПОРИМЫЕ, НО ЕДВА ЛИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЧТО-НИБУДЬ БОЛЕЕ РАЗИТЕЛЬНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОЛНЕЙШЕГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ АФИН С ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРИЗОНТА, КАК ТОТ ФАКТ, ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ ПРИИСКИВАТЬ ОСОБЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА РАДИ ТОГО ТОЛЬКО, ЧТО ДОСТОСЛАВНЕЙШИЙ ГОРОД ПО ПРЕИМУЩЕСТВУ ИСТОРИЧЕСКОЙ СТРАНЫ ВООБЩЕ ВЛАЧИЛ ЕЩЕ ТОГДА СУЩЕСТВОВАНИЕ» [195], с. 41.

И это говорит не кто-нибудь, а Ф. Грегоровиус, который постарался собрать в своем труде [195] практически все, что сохранилось об истории Афин в Средние века.

Эти удивительные данные о положении Афин в Средние века впервые были четко сформулированы Фальмерайером в XIX веке. Чтобы как-то объяснить эту загадочную «катастрофу» — исчезновение «великой античной» Греции он предположил, будто аваро-славяне «ВЫРЕЗАЛИ ВСЮ ДРЕВНЮЮ ГРЕЦИЮ» [195], с. 41. Однако никаких документов, подтверждающих это «вырезание», нет [195].

Ф. Грегоровиус продолжает: «Начиная с VII столетия, Греция настолько становится БЕЗРАЗЛИЧНОЙ ДЛЯ ИСТОРИИ, что имена итальянских городов… гораздо чаще упоминаются византийскими летописцами, нежели Коринф, Фивы, Спарта или Афины. Но и за всем тем, НИ ЕДИНЫЙ ИЗ ЛЕТОПИСЦЕВ НИ СЛОВОМ НЕ НАМЕКАЕТ НА ПОКОРЕНИЕ ИЛИ НА ОПУСТОШЕНИЕ АФИН ПРИШЛЫМИ НАРОДАМИ» [195], с. 42.

Считается, что об Афинах периода якобы V–X веков н. э. в скалигеровской истории практически ничего не сохранилось. Ф. Грегоровиус сообщает: «Город (Афины — Авт. ) обезлюдел, обеднел, его морское могущество и политическая жизнь УГАСЛИ ТАК ЖЕ, КАК ЖИЗНЬ И ВО ВСЕЙ ВООБЩЕ ЭЛЛАДЕ» [195], с 2–3. И далее: «Славу же за современным (то есть средневековым — Авт. ) городом обеспечивают не столько мудрецы, сколько торговцы медом. Синезий в письмах из Афин НИ ЕДИНЫМ СЛОВОМ НЕ УПОМИНАЕТ О ЗНАМЕНИТЫХ ГОРОДСКИХ МЯТНИКАХ» [195], с. 22. Которые, вероятно, просто еще не построены.

Далее: «На Афины и Элладу теперь спускались БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ СУМЕРКИ… ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ ПОГАСЛА, ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЧТИ НЕ ОЖИВЛЯЛИ ГРЕЧЕСКИХ ГОРОДОВ, за исключением бойкого рынка Фессалоник» [195], с. 26–27.

Знаменитый «античный» Парфенон поразительным образом оказывается средневековой христианской церковью. См. рис. 171 и 172. Историки пытаются «объяснить» этот факт следующим образом: «Пресвятая Дева Мария уже начинала победоносную борьбу с Древней Палладою из-за обладания Афинами… Афиняне (якобы в X веке — Авт. ) построили красивую церковь и водрузили на ней этот образ (христианской Богоматери, Девы Марии — Авт. ), КОТОРЫЙ И НАРЕКЛИ АТЕНАИЯ» [195], с. 24. То есть, как нам сообщают, попросту назвали Деву Марию — Афиной!

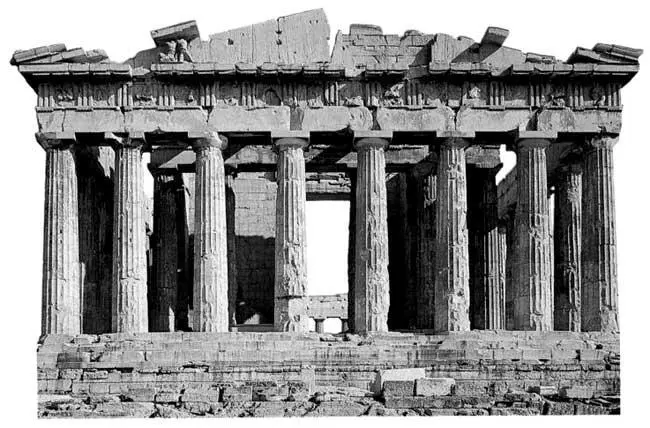

Рис. 171. Храм Парфенон в афинском Акрополе. Его состояние в XIX веке. Взято из [304], т. 1, с. 150.

Рис. 172. Храм Парфенон в афинском Акрополе. Его состояние в наше время. Взято из [930], с. 60.

Более того, историки далее сообщают: «Предание образу Богоматери придает наименование «Атенайи» (Афины — Авт. ); позднее это же название придается образу «Панагии Атениотиссе», который в Средние века был высоко чтим в Парфенонском храме» [195], с. 25. См. рис. 173. Итак, кроме тождества «АНТИЧНАЯ» АФИНА = ХРИСТИАНСКАЯ БОГОМАТЕРЬ, мы обнаруживаем, что, скорее всего, знаменитый «АНТИЧНЫЙ» ПАРФЕНОН был построен в средние века как ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ, посвященный ХРИСТИАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ = АФИНЕ. Как мы начинаем теперь понимать, Афина — это было просто одно из имен Марии Богородицы. Классическое «античное» изображение Афины Партенос, то есть Афины Парфенонской, на рис. 174.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: