Антон Первушин - Последний космический шанс

- Название:Последний космический шанс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-58854-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антон Первушин - Последний космический шанс краткое содержание

Последний космический шанс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Второй сюжетообразующий миф о Вселенной просуществовал сравнительно недолго и опирался на неспособность человека представить себе нечто совершенно пустое. Долгое время господствовала теория, согласно которой разряженный воздух распространен до границ Солнечной системы и сгущается у планет. Этой теорией пытались, в частности, объяснить отклонения в траектории кометы Энке и различные эффекты, наблюдаемые астрономами при прохождении планет на фоне Солнца. Подобная гипотеза значительно расширяла рамки применимости аппаратов легче воздуха и, как следствие, направляла творческую фантазию писателей, ученых и инженеров в русло выработки проектов космических кораблей, которые сегодня вызывают лишь усмешку. Поскольку наличие воздушной среды подразумевало и ее нагрев под воздействием солнечного тепла, межпланетное пространство становилось весьма комфортабельным местом, в котором вполне можно жить – в экстремальных условиях, на грани выживания, но можно!

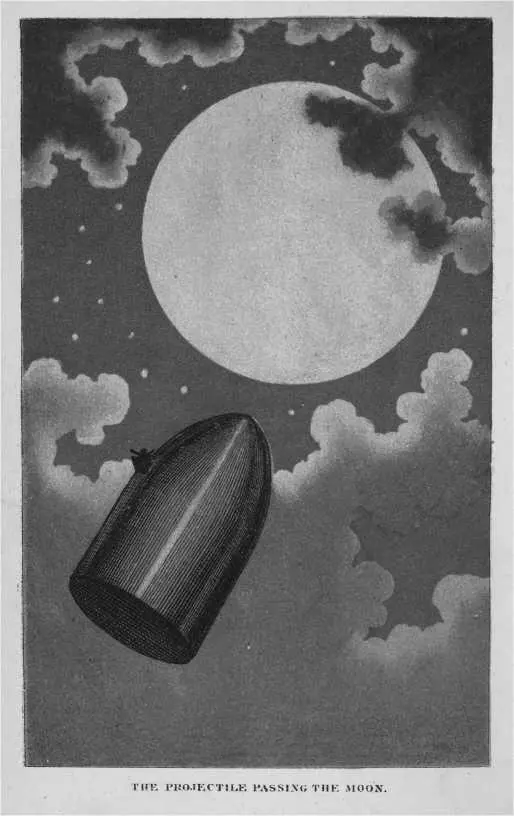

Межпланетный снаряд летит к Луне

Мифологическому восприятию Вселенной поддался даже «отец» научной фантастики Жюль Верн. Если вы откроете его дилогию о полете на Луну – романы «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» (“De la Terre à la Lune, Trajet direct en 97 heures 20 minutes”, 1865) и «Вокруг Луны» (“Autour de la Lune”, 1869), – то обнаружите там почти все наиболее распространенные ошибки, господствовавшие во второй половине XIX века и выдававшиеся за наиболее научное описание Вселенной. Достаточно вспомнить эпизод, когда путешественники, летящие к Луне в пушечном снаряде, выбрасывают за борт издохшую собаку по кличке Сателлит:

«Путешественники приступили к погребению Сателлита.

Надо было выбросить его труп в пространство так же, как моряки выкидывают в море мертвецов.

По указаниям Барбикена, вся процедура похорон требовала крайней расторопности, чтобы предотвратить потерю воздуха, который благодаря своей эластичности мог быстро улетучиться в мировое пространство. Болты правого окна, шириной около тридцати сантиметров, были осторожно отвинчены, и Мишель, подняв на руки труп Сателлита, приготовился вышвырнуть его в окно.

При помощи мощного рычага, позволявшего преодолеть давление внутреннего воздуха на стенки снаряда, стекло быстро повернулось на шарнирах, и Сателлит был выброшен… Из снаряда улетучилось при этом самое большее несколько молекул воздуха, и вся операция была выполнена так удачно, что впоследствии Барбикен уже не боялся таким же манером отделываться от всякого хлама, загромождавшего их вагон…»

Вот так вот. Просто и наглядно, « как моряки выкидывают в море мертвецов». Получается, что французский фантаст не только создал мифологию космического путешествия, но и закрепил в новом времени старые представления, связанные с Небом.

Не обошел писатель вниманием и другие мифы той эпохи, которые благодаря невероятной популярности книг Жюля Верна проникли в XXI век, частенько встречаясь в романах молодых авторов или в голливудских поделках. Например, едва покинув Землю, снаряд чуть не столкнулся с «болидом» – по мнению ряда астрономов, Солнечная система буквально кишит огромными каменюками, и миф о высокой метеоритной опасности больше столетия подпитывает воображение фантастов и популяризаторов. Например, гибель американского космического корабля «Колумбия» пытались сначала объяснить столкновением с неопознанным объектом в верхних слоях атмосферы. Тем не менее метеоритная опасность была и остается мифом – плотность метеоритного вещества в Солнечной системе так низка, что должны пройти сотни лет и должны быть совершены тысячи межпланетных перелетов, прежде чем вероятность столкновения достаточно крупного космического булыжника с пилотируемым кораблем возрастет до такой величины, чтобы ее начали учитывать в расчетах. Соответствующие вычисления по этому вопросу были проведены американским инженером Робертом Годдардом еще в 1919 году, и дальнейшая эволюция мифа о «метеоритной опасности» продолжалась чисто по инерции.

Кстати, об инерции. Особенности движения космического корабля в пустоте аналогичны (с определенной поправкой, разумеется) особенностям движения лодки в стоячей воде, а потому не вызывали внутреннего протеста. Зато вызывало отторжение условие равнозначности инерционных систем, напрямую вытекавшее из законов Ньютона, но не находившее подтверждения в быту: скоростные лифты и пикирующие бомбардировщики стали частью нашей жизни гораздо позднее. Чтобы объяснить эффекты, вытекавшие из собственной теории, Исаак Ньютон придумал даже специальную иллюстрацию – «пушку Ньютона», описанную в монографии «Математические начала натуральной философии» (“Philosophiæ Naturalis Principia Mathematical 1687). Представьте себе высочайшую гору, пик которой находится за пределами атмосферы. Вообразите пушку, установленную на самой ее вершине и стреляющую горизонтально. Чем мощнее заряд используется при выстреле, тем дальше от горы будет улетать снаряд. Наконец при достижении некоторой мощности заряда снаряд разовьет такую скорость (первая космическая скорость), что не упадет на землю вообще, выйдя на орбиту. Снаряд, выпущенный из «пушки Ньютона» и обращающийся вокруг планеты наподобие спутника, находится в состоянии непрерывного свободного падения и внутри него, будь он полым, все предметы пребывали бы в невесомости.

Невесомость и в самом деле является непременным атрибутом современных орбитальных полетов, однако до наступления космической эры мало кто понимал и правильно описывал ее природу. Невесомость «свободного падения» настолько противоречила повседневному опыту, что ее незаметно подменили невесомостью «равновесия сил». Вот как пишет об этом Жюль Верн:

«Путь снаряда лежал между Землей и Луной. По мере того как снаряд удалялся от Земли, земное притяжение изменялось обратно пропорционально квадрату расстояния. Лунное же притяжение изменялось прямо пропорционально.

В какой-то точке пути оба притяжения – лунное и земное – должны были уравновеситься, и тогда снаряд должен был потерять всякий вес. Если бы массы Луны и Земли были одинаковы, эта точка находилась бы как раз на середине расстояния между обеими планетами. Но так как массы их различны, то легко вычислить, что эта точка находилась на части всего пути, или в численном выражении в 78 114 лье от Земли. <���…>

До сих пор путешественники хотя и знали, что земное тяготение постепенно убывает, однако не могли еще заметить полного его исчезновения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: