Андрей Шарый - Дунай: река империй

- Название:Дунай: река империй

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Аттикус»

- Год:2015

- Город:М.

- ISBN:978-5-389-10487-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Шарый - Дунай: река империй краткое содержание

Работа А. Шарого не имеет аналогов в отечественной литературе. По охвату исторического, культурологического, географического материала, по смелости мысли и изяществу обработки текста это междисциплинарное исследование составляет уверенную конкуренцию лучшим европейским образцам «дунайского жанра». Автор делится уникальным опытом изучения мифологии Дуная и впечатлениями от путешествий по великой реке. Отдельная глава книги посвящена роли Дуная в истории России.

Дунай: река империй - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

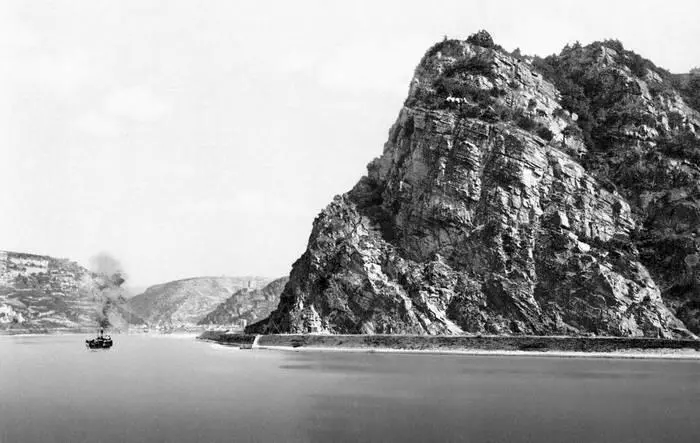

Скала Лорелей. Открытка 1900 года.

Дунай, как подмечено в одной философской книге, существует “в противопоставительном соответствии Рейну” [7]. Дунай (по телеологии Гёльдерлина – западно-восточное немецкое измерение) отдает Германии пятую часть общей дистанции, если сверяться по современным границам, 647 первых своих километров. Сила и значение матери Donau не только в том, что ее скрытые в пущах Шварцвальда истоки делают эту реку символом и вдохновителем немецкого национального гения. “В верховьях Дунай течет нерешительно, – пишет один из исследователей творчества Гёльдерлина. – Его темные воды временами останавливаются и, завихриваясь в водоворотах, даже теснятся назад. Почти так, словно бы из того места, где река впадает в чужое море, проходило вторичное, спорящее с источником течение”. Вот и рождается “чистое слово”. Первые двести или триста километров Дуная действительно полны таких вот остановок и завихрений, они и впрямь способны вселить в путника меланхолию.

Начатый Гёльдерлином в 1803 году и оставшийся незаконченным гимн “Истр”, в котором Верхний Дунай назван именем, данным древними греками низовьям реки, философски истолковывает это странное противодвижение: река возвращается к началу, превращается в собственный исток. Ключевая идея Гёльдерлина, очарованного Античностью, вот в чем: родник западной цивилизации – в Греции, и Запад теперь не уплывает вдаль, а движется в обратном направлении, как Истр или Дунай, к своему завершению в Германии. Понятая философски река связана не только с немецкой, но также с античной и азиатской географией: сакральный поток приходит к немцам с Востока через Грецию (от двух райских рек, Инда и Алфея). “Исток дунайского истока” оказывается не на западе, в метафизическом смысле река струит воды против собственного течения. Своевольное километровое исчисление Дуная от его конца к началу может, конечно, противоречить и научной традиции, и здравому смыслу, но позволяет желающим двигаться по этой реке в обоих направлениях, одновременно и удаляясь от истоков, и приближаясь к ним. Гёльдерлин таким образом заставил Дунай совершить изящный “гесперийский поворот”.

Мартин Хайдеггер, автор одной из главных книг мировой философии ХХ века “Бытие и время”, подкрепил свой построчный анализ гёльдерлиновского речного гимна выводом о том, что Германия и есть западная цивилизация, естественная преемница греческого европейского начала. Продвигаясь на восток, Дунай, соответственно, может либо терять германскую духовную силу, либо, напротив, сообщать ее расселившимся ниже по течению реки народам. Австралийские авторы докэпопеи “Истр” иронически обыгрывают этот посыл: они фокусируют кинокамеру на несомых Дунаем скоплениях пластикового мусора; бесчисленные техноостровки представляют собой бесполезные и бессмысленные маяки цивилизации, в начале XXI века уже, естественно, не немецкой, а общеевропейской. Впрочем, в новой объединенной Европе как раз Германия играет ведущую роль. История повторяет саму себя: совершив роковые петли Первой и Второй мировых войн, она возвращается к описанным Гёльдерлином истокам.

ДУНАЙСКИЕ ИСТОРИИ

КАК ДЕВА ОБЕРНУЛАСЬ РУСАЛКОЙ

В сентябре 1836 года в Париже состоялась премьера балета Шарля Адольфа Адана “Дева Дуная”. Романтическое представление в двух актах и четырех картинах следовало законам жанра: чистыми чувствами управляют волшебные силы. Специально для прима-балерины Марии Тальони балет поставил ее отец, балетмейстер Филиппо Тальони. Тальони считают лучшей европейской танцовщицей XIX века, именно она ввела в практику юбку-пачку и пуанты. Сюжет балета-сказки таков: юная красавица по имени Полевой Цветок (ее, сироту, нашли малышкой на цветущем поле) влюблена в Рудольфа, молодого оруженосца (по другой версии – сына) важного барона. Однако и сам властный аристократ останавливает свой выбор на Fleur-de-Champ. Влюбленные в отчаянии, ведь злая судьба оказывается сильнее их чувства. Чтобы не достаться постылому, девушка бросается в Дунай. Рудольф, помрачившись рассудком, также топится в реке. Влюбленные встречаются в пучине. Убедившись в силе их страсти, Нимфа Дуная возвращает Полевой Цветок и Рудольфа в мир людей. Балет стал европейской сенсацией. Через год отец и дочь Тальони отправились на гастроли в Петербург, а в 1838 году “Деву Дуная” поставили в Большом театре. За три десятилетия до Адана образ дунайской нимфы заинтересовал австрийского композитора Фердинанда Кауэра: он сочинил оперу-феерию “Дева Дуная” (другой вариант “Дунайская русалка”), впервые поставленную в Вене в 1798 году. Драматург Карл Фридрих Генслер взял за основу сюжета легенду о Лорелее и ее безответной любви к прекрасному рыцарю. Генслер и Каэур заменили Рейн Дунаем, а драму превратили в бытовую комедию: романтический зингшпиль рассказывает о превратностях русалочьей жизни. Опера в различных интерпретациях стала популярной в Европе. В России ее поставили в 1803 году под названием “Днепровская русалка”: это история любви крестьянской девушки Лесты и князя Видостана. Арию из первого акта оперы Каэура упоминает в “Евгении Онегине” Александр Пушкин. В Австрии “Дева Дуная” была еще раз актуализирована в 1950-е годы – как авангардистский спектакль – творческими силами столичной Wiener Gruppe.

Еще почти через полвека ироническую концепцию дунайской сути изложил Милорад Павич, наблюдавший реку из своего белградского окна. Три странички его вязкого текста “Биография Дуная” – явная издевка над Гёльдерлином и Хайдеггером. Устье Дуная, пишет автор “Хазарского словаря”, было открыто раньше истока, поскольку река протекает от ада к раю. Чтобы попасть в преисподнюю, нужно просто скользить вдоль потока, а к небесам приходится с усилием плыть в неизвестность. Река времени и Дунай несут воды в разных направлениях: время течет с востока на запад, а река увлекает корабли и путников из сегодня во вчера, в глубину веков. Рыба, поднимающаяся на нерест от Черного моря, не способна поэтому состариться, замечает между прочим Павич.

Мастерство стихотворца Гёльдерлина заключалось в умении связывать философию и поэзию так, чтобы сгладить между ними границы. Развитое чувство изящного воспитало в поэте художественное отвращение к действительности, идеалы он искал в прошлом, под вечными небесами Эллады, в античном мистицизме. Для многих стихов Гёльдерлина, отмечают литературоведы, характерны настроения язычника, благоговеющего перед величием божественной природы. Поэзия, как часто бывает, переплеталась с жизнью. Юношескую ипохондрию Гёльдерлина, зарабатывавшего на жизнь преподавательской практикой, усилило страстное чувство к матери одного из учеников Сюзетте Гонтард. Эта Сюзетта, жена франкфуртского банкира, ответила пииту взаимностью, но роман был обречен на драматический финал, поскольку обманутый муж быстро разобрался в ситуации. Свой идеал женщины 27-летний Гёльдерлин вывел в главном труде жизни, романе в письмах “Гиперион”, в образе жрицы Диатимы. Болезненная любовь к Сюзетте-Диатиме, как считают биографы, обострила психическое расстройство Гёльдерина и буквально свела его с ума, увы, не только в поэтическом смысле слова. А Сюзетта вскоре зачахла от инфлюэнцы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: